Il fait bon lire des livres à la fois forts, simples, dynamiques, nécessaires. C’est le cas de l’ouvrage récemment publié par François-Xavier Bellamy, jeune philosophe, normalien, engagé en politique (conseiller municipal à Versailles), et qui enseigne en classe préparatoire : Les déshérités, ou l’urgence de transmettre. Quel est le propos ? Très clair : le refus de transmettre la culture, ce qu’on appelle la grande culture, celle qu’on enseignait à l’école et qu’on enseigne un peu encore, le refus de rendre à la jeunesse les savoirs dont ses aînés ont hérités, ce choix du vide dont se targue la rue de Grenelle tire le niveau scolaire vers le bas, aggrave les inégalités sociales et produit de la violence. L’éloge béat de la nature, c’est-à-dire de l’enfant vierge de toute aliénation, tel que l’ont pratiqué Descartes, puis Rousseau, puis Bourdieu, les trois esprits rebelles à la transmission dont le livre examine les thèses accablantes, voue au pilori la médiation de la culture, propre à l’espèce humaine, condition même de l’humain. C’est ce que démontre le livre de Bellamy.

« Dans l’orgueil d’une postmodernité qui veut n’être précédée par rien, nous sommes prêts aujourd’hui à sacrifier notre héritage sur l’autel de la déconstruction » : Bellamy s’attarde sur cette entreprise en effet à l’œuvre depuis Le discours de la méthode, relayée par l’Emile, continuée par Les Héritiers, La distinction, La reproduction (Bourdieu l’enfant du peuple n’eut de cesse de condamner l’Ecole qui lui avait permis de se hisser jusqu’au Collège de France, paradoxe de l’ingratitude). Déconstruction du patrimoine culturel, de ce qui s’acquiert, au profit d’un prétendu savoir construit par chaque élève, fraîcheur native censée forger des connaissances sans maîtres ni disciples, librement, spontanément, comme s’il était de la nature des fruits de pousser dans le désert. On aura reconnu le principe célébré par l’Education nationale, sous la droite comme sous la gauche, de l’élève placé au centre du système et qui, sous la conduite la plus légère possible de pédagogues idéalement réduits au rôle d’animateurs, élabore son propre savoir. Foin du cours magistral, de l’effort d’apprendre, des devoirs à la maison, de l’autorité, et maintenant des notes. Place au plaisir, au jeu, aux travaux pratiques, aux cours de morale. Jamais dans nos salles de classes ne sonnèrent aussi haut les leçons d’un civisme bourré de bons sentiments. On ne transmet plus grand-chose, mais on éduque à tout crin.

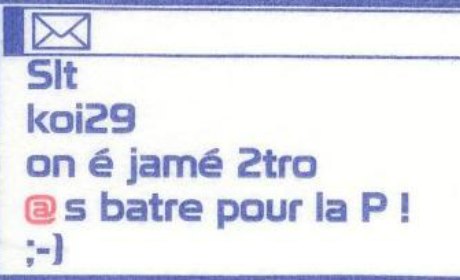

Un bonheur n’arrivant jamais seul, bientôt l’informatique aidera les enseignants à faire advenir le meilleur des mondes : telle est l’antienne que nous serinent les visionnaires de la rue de Grenelle secondés par tant d’élus de la nation, troupeau idolâtre des nouvelles technologies qui s’en va agitant ses clochettes sans réfléchir aux conséquences. Et non seulement aidera les enseignants, mais, but secrètement chéri, les remplacera.

Bellamy souligne combien la culture ne relève pas de l’avoir, mais de l’être. On parle de bagage culturel : or la culture n’a rien d’un bagage, elle constitue la personne même. Apprendre un poème par cœur modèle qui l’apprend. La tension de l’exercice, la musique des vocables, les rythmes nous imprègnent, nous forment. De même la lecture : « la valeur de la lecture ne réside pas dans le fait d’arriver au point final, mais dans le chemin que l’on suit vers lui depuis le premier mot », ce qui implique le temps. D’où cette remarque à propos de la logique informatique : au contraire du téléchargement, qui cherche à atteindre sa fin le plus vite possible, « c’est dans son processus, et dans le temps qu’il représente, que la lecture prend son sens. Tendre vers l’immédiateté, ou prendre le temps de la médiation : notre époque semble avoir choisi ».

Choix calamiteux. Réduire au maximum le temps, abolir les distances, nous voilà embarqués vers le règne de l’indifférence, car, écrit Bellamy, « la négation de la différence et la révolte contre la culture sont l’effet d’une seule et même rupture ». L’ignorance, traduite par la pauvreté de la langue usuelle, uniformise ce que la culture permet de différencier. Dans un tableau qu’on n’a pas appris à regarder, aucune singularité ne se distingue : littéralement, on ne voit rien. Dès lors, tout se vaut, et si tout se vaut, rien ne vaut. Monde opaque, incompréhensible, où la confusion conduit à ne plus savoir se guider. Porte ouverte à toutes les errances, voire toutes les barbaries.

Du fatras idéologique qui tend à nier l’exigence culturelle et, avec elle, le besoin d’autorités reconnues, à commencer par celle de l’enseignant, sort le constat aujourd’hui patent : d’après la dernière enquête PISA, publiée en 2013, « l’école française est aujourd’hui celle des pays de l’OCDE où l’origine sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats scolaires ». Les chantres du ludique, les partisans du moindre effort, prétendent mettre tous les élèves à égalité. La réalité en décide autrement : l’école française s’avère la plus inégalitaire d’Europe.

C’est ce que combat Bellamy. Lequel, catholique, fait partie des « veilleurs », hostiles au mariage pour tous : il nourrit donc la Réaction. Donc ce philosophe propage des idées rances. Et donc ce qu’il écrit appelle le mépris le plus implacable. Pourtant il argumente posément, riche de son expérience et de mûre réflexion. Respectueux des théories qu’il dénonce. Désireux d’engager le débat au-delà des sectarismes. Il développe le point de vue d’un pédagogue de bon sens, d’un citoyen de bonne volonté, bref, d’un honnête homme : preuve qu’il en existe encore, et, malgré la glu des billevesées, que la cause de la culture n’est pas une cause perdue.

François-Xavier Bellamy, Les déshérités ou l’urgence de transmettre, Plon, 2014.

*Photo: wikicommons

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !