À l’origine, j’avais entrepris de former avec Jérôme Leroy une cabale pour réclamer que Georges Kaplan soit bouté hors de Causeur : certainement un reliquat d’Inquisition chez moi, et une nostalgie de procès moscovite chez l’auteur du Bloc. La taulière étant intervenue justement pour nous ramener à de plus amènes sentiments, j’ai cru néanmoins de mon devoir, qui est celui de tous les hommes libres, de répondre en raison et sur le fond à l’apologie du libéralisme à laquelle se livre jour après jour le pseudonymé Georges Kaplan. Ce n’est pas que cela m’amuse, mais enfin il faut bien y aller. J’espère seulement que mon irascibilité naturelle ne prendra pas le dessus en cours de route – et si c’était le cas, je prie d’avance les personnes que je pourrais froisser, M. Kaplan au premier chef, de bien vouloir me le pardonner en mettant cela sur le compte du feu de la disputatio.

Il faut toujours commencer par les évidences, c’est Aristote qui l’a dit : le libéralisme est un système cohérent, qui n’est pas apparu spontanément et qui procède de postulats philosophiques. S’il y a un point sur lequel je rejoins Kaplan, c’est bien sur l’unité irréfragable des libéralismes, sous tous leurs modes, politique, philosophique et économique.[access capability= »lire_inedits »] C’est que le libéralisme n’est pas né d’abord d’un besoin ou d’une volonté économique : il est né d’une théorie de la connaissance qui a fondamentalement modifié le rapport de l’humain à lui-même et, partant, à ses outils, à son monde et à son prochain.

En passant, il faut que nul ne joue sur les deux tableaux – ni le critique, ni le défenseur : soit le libéralisme est un mode naturel de rapports humains, et il a toujours eu cours, en coexistence avec d’autres modes ; soit il est le produit d’une théorisation et d’une pratique particulières qui adviennent à un moment historique donné et que l’on peut identifier – sans que cela interdise d’ailleurs d’en rechercher des prémices dans l’histoire. Cependant, il serait absurde de vouloir tenir en même temps les deux bouts de la chaîne : d’un côté, l’extrême nouveauté des rapports de production libéraux dont on infère, pour s’en féliciter, la gigantesque productivité moderne ou le développement vertigineux des moyens techniques ; et de l’autre, le fait que le libéralisme aurait toujours existé et serait l’état habituel et naturel des cités humaines. Il faut choisir.

Notre pente sera de discerner un moment et un lieu relativement précis où se fabrique ce que l’on nommera ensuite « libéralisme ».

Il me faut signaler que, d’emblée, Georges Kaplan, dans sa défense du mot « libéralisme » dans le dernier Causeur, commet une erreur quand il écrit : « Le libéralisme, le vrai, devient alors un ensemble philosophique qui fonde sa conception de la société des hommes sur une seule notion : la liberté » ? Or, le libéralisme se fonde toujours, en tout lieu et en tout temps, sur la liberté dans la propriété − ce qui fait deux notions. Je ne connais pas un libéral, de Locke à Rothbard, qui sacrifierait pour quoi que ce soit au monde son droit de propriété.

C’est que le libéralisme s’est formalisé dans une théorie neuve de la connaissance, énoncée par Locke : de sa théorie de la perception qui évacue toute donnée pré-consciente ou transcendante, il déduira l’absoluité de la propriété de soi et la conception de la propriété matérielle comme attribut de soi-même. Cette nouvelle définition de la personne, qui connaîtra un grand succès, donnera naissance au libéralisme, par où la quête de la justice est définitivement séparée de la recherche du Bien.

Indéfectiblement liée, quoi que les libéraux ne veuillent pas le voir, à la constitution de l’État moderne, la rupture libérale est, comme lui, une réponse à l’impossibilité supposée de parvenir à la définition commune d’un Bien. Hobbes donnera une solution à cette aporie, Locke et Hume en formuleront une autre. Le présupposé est pourtant le même.

Les libéraux-libertariens (on les nommera comme ils voudront) ont récemment redécouvert le « droit naturel ». Ils s’en gargarisent volontiers et se prennent facilement pour des Antigone en lutte contre l’État-Créon. Mais c’est une usurpation. Ils ont plutôt donné, du droit naturel, une nouvelle définition qui n’est ni celle d’Aristote, ni celle des Stoïciens, ni celle de saint Thomas, ni même celle de Montesquieu et de Grotius. Car ils ont banni toute transcendance dans l’origine de ce droit, pour n’en garder une fois encore, derrière Locke et Hume, que l’absolu de la propriété. Or, ce droit naturel dont toute morale a été évacuée ne marche pas : Antigone n’a jamais invoqué une loi non écrite pour refuser l’impôt qui servirait à une redistribution sociale.

Dans le monde antique, par exemple, le devoir d’hospitalité − qui relève du droit naturel en ce qu’il permet à un étranger de se mettre sous la protection des lois positives de la cité dans laquelle il est reçu − relève toujours d’une invocation divine, c’est-à-dire théologique. De même, chez Cicéron − l’auteur antique qui formule le mieux le caractère universel du droit naturel −, c’est la virtus que recherche la raison et non la propriété : le premier devoir de l’homme vertueux le lie à la famille et à la patrie, c’est-à-dire à l’État qui lui a donné ce qui lui a permis de devenir ce qu’il est. Il y a bien une relativisation de la propriété devant un Bien supérieur. Comment ne pas voir ici une opposition complète avec les valeurs du libéralisme ?

McIntyre, suivant Augustin, relève que « toute action qui se conforme en apparence avec le critère de la justice n’est pas nécessairement une action juste. Les êtres humains peuvent très bien obéir à ce critère non pas par amour du juste mais par orgueil ». L’orgueil étant l’erreur « qui naît d’une arrogante confiance en soi et de la façon de se considérer comme la source de sa propre vie » : ceci est précisément le péché originel du libéralisme.

Dans la société chrétienne traditionnelle au milieu de laquelle et contre laquelle le libéralisme s’est construit, le maître-mot de la liberté est : « Aime et fais ce que tu veux. » Celui de la société libérale est : « Possède et fais ce que tu veux. » On mesure la distance.

Non content de réemployer des termes qui lui viennent de ses ennemis les plus farouches, comme l’anarchie ou le libertarisme, le penseur libéral revendique aujourd’hui des formes sociales, politiques et économiques qu’il a combattues avec virulence hier : le mutuellisme, par exemple, les « corps intermédiaires ».

Georges Kaplan est ainsi un grand admirateur de Turgot. Il n’a pas entièrement tort : l’homme était à l’évidence doué d’une puissante intelligence, et même d’une bonté naturelle – ou chrétienne – qui l’invitait à se soucier, en tant que ministre de Louis XVI, du sort des pauvres, et à organiser par conséquent des œuvres charitables admirables. Cependant, cet étonnant ministre, persuadé des bienfaits futurs de sa politique, défaisait la nuit ce qu’il tissait le jour – sans s’en rendre compte. Kaplan rappelle, dans un article publié sur Causeur, le credo de Turgot sur les finances publiques : il omet évidemment de parler de la « guerre des farines », c’est-à-dire de la spéculation qui se mit immédiatement en place quand M. Turgot obtint de libéraliser le commerce du grain. Turgot voulait la peau des jurandes, c’est-à-dire des organisations de métiers protégeant les travailleurs. C’est la Révolution qui l’aura, cette peau, la Révolution libérale qui précéda celle de la Terreur. Les soyeux lyonnais s’en souviendront en 1831 quand, devant la première révolte des Canuts, ils invoqueront les « principes libéraux » de 1789 pour justifier l’écrasement de ce peuple ouvrier qui réclamait, l’impudent, son salaire et l’amélioration de ses conditions de travail.

Or aujourd’hui, que fait le libéral ? Il réclame la subsidiarité et les corps intermédiaires quand c’est lui, main dans la main avec l’État moderne centralisateur, qui les a historiquement détruits. C’est qu’il a compris une chose, ce libéral contemporain : le monde ancien, celui des « traditions » comme dit McIntyre, a disparu. Le seul obstacle qui s’oppose désormais à sa puissance, c’est l’État. Aussi, contre l’État, le libéral est prêt à tout : à revenir à l’étalon-or pour supprimer le monopole supposé usurpé de l’État sur la monnaie ; à citer Aristote et saint Thomas ; quelquefois même à se dire disciple de la doctrine sociale de l’Église. Il croit que l’École de Salamanque est l’héritière de la pensée médiévale : s’il avait lu Lubac ou Milbank, ou même Maritain, il saurait quelle fausse interprétation du thomisme cette école a donnée.

Le libéralisme, c’est l’art d’accommoder les restes. Et si nous sommes encore vivants aujourd’hui, si nous sommes encore un peu des hommes libres, c’est que depuis deux cents ans, d’innombrables forces se sont opposées à la réalisation complète du projet libéral – qui est l’ennemi inconscient de la liberté.[/access]

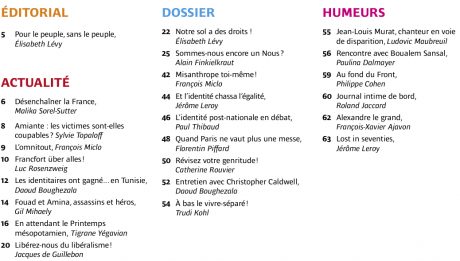

Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.

Pour acheter ce numéro, cliquez ici.

Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !