L’exposition Caillebotte au musée d’Orsay est une succession de chefs-d’oeuvre. C’est aussi un concentré de bêtise. Le peintre de la vie bourgeoise au XIXe siècle est présenté comme le chantre de la déconstruction, venu « bousculer les stéréotypes de genre » en tentant d’« échapper à sa condition de riche rentier ». On s’émerveille et on rigole.

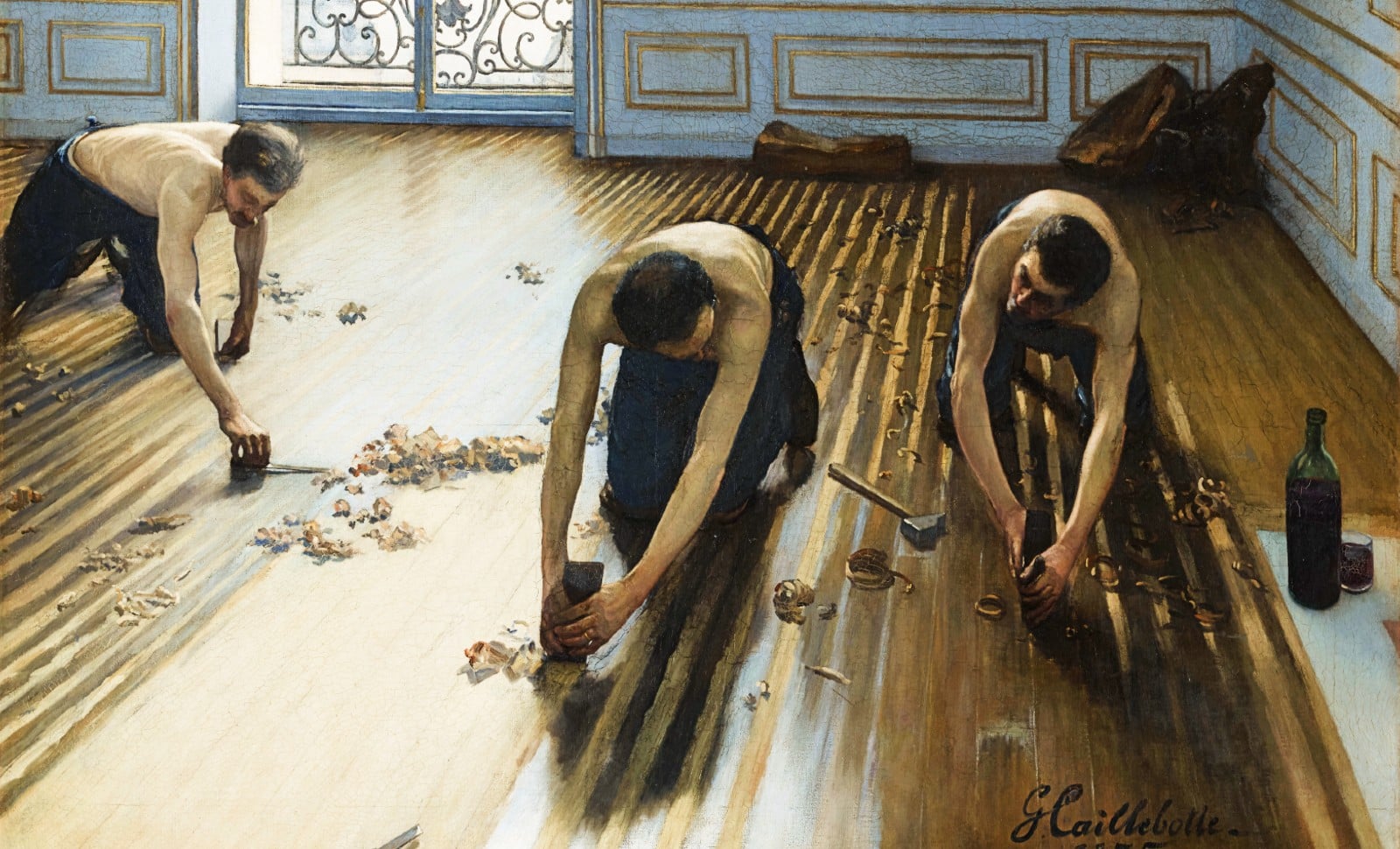

« Caillebotte : peindre les hommes » est l’une des nouvelles expositions de l’automne-hiver au musée d’Orsay. Nous devrions nous réjouir, et ce pour deux raisons. La première tient à l’artiste, Gustave Caillebotte (1848-1894). Contemporain de Monet, Renoir, Sisley, peintre des célèbres Raboteurs de parquet refusés au Salon de 1875, mécène, collectionneur et donateur des toiles de ses amis impressionnistes, il mourut suffisamment jeune – 45 ans – pour prétendre à une place dans l’histoire de l’art, mais suffisamment fortuné – fils d’un riche négociant – pour n’y figurer longtemps qu’à titre secondaire. On aime les artistes aux existences difficiles.

Seconde raison, a priori, de se réjouir : « peindre les hommes ». Après un marathon olympique d’expositions sur les femmes peintres ou, variante grotesque, sur les épouses, amantes, sœurs, belles-sœurs, mères et belles-mères – on dirait un discours de passation de pouvoir au ministère de l’Éducation nationale – ayant gravité autour d’artistes comme les Nabis (actuellement au musée de Pont-Aven), « Peindre les hommes » fait l’effet d’un bonbon au miel. Une belle récompense après s’être coltiné tout l’imagier des victimes du patriarcat occidental depuis l’art pariétal.

Réjouissons-nous d’abord pour Gustave Caillebotte, lequel disait qu’il ne suffit pas d’être mort, mais d’être mort depuis longtemps, pour gagner les bonnes grâces du public. Les cent trente ans de sa disparition sont l’occasion de venir admirer (après une petite dizaine d’accrochages à travers le monde depuis 1994) l’œuvre mi-réaliste, mi-impressionniste de ce passionné de peinture, d’horticulture, d’ingénierie navale et de sports nautiques.