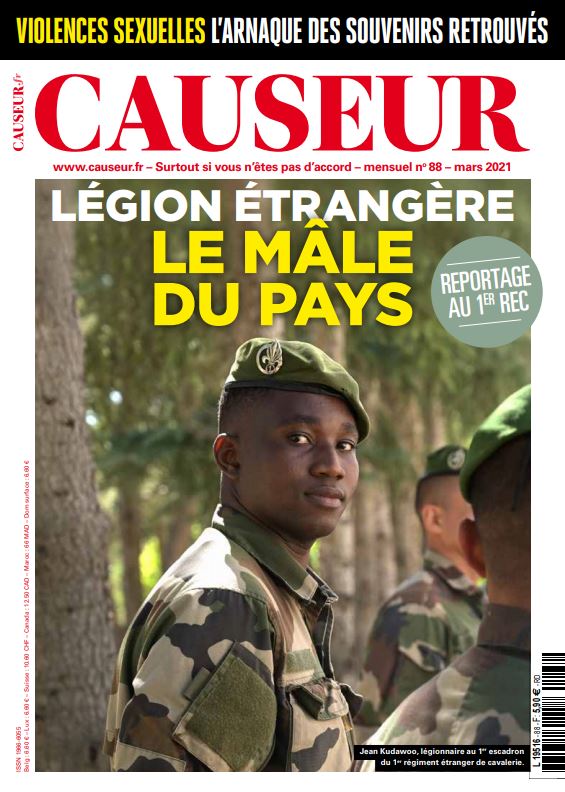

L’histoire de la Légion est inséparable de celle de la France. Ce corps d’élite régi par un code d’honneur compte plus de 8000 volontaires étrangers placés sous le commandement de 450 officiers français. Des guerres coloniales aux combats contre l’Etat islamique au Mali, ces durs à cuire sont unis par les mêmes idéaux, discipline, amour du chef et surtout : la mission quoi qu’il en coûte. Une grande famille avec ses rites, ses mythes et ses coutumes. Reportage d’Elisabeth Lévy au 1er REC à Carpiagne. Photos de Stéphane Edelson. (1/2)

C’est un défi à l’époque. Une anomalie – une insulte pour certains. Pas seulement parce que c’est un phalanstère d’hommes bagarreurs et disciplinés, sentimentaux et endurcis, épris d’aventure et nostalgiques de la terre maternelle. Ni parce que c’est un univers vertical sous le règne de l’horizontalité – l’existence même de l’armée repose sur l’idée qu’il y a quelque chose de plus grand que l’individu. Ce qui fait de la Légion étrangère une survivance et une résistance, c’est le rapport de piété et de sacralité qu’elle entretient avec un passé mythifié. La première chose qu’apprend le nouvel engagé tout juste arrivé d’Ukraine, de Chine ou de Madagascar à Castelnaudary, où le 4e régiment étranger assure l’instruction des futurs légionnaires, c’est qu’il doit se montrer digne d’une longue chaîne généalogique. Et s’il est prêt à mourir, c’est d’abord pour son chef et ses camarades, autrement dit pour la Légion, ensuite seulement pour la France. La devise de l’institution, Legio Patria nostra, « la Légion notre patrie », rappelle que, si tout homme a deux patries, la sienne et la France, tout légionnaire en a trois. Comme il a plusieurs pères. La verticalité s’y décline dans la grammaire de la filiation. Pour tous, le Comle, le commandant de la Légion, dont le quartier général est établi à Aubagne, est le Père Légion. Lors de ma première visite, en juillet 2019, le général Denis Mistral (qui a laissé son poste en juillet 2020 au général Alain Lardet) résumait ainsi le lien hiérarchique : « Commander en père, obéir en fils. » Avec un objectif : « Donner à la France une troupe qui ne fera jamais défaut. »

Entrer à la Légion, ce n’est pas seulement s’approprier une histoire, c’est vivre avec elle. Il y est inconcevable de déroger aux traditions, symboles et rituels qui rythment la vie légionnaire, rappellent les heures glorieuses, comme la bataille de Camerone en 1863 (voir encadré), ou les menus faits de l’existence légionnaire. Tout est cérémonial. Ainsi le rituel de la poussière où l’on verse une gorgée de vin dans les verres rappelle la vie du désert, quand le sable collait au fond des quarts. On dirait une prière, dirigée par le plus gradé, l’assistance répondant par des beuglements et des gestes parfaitement synchronisés. Et ça se termine par « Tiens, voilà du boudin ! », entonné avec le plus grand sérieux et un respect pointilleux du rythme. Quant au coup de poing assené par un officier au légionnaire qui prend du galon, peut-être vise-t-il à rappeler qu’en des temps pas si anciens, les fautes disciplinaires se réglaient souvent par un cassage de gueule infligé par le supérieur et accepté par le légionnaire.

Des guerres coloniales aux OPEX

Pour ajouter à l’anachronisme, et à la mauvaise réputation, la légende de la Légion étrangère s’est largement écrite dans l’aventure coloniale, et plus encore dans les conflits sanglants de la décolonisation. Elle est fondée en 1831 par Louis-Philippe, au moment où les armées se nationalisent, c’est-à-dire qu’elles cessent d’être des légions étrangères (au sein des armées napoléoniennes, on parle plus allemand que français). Il s’agit alors de doter la France d’un corps expéditionnaire en Algérie. D’après un officier, elle agrège, outre des mercenaires, les Gilets jaunes de l’époque. Après moult péripéties, incluant la vente de la Légion à l’Espagne en 1837 et la création d’une deuxième Légion étrangère qui combat la première, elle participe aux guerres du Levant et aux guerres mondiales, y compris à la drôle de guerre : le