Le droit d’asile est si dévoyé que les habitants de pays où il ne fait simplement pas bon vivre peuvent prétendre au statut de réfugié. Et même déboutés, nos lois et les instances européennes les rendent inexpulsables. Face au flot de migrants actuels et surtout à venir, il est urgent d’agir, et pour cela, des moyens existent.

Selon le paragraphe 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Parmi les droits-créances qu’il a proclamés, le Constituant de 1946 a mis en bonne place le droit d’asile. Mais ce droit était réservé à une catégorie bien particulière de personnes : les opposants politiques libéraux qui subissaient des persécutions de la part de régimes totalitaires ou autoritaires – on pense évidemment à l’URSS et aux démocraties dites populaires.

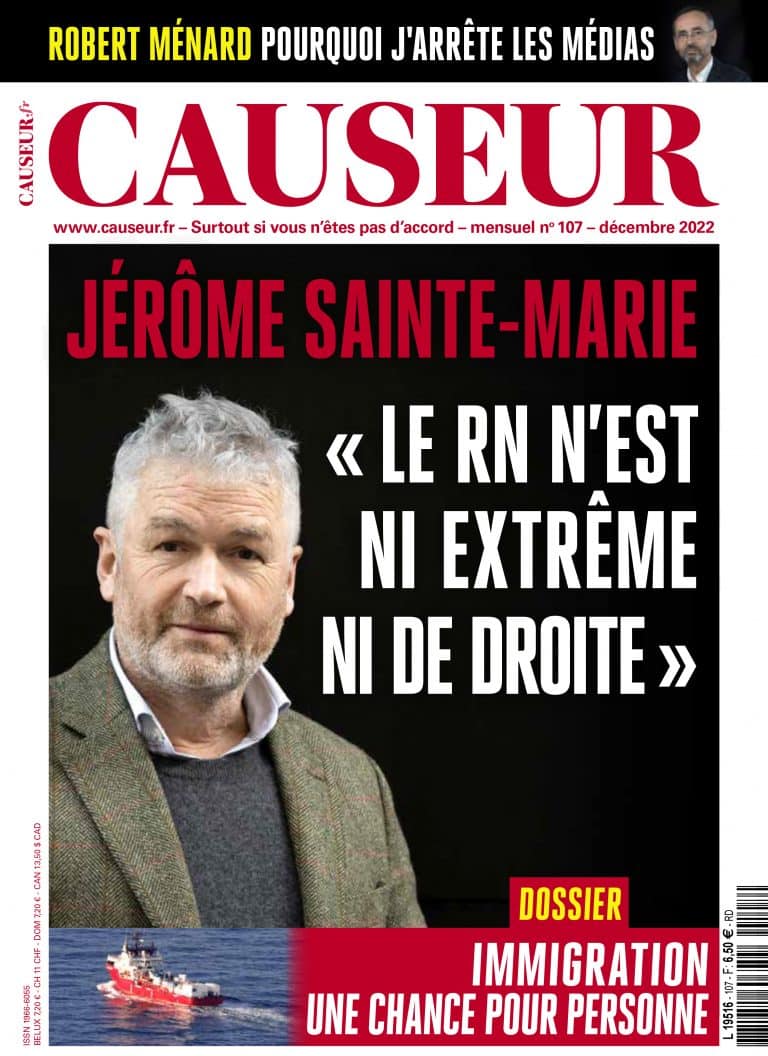

Un droit d’asile dévoyé qui attire les immigrants

On est bien loin aujourd’hui de cette philosophie fidèle aux valeurs de 1789 : islamistes tchétchènes, objecteurs de conscience turcs, ex-prostituées nigérianes, femmes appartenant à des tribus pratiquant l’excision, homosexuels d’un pays africain ou musulman, commerçants bangladais en proie à des conflits de voisinage « sans pouvoir se prévaloir de l’appui des autorités », apatrides, une bonne partie des Soudanais et des Afghans… ont tous droit à l’asile en France, en attendant que l’on accorde aussi un improbable statut de « réfugié climatique ».

Les conditions laxistes qui président à l’octroi du statut de réfugié – au sens de la convention de Genève de 1951 – ou de la « protection subsidiaire » – pour ceux qui ne répondent pas aux critères de cette convention, mais qui bénéficient de l’asile quand même – expliquent l’afflux d’immigrants vers la France et plus largement vers l’Europe. Obtenir l’asile, c’est en effet non seulement recevoir un titre de séjour (dix ans pour les réfugiés et leur famille), mais aussi bénéficier de conditions matérielles d’accueil avantageuses (l’allocation de demandeur d’asile et l’hébergement, puis le droit à la Sécurité sociale et à l’ensemble des aides prévues pour les nationaux).

A lire aussi: Marseille, la cité fauchéenne

Et même en cas de rejet définitif de leur demande d’asile, soit après environ seize mois compte tenu des délais moyens de traitement des demandes, successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et la Cour nationale