Ce que la postérité a retenu de l’affaire Dreyfus, c’est, comme l’écrit Jean-Denis Bredin, le grand dévoilement du partage de la France entre deux mentalités antagonistes : « D’un côté, ceux qui, selon le mot de Jaurès, font de l’individu humain la mesure de toute chose, de la Patrie, de la Famille, de la Propriété, de l’Humanité, de Dieu, et, de l’autre, ceux qui posent et servent des valeurs supérieures à l’individu : Dieu, la Patrie, l’État, l’Armée, le Parti ; ceux qui se battent pour la justice, idéal indéfinissable de liberté, de vérité et de générosité, et ceux qui se battent pour les préjugés au sens étymologique : ordre établi, organisations consacrées, choses jugées ; ceux qui regardent vers l’antique cimetière et ceux qui rêvent de franchir les murs ; ceux que retient la mémoire et ceux qu’emporte la sympathie. »[1. Jean-Denis Bredin, L’Affaire, Fayard/Julliard, 1993, p. 724.]

Avec l’ascension continue du Front national, ce partage semble, plus que jamais, à l’ordre du jour. Après chaque élection, après chaque enquête d’opinion même, les éditorialistes donnent l’alerte et nous pressent de reprendre le flambeau du dreyfusisme en défendant, avant qu’il ne soit trop tard, les valeurs universelles contre l’exaltation des racines et la tentation mortifère du repli patrimonial. Je résiste obstinément à cette mise en demeure, non parce que je serais devenu réactionnaire, comme je l’entends dire ici ou là, mais parce que pour moi, l’affaire Dreyfus, ce ne sont pas seulement les hautes figures de Jaurès, de Clémenceau, de Zola, c’est avant tout Péguy et son engagement irréductible à l’antinomie devenue canonique des Lumières et des anti-Lumières.

Au moment où l’Affaire éclate, Péguy est socialiste. Or les socialistes ne se sentent pas concernés par la bataille qui se profile. Même quand ils ne vont pas jusqu’à proclamer après Marx que l’argent est le véritable dieu d’Israël et qu’avec le capitalisme le monde est devenu juif, ils rechignent à défendre un officier bourgeois. Ce serait distraire leur énergie de la seule guerre qui vaille car elle a pour enjeu l’humanité même de l’homme : la lutte des classes. Les plus systématiques sont, comme on pouvait s’y attendre, les socialistes allemands. La philosophie de l’histoire, c’est-à-dire l’art hégélien de convertir les vérités de fait en vérités de raison, leur a montré la voie. Dans une série d’articles publiés par Die Fackel, le journal de Karl Kraus, le grand Karl Liebknecht entreprend de démontrer par A plus B que Dreyfus ne peut pas être innocent : « Est-il vraisemblable, est-il admissible qu’un officier français dont la famille et les parents sont très influents puisse être condamné pour un crime de haute trahison qu’il n’a pas commis et demeurer sous les verrous cinq années durant ? » Autrement dit, la classe dirigeante n’ayant qu’un seul ennemi – le prolétariat –, c’est à lui qu’elle réserve sa violence et ses coups tordus ; c’est pour châtier ses représentants qu’elle transgresse sans vergogne les règles de l’État de droit. Entre exploitants, en revanche, la justice n’a aucun motif à être injuste, ni à fabriquer des preuves. Nihil est sine ratione. La persécution d’un bourgeois par la bourgeoisie est inconcevable, elle n’a donc pas eu lieu. Faute d’un passeport ontologique dûment délivré par le principe de raison, la police socialiste des frontières refoule l’affaire Dreyfus dans les limbes du non-être. Et Liebknecht peut continuer à préparer la révolution sur ses deux oreilles.

En décembre 1899, se déroule à Paris le premier congrès général des socialistes. On cherche l’unité mais le climat est tendu, électrique même. Millerand vient d’accepter le ministère du Commerce dans le gouvernement formé par Waldeck-Rousseau. Il siège aux côtés du général Galliffet (« le boucher de la Commune »). Quand Jules Guesde monte à la tribune, tous les ministériels regardent leurs chaussures. Fidèle à sa réputation, ce gardien de la pureté doctrinale oppose au traître Millerand les Grands Maîtres du socialisme européen : Schoenlank, Bebel, Liebknecht. Une voix alors se fait entendre, un cri pas très haut, plutôt une affirmation qu’une provocation : « À bas Liebknecht ! » « Cette exclamation, prononcée sans éclat, écrit Péguy, fut instantanément et distinctement entendue dans toute la salle. Immédiatement une formidable clameur de réprobation et d’horreur éclata, peu à peu polarisée à gauche où elle se disciplinait sur l’air des lampions : “À la porte !”, “À la porte !”. »[2. Charles Péguy, « L’Affaire Liebknecht », in Œuvres en prose complètes, tome I, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1987, p. 318.] Vérification faite, c’est le citoyen Joindy qui a causé ce scandale, et Péguy lui apporte tout son soutien. Il admire cette voix solitaire. Il fait même plus que lui rendre hommage. Il rompt, à cette occasion, avec la philosophie de l’histoire. Celle-ci, quel qu’en soit le scénario, croit tenir en main le passé, le présent et l’avenir. L’affaire Dreyfus a montré ce qu’avait d’erroné et, à la fois, d’inhumain une telle arrogance. Elle exige donc une véritable révolution intellectuelle. Aux pensées de surplomb, il s’agit désormais d’opposer une pensée réceptive, à la superbe de la philosophie, la modestie de l’attention, et à l’arraisonnement du monde humain, la reconnaissance de son caractère immaîtrisable. L’être déborde nécessairement l’idée car « tout est immense, le savoir excepté »[3. Péguy, « Zangwill », op. cit., p. 1 447.]. On a, bien sûr, besoin de comprendre pour agir, mais comprendre la réalité présente, ce n’est pas la faire entrer dans la camisole du concept, c’est l’aborder sans garde-fou ; ce n’est pas la mettre aux normes, c’est répondre aux questions qu’elle pose et aux avertissements qu’elle envoie. « Il ne dépend pas de nous que l’événement se déclenche mais il dépend de nous d’y faire face »[4. Péguy, « Louis de Gonzague », in Œuvres en prose complètes, tome II, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1988, p. 383.] : voilà pour Péguy le principal enseignement de l’Affaire. Puisquetout arrive, il a fait son deuil de la possibilité de connaître le Tout, et pris la décision philosophique de renoncer au discours spéculatif pour devenir journaliste.« Journaliste de quinzaine, si l’on peut dire, je ne renierai pas le métier que je fais ; journaliste de mois ou de semestre, journaliste enfin, ma misère est la misère commune : il faut que je suive les événements, excellent exercice pour achever de se convaincre que vraiment les événements ne nous suivent pas. »[5. Péguy, « Notre patrie », op. cit., p. 11.]

De plus en plus de journalistes, hélas, vivent aujourd’hui dans la certitude que les événements les suivent. Rien ne les désarçonne. Leur savoir n’est jamais pris en défaut. S’ils vont sur le terrain, c’est pour découvrir, derrière les apparences, la confirmation de leurs présupposés. Ils trouvent toujours ce qu’ils cherchent. D’où leur air entendu et leur inébranlable sentiment de supériorité. D’où leur condescendance amusée pour la naïveté herméneutique du commun des mortels. En toutes circonstances et en tous lieux, ils ont le petit sourire des gens renseignés, de ceux à qui on ne la fait pas car, quoi qu’il advienne, ils connaissent l’intrigue et ils ont déjà distribué les rôles. Ils n’ont pas forcément suivi des études de philosophie, mais ils exercent leur profession en philosophes de l’histoire, cela même, qu’en devenant journaliste et en s’immergeant dans la misère commune, Péguy avait choisi de ne plus être. Ainsi Edwy Plenel, le directeur du site d’informations Médiapart, qui se veut pourtant péguyste et qui s’applaudit tous les jours dire « dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste »[6. Péguy, « Lettre du provincial », Œuvres en prose complètes, tome I, pp. 291-292.] ne s’en est pas laissé accroire : il a su être plus malin que la vérité du nouvel antisémitisme. Cette vérité rebelle, cette vérité scandaleuse, il l’a neutralisée, il l’a domestiquée, il l’a nettoyée de tout ce qui en elle contredisait son système et il a dénoncé dans l’interdiction du dernier spectacle de Dieudonné, Le Mur, une grossière manœuvre pour détourner les citoyens de l’essentiel, c’est-à-dire les grèves ouvrières, la corruption de la classe politique et le racisme qui sévit au sommet de l’État. Le geste popularisé par Dieudonné de la « quenelle » étant, de surcroît, devenu le signe de ralliement de toute une jeunesse « sensible », il a mis en garde, et beaucoup d’autres avec lui, contre le danger de la stigmatisation : rien ne devait être fait qui pût désespérer Sevran ou offenser La Courneuve.

Avec cette critique de la domination, nous voici ramenés à Guesde et Liebknecht : le mal n’a qu’une adresse et la lutte des classes est le seul vrai du réel. Mais le dreyfusisme n’est pas mort. Il n’a même jamais été aussi vivace. Les nouveaux guesdistes ne le combattent plus, ils l’annexent à leur combat. C’est même sous le signe de Jaurès et de Zola qu’ils ont placé leur retentissante mobilisation contre la mise en avant du thème de l’identité nationale par le gouvernement français entre 2007 et 2012. L’identité nationale, ont-ils protesté, c’est le rejet de l’unité du genre humain, c’est Barrès balayant le J’accuse de Zola en ces termes restés célèbres : « Je reconnais que son dreyfusisme est le produit de sa sincérité, mais je dis à cette sincérité : il y a une frontière entre vous et moi. Quelle frontière ? Les Alpes. »[7. Maurice Barrès cité dans Alain Pagès, 13 janvier 1898. J’accuse !, Perrin, 1998, p. 240.] C’est Barrès encore, écrivant, avec la même assurance, qu’on ne saurait exiger de Dreyfus, « cet enfant de Sem », les beaux traits de la race indo-européenne : « Il n’est point perméable à toutes les excitations dont nous affectent notre terre, nos ancêtres, notre drapeau, le mot “honneur”. Il y a des aphasies optiques où l’on a beau voir les signes graphiques, on n’en a plus l’intelligence. Ici l’aphasie est congénitale, elle vient de la race. »[8. Maurice Barrès cité dans Zeev Sternhell, La Droite révolutionnaire. Les origines françaises du fascisme, Fayard 2000, p. 176.] Ces phrases sont d’autant plus insupportables qu’elles ont trouvé au xxe siècle leur traduction sanguinaire. Reste que, sauf à censurer Notre jeunesse, le chef-d’œuvre du dreyfusisme, on ne saurait laisser aux formules barrésiennes le dernier mot de l’identité française.

Nous sommes maintenant en 1910. Dix ans ont passé depuis l’exclamation du citoyen Joindy. Dreyfus est libre, son innocence a été reconnue, mais c’est la droite antidreyfusarde qui tient le haut du pavé. Et Péguy venant de publier Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, cette droite judiciairement défaite mais littérairement et idéologiquement triomphante s’apprête à fêter le retour de l’enfant prodigue. Barrès, dans L’Écho de Paris, reconnaît « un des signes d’une résurrection de la vie traditionnelle dans les âmes[9. Maurice Barrès cité dans Géraldi Leroy, Charles Péguy. L’inclassable, Armand Colin 2014, p. 232.] ». Drumont s’interroge dans La Libre Parole : « Comment un tel homme a-t-il pu être dreyfusard ? Avions-nous assez raison ! »[10. Drumont ibid.] Lasserre, dans L’Action française, félicite Péguy d’être resté fidèle à ses origines et d’avoir « résisté tenacement au sirocco juif »[11. Lasserre ibid., p. 233.]. L’opinion n’ayant jamais été aussi favorable, Barrès fait campagne pour que l’Académie française, avant de lui ouvrir ses portes, décerne à Péguy son Grand Prix. Le gérant des Cahiers de la Quinzaine entrevoit le bout du tunnel. Après la pauvreté et la solitude, le monde lui sourit, une certaine aisance se profile, la gloire même semble à portée de main. Et sa palinodie paraît acquise. Le reniement de ses engagements de jeunesse ne fait de doute pour personne. Seuls, en effet, détonnent dans le concert de louanges dont il est l’objet les critiques acerbes et les bons mots féroces – « Péguy a mis de l’eau bénite dans son pétrole » – de Lavisse ou de Lucien Herr, ses anciens compagnons d’armes. Mais soudain, le 12 juillet : « On peut publier demain nos œuvres complètes : non seulement, il n’y a pas une virgule que nous ayons à retrancher, mais il n’y a pas une virgule dont nous n’ayons à nous glorifier. »[12. Péguy, « Notre jeunesse », Œuvres en prose complètes, tome III, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1992, pp. 42-43.] Péguy n’est donc point le repenti qu’attendaient à bras ouverts L’Action française et La Libre Parole. Il reste fidèle à sa jeunesse dreyfusiste (« nous fûmes des héros »)[13. Ibid., p. 120.] et il rend compte de cette fidélité par une fidélité plus profonde : « Ce que nous défendons, ce n’est pas seulement notre honneur. Ce n’est pas seulement l’honneur de tout notre peuple, dans le présent, c’est l’honneur historique de notre peuple, tout l’honneur historique de notre race, l’honneur de nos aïeux, l’honneur de nos enfants. (…) Plus nous avons de passé derrière nous, plus (justement) il nous faut le défendre ainsi, le garder pur. “Je rendrai mon sang pur comme je l’ai reçu”. C’était la règle et l’honneur et la poussée cornélienne, la vieille poussée cornélienne. C’était la règle et l’honneur et la poussée chrétienne. (…) L’honneur d’un peuple est d’un seul tenant. »[14. Ibid., p. 151.]

Péguy, comme tous les dreyfusards, invoque les droits de l’homme. Il le fait même avec emphase : « Une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, surtout si elle est officiellement enregistrée, confirmée, une seule injure à l’humanité, une seule injure à la justice et au droit, surtout si elle est universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée, un seul crime rompt et suffit à rompre tout le pacte social, tout le contrat social. »[15. Ibid.] Mais ce qui singularise l’auteur de Notre jeunesse, ce sont les mots-clés d’honneur et de race et c’est qu’il aille chercher dans Le Cid la formule de son dreyfusisme. « Je rendrai mon sang pur comme je l’ai reçu » : là où Zola et Clemenceau prennent exemple sur Voltaire, défenseur de Calas, Péguy brandit le vers emblématique du théâtre cornélien. On attendait la réaffirmation des principes des Lumières et c’est la morale de l’aristocratie qui surgit sans crier gare. Aux doctrinaires racistes qui traitent l’appartenance comme une donnée, comme un destin, comme un Irrémédiable auquel nul comportement n’échappe, Péguy répond que Noblesse oblige et qu’il faut à Rodrigue, pour remplir cette obligation, une force d’âme extraordinaire. Et à ceux qui jugent dépassée la conception aristocratique de l’homme et du monde, il rappelle que la nation démocratique fait de chaque citoyen un héritier, c’est-à-dire, à l’instar de Rodrigue et de tout noble qui se respecte, « l’administrateur comptable et responsable d’un domaine incessamment menacé »[16. Péguy, « Par ce demi-clair matin », Œuvres en prose complètes, tome II, op. cit., p. 96.]. Dans les sociétés démocratiques, le principe de l’honneur n’est pas caduc : il devient, au contraire, l’affaire de tous.

Aux premiers temps de l’Affaire, quand Joindy criait « À bas Liebknecht ! », Péguy ne parlait pas le langage de l’identité mais celui de la Justice contre la Raison d’État et celui de l’Humanité contre ceux qui excluaient Dreyfus de l’humain parce que juif ou parce que bourgeois. C’est en 1905 que, confronté au réveil brutal de la menace allemande, il a entendu retentir en lui « une voix de mémoire engloutie »[17. Péguy, « Notre patrie », op.cit., p. 61.]. Il a pris conscience alors de la valeur et de la fragilité de son héritage. Et en 1910, il relit l’affaire Dreyfus à la lumière de cette révélation.

Péguy est tué à l’ennemi le 6 septembre 1914. Trente ans plus tard, une autre menace plus inquiétante encore plane sur les nations du Vieux Continent, et c’est tout naturellement vers Notre jeunesse que Georges Bernanos se tourne pour fustiger dans Scandale de la vérité le déshonneur des accords de Munich. L’honneur, dans les sombres temps de la montée des périls, redevient la grande question. Les démocraties croyaient s’être débarrassées de cet archaïsme. Stupéfaites, elles le rencontrent à nouveau sur leur chemin. À leur corps défendant, elles en retrouvent l’exigence. L’honneur, c’est-à-dire la filiation : en 1940, tandis que Marc Bloch explique l’effondrement de la France par la cassure entre ceux qui refusent de vibrer au sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération, le général de Gaulle puise à ces deux sources la force de dire non : « Plus nous avons de passé derrière nous, plus (justement) il nous faut le défendre ainsi, le garder pur. » Mais que reste-t-il aujourd’hui de Notre jeunesse, de Scandale de la vérité, de L’Étrange Défaite et de l’inspiration gaullienne ?

On s’incline certes devant les grands noms de Péguy, de Bernanos, de Marc Bloch, et du général de Gaulle, on leur consacre des biographies, des thèses, des colloques, on célèbre ponctuellement le centenaire de leur naissance ou de leur mort, mais leurs voix sont devenues inaudibles, leur message ne passe plus. Ceux qu’emporte la sympathie et qui rêvent de franchir les murs occupent le devant de la scène. Avec l’ouverture des frontières et le changement de population qui en découle, ils voient la défiance et la violence se propager dans la société française. Et, forts de ce que l’histoire leur a appris, ils incriminent Barrès, ils dénoncent la perpétuation de son idéologie « nauséabonde ». Si mésentente il y a dans la France d’aujourd’hui, c’est, disent-ils, par la faute des gardiens de plus en plus hargneux de l’antique cimetière. Pour remédier à cette situation, ils proposent donc, avec le conseiller d’État Thierry Tuot, auteur d’un rapport sur l’intégration remis au Premier ministre en février 2013, d’en finir avec « la célébration angoissée du passé révolu d’une France chevrotante et confite dans des traditions imaginaires »[18. Thierry Tuot, Le Débat, n° 179, mars-avril 2014, p. 45.].

On le voit : Barrès n’est plus une référence, c’est un épouvantail ; le dreyfusisme triomphe, mais Péguy a perdu la bataille. Auschwitz, en effet, a eu lieu. Et après Auschwitz, on n’ose plus, on ne sait plus faire la différence entre la poussée hitlérienne et la poussée cornélienne. On frappe du même opprobre le « sang pur » et la pureté du sang. Le racisme nazi a emporté dans son apocalypse l’honneur de la race, c’est-à-dire la dette envers les morts. Pour être sûres de rentrer dans le droit chemin de l’humanisme des Lumières, les nations démocratiques lui ont cédé, sans coup férir, leur Noblesse oblige. Elles n’ont pas compris que cet abandon était sa vraie victoire, son maléfice ultime.

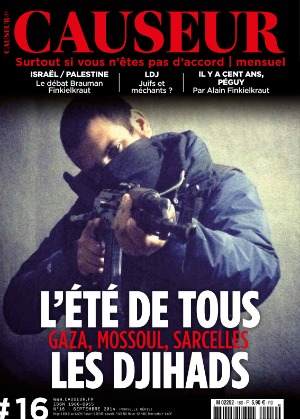

*Photo : wikicommons.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !