C’est malin. Normalement, pour leurs numéros d’été, les journaux ont à cœur de ne pas prendre la tête de leurs lecteurs. Et comme on n’est pas plus chiens que nos confrères, lorsque, réunis en conclave, nous avons choisi le thème – et le titre – de ce dossier, nous n’avions pas l’intention de pourrir vos vacances ni les nôtres. Enfin pas totalement. Nous savions que réfléchir à l’état de notre pays ne serait pas seulement une partie de plaisir mais nous pensions, en creusant sous les pavés, trouver quelques vestiges de ce « bonheur français » qui était hier un objet d’étude pour chercheurs étrangers.

Puis les articles sont arrivés, hésitant entre mélancolie et colère, flirtant au mieux avec la nostalgie, au pire avec le désespoir.

On pouvait s’attendre à ce que Renaud Camus, prolifique commentateur du désastre et talentueux exécuteur des amis d’icelui, livre une analyse qui s’apparente plus à un acte de décès qu’à un programme pour l’avenir – encore que sa proposition d’une éducation qui ne serait plus une obligation, mais un privilège réservé à ceux qui le désirent, mériterait d’être étudiée. On n’espérait pas de Basile de Koch ou de Jérôme Leroy qu’ils célèbrent la France comme elle va. On n’imaginait pas non plus, du reste, que ce dernier en viendrait à regretter Hélène et les garçons, ce qui dit où nous sommes rendus. Pour ceux-là et tous les autres contributeurs réguliers de Causeur, la messe est dite : nous sommes « réactionnaires », terme générique qui, sous la plume de ceux qui nous en affublent, signifie que nous préférons le passé au présent et, plus généralement, que nous n’avons pas sur le monde le même point de vue qu’eux. Ainsi, Les Inrockuptibles ont-ils récemment étalé, sur une petite dizaine de pages, cette thèse encore moins nouvelle que lesdits « réacs » livrés à la vindicte de leurs lecteurs. Aveuglés par une idéologie pernicieuse et archaïque, insensibles aux charmes de la postmodernité, nous ne saurions que chanter le refrain d’une « France déchirée par ses fractures sociales, ethniques, communautaires sur fond de déliquescence de l’autorité et de pertes des valeurs ». On se demande bien où nous sommes allés chercher tout ça.

L’ennui, c’est que cette humeur cafardeuse semble avoir contaminé des personnalités fort respectables n’appartenant ni de près ni de loin à notre « mouvance » − que je serais d’ailleurs bien en peine de définir. Dans l’entretien qu’il a accordé à Gil Mihaely, Christophe Prochasson, historien de gauche et de la gauche, ne décèle pas de ce côté de l’échiquier politique un espoir de lendemains qui, à défaut de chanter, cesseraient de broyer du noir.

[access capability= »lire_inedits »]L’avenir, c’était mieux avant

Il y a quelques années, alors que le thème des « néo-réacs » faisait son apparition dans le paysage, Laurent Joffrin avait lâché cet aveu confondant de lucidité : « Ce n’est pas la droite qui est réactionnaire, c’est la réalité. » Nous y sommes : ce pessimisme de mauvais aloi, qui était jusque-là la marque de fabrique de quelques archéos, semble aujourd’hui frapper toutes les couches sociologiques et tous les camps politiques. De plus en plus de gens se laissent secrètement aller à penser que « c’était mieux avant » : quand l’École transmettait des savoirs, quand la gauche portait une espérance, quand on pouvait s’engueuler sur le Moyen-Orient sans se faire traiter d’antisémite ou de tueur d’enfant, quand on trouvait un emploi digne des années passées sur les bancs de l’Université, quand les Français de souche récente ne qualifiaient pas les autres de « Gaulois ». J’avoue que je pense un peu comme tous ces ploucs et que, comme eux, je suis consciente de tout ce qui est mieux qu’« avant » – notamment l’incomparable liberté dont nous jouissons dans nos existences privées. De plus, « avant », Internet n’existait pas. Et sans Internet, pas de Causeur.

On sait aujourd’hui que l’Histoire n’a pas de sens et qu’elle refuse de se plier à une Loi, aussi brillants soient les esprits qui l’ont énoncée. Elle charrie du mieux et du pire, du bonheur et du malheur, de l’avancée et du recul. Il est vrai que, sous cet aspect, le bilan de l’époque me paraît globalement négatif et que les méfaits des mutations en cours me semblent excéder leurs bienfaits. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas le choix entre nous diriger avec allégresse vers le futur ou revenir sur nos pas pour ressusciter un improbable âge d’or.

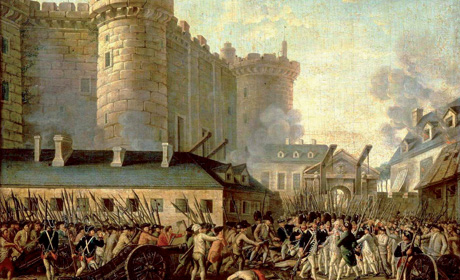

Le « bonheur français » n’a pas disparu, mais on dirait qu’il s’est exclusivement réfugié dans la sphère privée. Le bonheur d’être français, en revanche, semble évanoui même si, pour célébrer un 14-Juillet amputé de ses fastes élyséens, un sondage un peu moins déprimant que les autres nous assurait récemment qu’une majorité de nos concitoyens étaient encore « fiers d’être français ». Encore faudrait-il savoir ce que cela signifie. Et sur ce point, il faut bien dire que, des Inrocks à Causeur, nous sommes tous dans le même brouillard. Nous ne savons plus qui nous sommes : en langage commun, on appelle ça une « crise d’identité ». Et cette incapacité à nous définir, donc à produire collectivement un avenir commun, explique la déliquescence de ce qu’on appelle, comme par antiphrase, le « vivre-ensemble ».

Ainsi va la France : on adore y débattre, mais entre gens qui pensent la même chose

Dans ces conditions, il est regrettable que nos confrères, et avec eux une bonne partie de la gauche culturelle, préfèrent se pincer le nez et évoquer les « heures sombres » quand on prononce le mot « identité nationale », plutôt que de s’atteler à donner à celle-ci les contours qui leur conviendraient. Quand bien même il aurait été inspiré par des arrière-pensées politiciennes, le débat lancé par le gouvernement aurait pu avoir plus d’allure que les criailleries outragées dont l’unique ambition, assumée d’ailleurs, était d’empêcher qu’il eût lieu. Ainsi va la France : on adore y débattre, mais entre gens de bonne compagnie, c’est-à-dire qui pensent la même chose. Les chantres de la diversité n’aiment guère qu’elle se déploie dans le domaine des idées. Aussi imagine-t-on sans peine les clameurs irritées que déclenchera le tableau brossé par Renaud Camus dans le cas improbable où l’un de nos procureurs s’aventurerait à lire un écrivain décrété infréquentable – parce que raciste ou assimilé. Pour ma part, je reprocherais plutôt à Camus de sacrifier l’universalisme qui fait partie de notre ADN à la défense de peuples qu’il estime menacés de disparition. Son analyse – qui n’a rien de raciste – devrait faire réagir, appeler une contre-argumentation. Cette discussion aura lieu, mais seulement entre nous. Dommage.

Le combat d’idées, à la loyale, nous sommes preneurs. Nous ne pensons pas détenir la vérité. Même dans Astérix, on ne trouve pas la formule magique qui nous dirait comment concilier l’universalisme et les singularités concrètes, la patrie charnelle et la nation politique, la nécessité de la permanence et l’impératif du mouvement. Ainsi, sur la question de l’islam et de son acclimatation à l’habitus français, qui hante les esprits et les colonnes de Causeur, m’arrive-t-il souvent de me demander si je n’ai pas tendance à noircir la réalité au prétexte que d’autres s’acharnent à la repeindre en rose. Ainsi Basile de Koch rappelle-t-il justement à ceux qui, parmi nous, pointent avec angoisse la progression dans l’espace public d’une revendication identitaire islamique, que le « communautarisme », mot-valise qui traduit le renforcement de l’emprise du groupe sur les individus, est aussi au travail parmi les juifs de France. On peut juger que la thèse de Basile a le défaut de renvoyer dos à dos des appartenances dont les expressions diffèrent très largement. Elle a le mérite d’obliger chacun à sortir du beau rôle et à secouer ses certitudes. On ne résoudra pas l’équation du « nous » en se contentant paresseusement de désigner un « eux ».

Ça va mal dans les cités, ça va mal dans la Cité

On pourrait penser que ces arguties sont des problèmes de riches, rappeler que, quand on doit gagner sa croûte, on n’a pas le loisir de s’examiner le nombril. Du reste, si on suit François Miclo, cette capacité à se torturer avec des questions existentielles est une spécialité aussi française que le bœuf mironton. Sauf qu’aujourd’hui, elles semblent nous exploser à la figure, pas seulement dans les polémiques parisiennes ou sur nos écrans, mais dans la vraie vie. Il ne s’agit plus de névrose chronique, mais de passage à l’acte. De la lamentable équipée sud-africaine des Bleus au délétère feuilleton Woerth-Bettencourt, de policiers tués en cités embrasées, les catastrophes se succèdent à un rythme frénétique, au point qu’on ne trouve ni les mots pour les décrire, ni les concepts pour les penser[1. C’est pour cette raison que Causeur a été plutôt en retrait dans l’affaire Woerth-Bettencourt. Dans le tourbillon de révélations réelles ou supposées livrées par les confrères, il était presque impossible de se forger une opinion.]. Vivons-nous une crise de régime, les prémices d’une guerre civile, la fin du « modèle français », tout cela à la fois ? On se gardera bien de fournir ici une réponse clés en main. Reste une certitude qui fait consensus : ça va mal dans la Cité.

Dans les dîners en ville et sur les plages, dans les bistrots et les rédactions, on ne parle que de ça. En conséquence, on n’y coupera pas ici. L’affaire Bettencourt, devenue l’affaire Woerth et peut-être, demain, l’affaire Sarkozy, a au moins pour heureuse conséquence d’épargner aux journaux et magazines la chute des ventes qu’ils enregistrent habituellement durant cette période. En effet, le public se passionne pour les intrigues et cabales orchestrées, sur fond de haines familiales recuites, autour d’une vieille dame immensément riche qui trompait son ennui avec un jeune artiste.

Nous voilà revenus au bon vieux temps des « affaires ». Les « investigateurs » se fantasment en tombeurs de Nicolas Sarkozy, à commencer par Edwy Plenel, qui se verrait bien apporter sur un plateau la tête du président à son ami Dominique de Villepin. Une flopée de documents confidentiels est quotidiennement débitée en tranches dans la presse. Pas de jaloux : il y en a pour tout le monde et de toutes origines. Du PV d’interrogatoire au relevé d’écoute sauvage, de l’agenda de l’un au journal intime de l’autre, le « journalisme de procès-verbal », selon la belle formule de Pascale Robert-Diard, se déchaîne. Au nom du « droit de savoir » et du « devoir d’informer », on publie les transcriptions de conversations privées entre une vieille dame immensément riche et son banquier personnel, enregistrées en loucedé par un majordome probablement acquis à l’un des clans qui font la danse du scalp autour du magot. C’est par le truchement de cette conversation qu’Eric Woerth entre en scène. Peu importent les méthodes, seul le résultat compte, proclame la profession. S’il faut fouiller dans les poubelles pour dévoiler les turpitudes des puissants, enfilons de bons gants et allons-y. Ce monde dans lequel tout ce que vous direz, y compris dans la stricte intimité, peut être retenu contre vous, pour peu que l’on vous en veuille suffisamment pour vous espionner, me fiche la trouille. Mais il faut reconnaître que l’argumentation de nos fins limiers se défend : s’il n’y avait rien à trouver, ils ne trouveraient pas.

Que nous ont, en fin de compte, appris ces semaines de révélations ? Les pratiques dont est soupçonné Eric Woerth relèvent de deux catégories : le conflit d’intérêts et le financement illégal. C’est sur ce deuxième terrain que les commentateurs concentrent leur tir. Ils se scandalisent, invoquent la morale et la politique ou plutôt leur divorce qui nourrit, s’alarment-ils, le « Tous pourris ! » et le vote en faveur de Marine Le Pen. (La gauche, elle, en rêve, de son 21-Avril à l’envers…) De fait, tout cela n’est pas glorieux. Les conflits d’intérêts qui ne relèvent pas de la loi, mais de la décence commune, me semblent infiniment plus graves. Comment un ministre chargé de faire payer le plus d’impôt possible à Mme Bettencourt peut-il tolérer que son épouse ait comme mission de lui en faire payer le moins possible ? Sur le papier, rien ne s’oppose à ce que le mari soit au service de l’intérêt général et la femme à celui d’un intérêt particulier directement contraire au premier. Cela suppose une conception du couple très moderne.

Dans notre imaginaire, la richesse est toujours mal acquise

Ce déballage, nous dit-on, creuse le fossé entre gouvernants et gouvernés. Sans doute, mais cela n’a pas grand-chose à voir avec la morale : si les Français étaient convaincus que Nicolas Sarkozy et son équipe travaillent dans la bonne direction pour le bien commun, ils se ficheraient éperdument qu’ils aient financé leur campagne grâce aux largesses de leurs amis fortunés. Et, pour tout dire, moi aussi. J’entends d’ici les cris d’orfraie que cette affirmation suscitera. Comment ? Les gouvernants seraient-ils au-dessus des lois ? Et la démocratie ? Et la transparence ? Je le jure, je suis pour l’une et l’autre − dans une certaine mesure. Je préférerais que nos gouvernants soient aussi vertueux que la femme de César. Mais je sais aussi, comme tous mes confrères d’ailleurs, que la politique a besoin d’argent et que cet argent n’est jamais et nulle part totalement propre. À tout prendre, il est moins grave d’accepter quelques enveloppes de ses amis nantis que de toucher des commissions occultes sur les contrats remportés par les entreprises françaises. Et puis ces petits arrangements avec la loi ont cours à tous les étages et dans tous les milieux, de même que le passe-droit et le coup de fil intéressé, abondamment pratiqué par les journalistes. Téléphoner à un copain bien placé pour lui demander de pistonner son rejeton, c’est déjà du trafic d’influence.

La crise de confiance, réelle, n’est pas spécifiquement française. On ne les croit plus, nos gouvernants, pas parce qu’ils prennent quelques libertés avec la vertu ou avec la loi, mais parce qu’ils ne gouvernent pas. Reste que la saga Bettencourt nous dit autre chose, de plus profond, sur nous-mêmes, parce qu’elle a pour personnage principal l’Argent, que les Français détestent, en particulier chez les autres, et qu’ils adorent, raison pour laquelle ils jouent assidûment au Loto. Dans notre imaginaire collectif, la richesse est toujours plus ou moins mal acquise. Cette passion de l’égalité, qui est au fondement de la méritocratie, a aussi quelque chose d’ambigu ou de mesquin quand elle nourrit les passions tristes que sont l’envie et le ressentiment. Comme me le souffle Gil Mihaely, l’égalité à la française, ce n’est pas l’abolition des privilèges, mais des privilèges pour tous.

Tout le problème de Nicolas Sarkozy est là. On dirait qu’il ne comprend rien au pays qu’il dirige parce qu’il ne le fréquente pas. Et ses amis non plus. Les dirigeants de l’UMP n’ont pas les mains plus sales (ni plus propres) que ceux du PS. Mais à force de passer leur temps sur les champs de courses et dans les propriétés paradisiaques de leurs copains friqués, ils semblent croire que tout le monde vit comme ça. Dans leur monde, personne ne va au pressing et au supermarché, personne ne perd ses 12 points de permis à force de flashages, personne ne se fait voler les jantes de sa Twingo, personne n’a un fils au chômage.

Il y a une dizaine d’années, Régis Debray proposait de déplacer le siège de l’ONU à Jérusalem pour régler la question du Proche-Orient. Au lieu d’annuler bêtement une garden-party qui faisait partie de ces fastes royaux qu’aime la France républicaine, Nicolas Sarkozy aurait dû l’organiser à Villiers-le-Bel. Pour présider la France, il faut peut-être oublier Neuilly.[/access]

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !