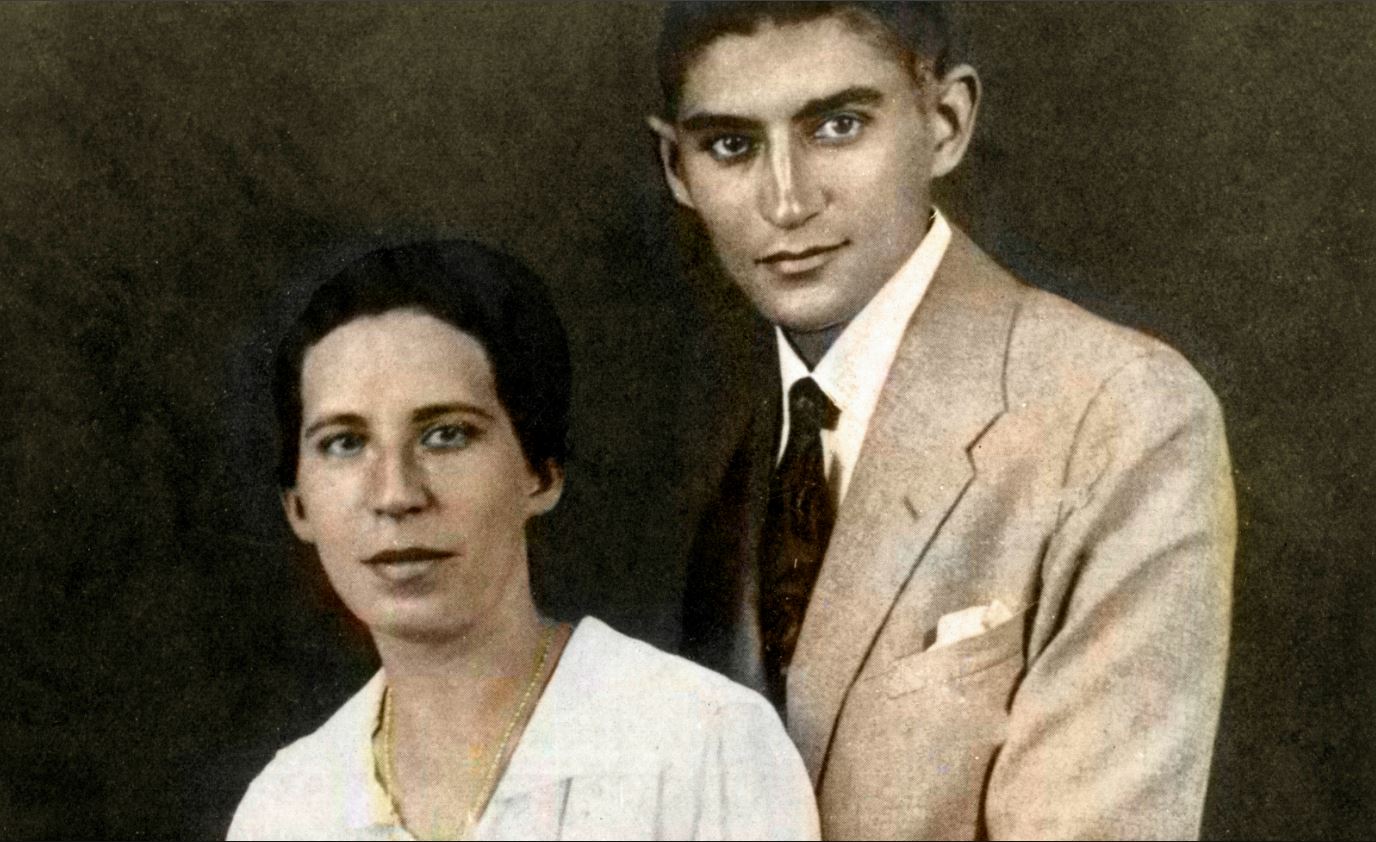

Peu d’augures auraient prédit qu’un modeste juif de Prague deviendrait l’un des auteurs majeurs du XXe siècle. Les romans de Franz Kafka paraissent en Pléiade dans une nouvelle traduction. La revanche d’un fils sur ce père qu’il abhorrait et le fascinait.

C’est l’histoire d’un grand juif (1,80 mètre) praguois devenu après sa mort l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. De Franz Kafka, mort à 40 ans en 1924, tout a été dit, écrit, traduit et décortiqué grâce à la trahison de son ami Max Brod. Au lieu de brûler les grands romans que Kafka, bourreau de lui-même, vouait à la destruction, son exécuteur testamentaire les a en effet publiés. Le Disparu (souvent traduit par L’Amérique) Le Procès, Le Château sont aujourd’hui rassemblés dans l’un des deux volumes édités par « La Pléiade ». Dans l’entretien qu’il m’a accordé, son nouveau traducteur Jean-Pierre Lefebvre, peint avec talent le tableau du Prague de la Belle Époque. Une Autriche-Hongrie finissante où l’émancipation des juifs se heurtait aux nationalismes allemand et tchèque, souvent teintés d’antisémitisme. Dans les œuvres kafkaïennes, on retrouve ainsi le petit périmètre urbain et l’imaginaire juif de Bohème dans lequel ce fils prodige a baigné toute sa vie durant.

« Ils savent que l’abîme est sur eux, pourtant ils s’engagent sur la corde. »

Comme le note Lefebvre, les lectures antitotalitaires, freudiennes ou kabbalistiques des univers clos du Procès ou du Château, de La Colonie pénitentiaire ou de La Métamorphose ont chacune leur bien-fondé. De mon côté, las des anachronismes orwelliens que dénonce le