Au terme de dix ans de travail, Patrick Mimouni publie Les Mémoires maudites, essai qui, après d’autres, interroge la place centrale mais sibylline (et controversée) qu’occupent juifs et homosexuels chez Marcel Proust. L’écrivain et scénariste explique en quoi A la Recherche du temps perdu est le roman de deux identités inassimilables.

Causeur. Écrivain et scénariste, vous avez consacré dix années de travail à Proust. Pourquoi ?

Patrick Mimouni. Au départ, j’avais le projet un peu fou d’adapter au cinéma À la Recherche du temps perdu. Cela m’a donné l’occasion de me replonger dans la lecture de Proust. J’ai d’abord produit des textes sans idée directrice. Puis, il y a trois ou quatre ans, après une discussion avec un ami, j’ai eu l’idée d’explorer un angle lié à ma propre histoire qui me dispenserait d’écrire une autofiction : Juifs et homosexuels chez Proust.

Mise à part l’hostilité qu’elles ont rencontrée à travers les âges, qu’est-ce qui réunit homosexualité et judéité ?

Au cœur de Proust, il y a l’idée qu’on ne pourra jamais faire d’un homosexuel un hétérosexuel, et qu’un Juif, aussi assimilé qu’il soit, finira toujours par révéler sa judéité, serait-ce à son corps défendant. Par exemple, le personnage de Bloch, un Juif qui se fait appeler Jacques du Rozier pour avoir l’air d’un aristocrate français, évoque inconsciemment la rue des Rosiers. Autre exemple : le personnage de Charlus n’arrive pas à se faire passer pour un hétérosexuel. Certains signes le trahissent, comme lorsqu’il goûte un alcool sur le buffet de Mme Verdurin et dit avec affectation : « La fraisette, c’est délicieux. » On comprend malgré lui qu’il est homosexuel alors qu’il n’a pas du tout envie de passer pour tel. J’appelle contre-identité cette identité indésirable qui est de l’ordre de l’inconscient.

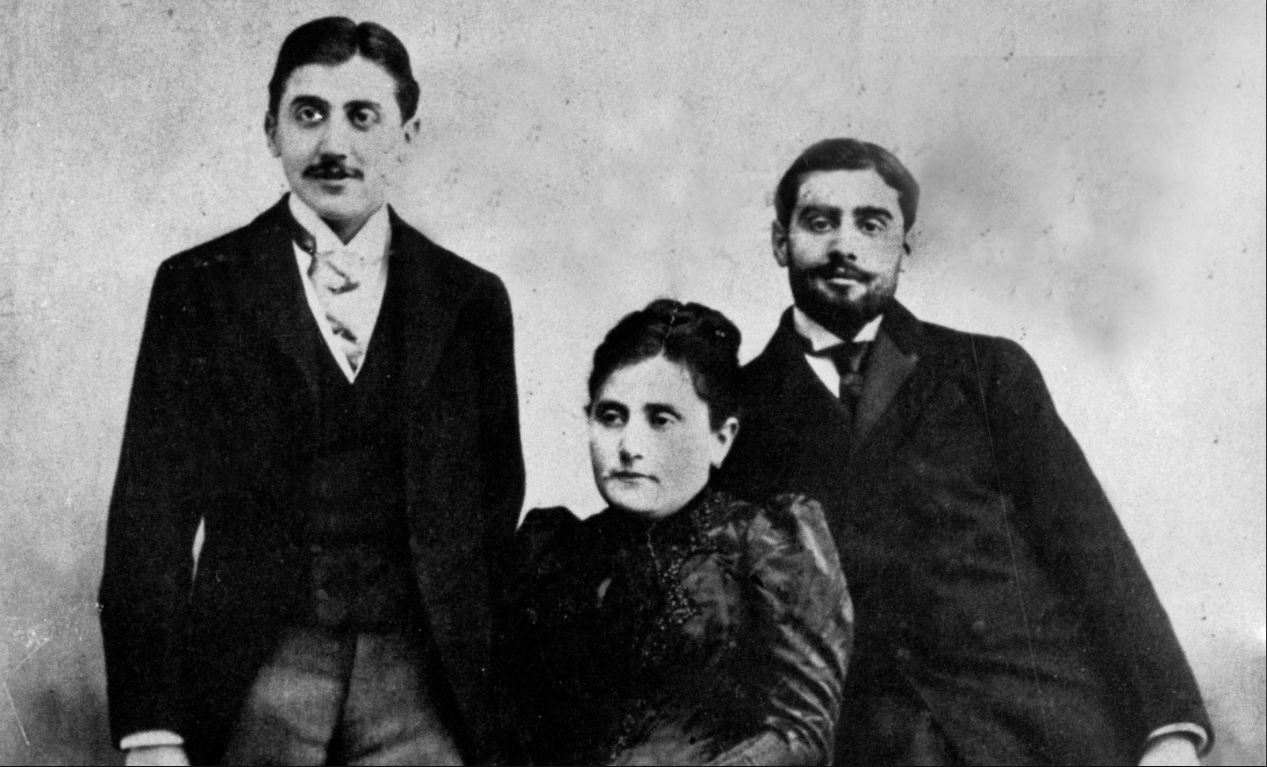

La contre-identité proustienne a des racines singulières. Vous présentez Marcel Proust comme le produit du mariage d’un antisémite (Adrien Proust) et de la fille d’une grande famille israélite (Jeanne Weil). S’il adhérait aux préjugés antijuifs de son temps, le père de Proust était-il pour autant un antisémite rabique à la Drumont ?

Non, le docteur Proust n’était pas un antisémite enragé. Il a pris position contre Dreyfus en privé, mais il n’a pas produit de textes explicitement antisémites. En revanche, en tant que médecin, il a diffusé la théorie aryenne en France. Il certifiait dans ses publications médicales que « c’est à la race blanche, et au rameau aryen qu’appartient la suprématie définitive ». Il affirmait que les Juifs constituaient la « seule race véritablement cosmopolite », autrement dit la race en position de s’assurer la domination mondiale si les Aryens n’y prenaient pas garde. Mais il se contentait de le suggérer. Il ne l’énonçait pas clairement.

Comment ce mariage improbable a-t-il vu le jour ?

Le père de Proust était le favori de son grand-oncle maternel, Louis Weil, un homme très riche