Il y a des automnes comme ça. Une saison ténébreuse, sans rémission à l’horizon, sans lueur d’espoir. Mireille s’en est allée à la fin du mois d’août. Claude Rich avait devancé l’appel du Grand Nord au cours de l’été. Et ce matin, le nonce a renoncé. Le crabe-tambour a sombré. Il sonne le glas des années 1970.

Le bourgeois gentilhomme

Nos trente glorieuses laissent place à un champ de ruines. Nous avons terriblement froid. Depuis que la mondialisation est venue souiller notre quotidien, la maladie se charge d’effacer nos derniers repères immuables. Nos bornes identitaires. Notre territoire intime. La bourgeoisie a perdu aujourd’hui son plus beau mètre-étalon au cinéma. Le représentant d’un monde à jamais englouti sous l’édredon de la vulgarité et du factice. Quelque chose de foncièrement sensible, s’inscrivant dans une très longue histoire, un parfum de province, des embruns venus de Bretagne mais aussi d’herbes coupées, des bruits d’écurie et des murmures dans les coulisses du Théâtre français.

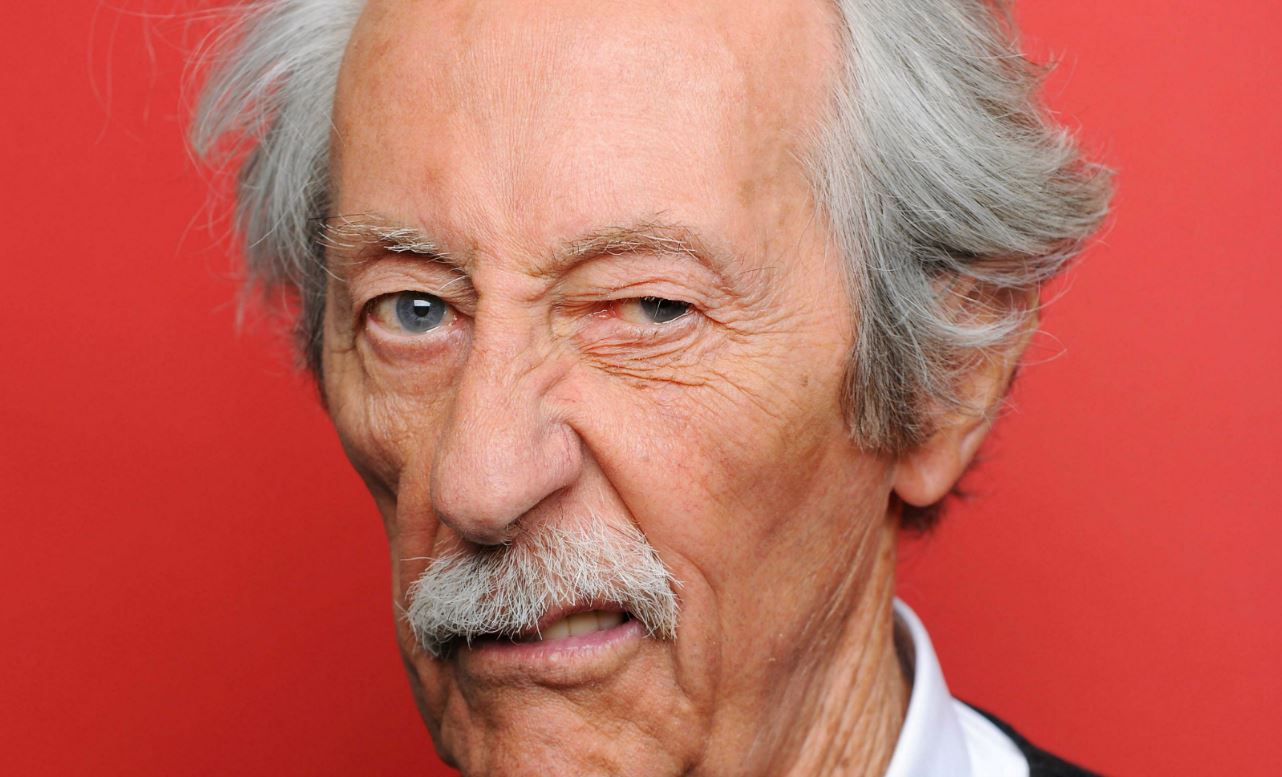

Entendez-vous au loin, le rire de Bruno Cremer, les facéties de Marielle, la conversation sensuelle de Françoise Fabian, le crépitement des blagues potaches de toute cette bande du Conservatoire, leurs rêves de gloire et les rebuffades de leurs professeurs d’alors ? Les mystères de la comédie dramatique sont aussi impénétrables que les subtilités d’une épreuve hippique, un même art du dressage et du contrôle de soi. La laideur semble avoir définitivement gagné la bataille esthétique. Nous sommes vaincus, désarçonnés par la disparition de Jean Rochefort (1930-2017) comme si notre paysage mental allait s’éteindre. A qui pourrons-nous encore nous accrocher, nous hisser dans cet océan de platitudes ?

Un seigneur qui ne brusquait pas le texte

Si Belmondo nous a appris les dérapages plus ou moins contrôlés sur les départementales, le moustachu a distillé dans notre être le plus profond, une nostalgie amère, une élégance cabossée et le goût des amours contrariés sans lesquels l’existence ne mériterait pas d’être vraiment vécue. Rochefort, comme tous les adolescents de la Seconde guerre, portait en lui les stigmates de la Libération. Il avait vu la foule se déchaîner, cette violence veule et basse gagner les consciences en s’abattant sur la première femme accusée de collaboration horizontale. Il gardait de ces tontes en place publique, une vision d’apocalypse, une blessure intérieure, outrageante et toujours aussi vive, près d’un demi-siècle plus tard. Dès cette période, Rochefort avait émis des doutes sur le genre humain qui guidèrent sa façon de jouer.

Il pratiquait son métier en seigneur, ce cavalier émérite ne brusquait pas le texte. Il laissait pourtant filtrer l’émotion par quelques touches pointillistes : la voix pleine de nuances et d’introspection et puis les traits d’un visage modelable à la commande. Chez lui, derrière l’apparente nonchalance, la distance de bon aloi, le rire fin, une certaine anglomanie de style et toujours cette volonté de séduire, l’homme bouillonnait. Il pouvait avoir le verbe acerbe et la réaction à fleur de peau. Plus d’une fois, j’ai vu cet écorché tancer des malotrus sur les plateaux télé et d’un mot assassin les renvoyer à leurs chères études tout en faisant mine d’amuser la galerie.

Sans Rochefort, nous sommes seuls

Il était redoutable. Et on avait de la peine parfois à le voir rejouer le rôle du dandy déclassé ou du gentleman-farmer des tréteaux. Dans dix, vingt ou quarante ans, quand on se demandera à quoi ressemblait un acteur des années 1970, on montrera une photo du Cavaleur, film de Philippe de Broca (1979). Je ne connais rien de plus émouvant que d’entrevoir la silhouette de Rochefort au petit matin, du côté de la Place des Victoires, s’apprêtant à monter dans un vieux break Volvo.

Nous avons été nombreux à l’imiter et à croire que la vie se résumait à rouler dans une suédoise décatie et à cavaler d’aventures en aventures comme dans une chanson de Serge Lama. Nous le revoyons, avec les larmes aux yeux, interpréter ce pianiste échoué dans une improbable quincaillerie, ayant troqué sa queue de pie pour un bleu de travail. Cet homme des années 1970 nous ressemblait par ses fanfaronnades et ses incertitudes. Il nous évoquait un temps enfoui où une Sonate de Brahms serrait le cœur, où les mots de Félicien Marceau nous emplissaient de joie et où l’esprit de sérieux ne s’était pas emparé de notre âme.

Ce matin, Rochefort nous laisse nous débrouiller avec nos propres souvenirs. Nous sommes dorénavant seuls, terriblement seuls comme son personnage d’Etienne Dorsay dans Un éléphant, ça trompe énormément d’Yves Robert en apesanteur sur une corniche de l’Avenue de la Grande Armée.

Un Éléphant ça Trompe énormément [Édition Single]

Price: 17,80 €

17 used & new available from 0,87 €

Inoubliable Jean Rochefort : du grabuge chez Les veuves + Chère inconnue + Il Faut Tuer Birgitt Haas

Price: 18,99 €

4 used & new available from 18,99 €

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !