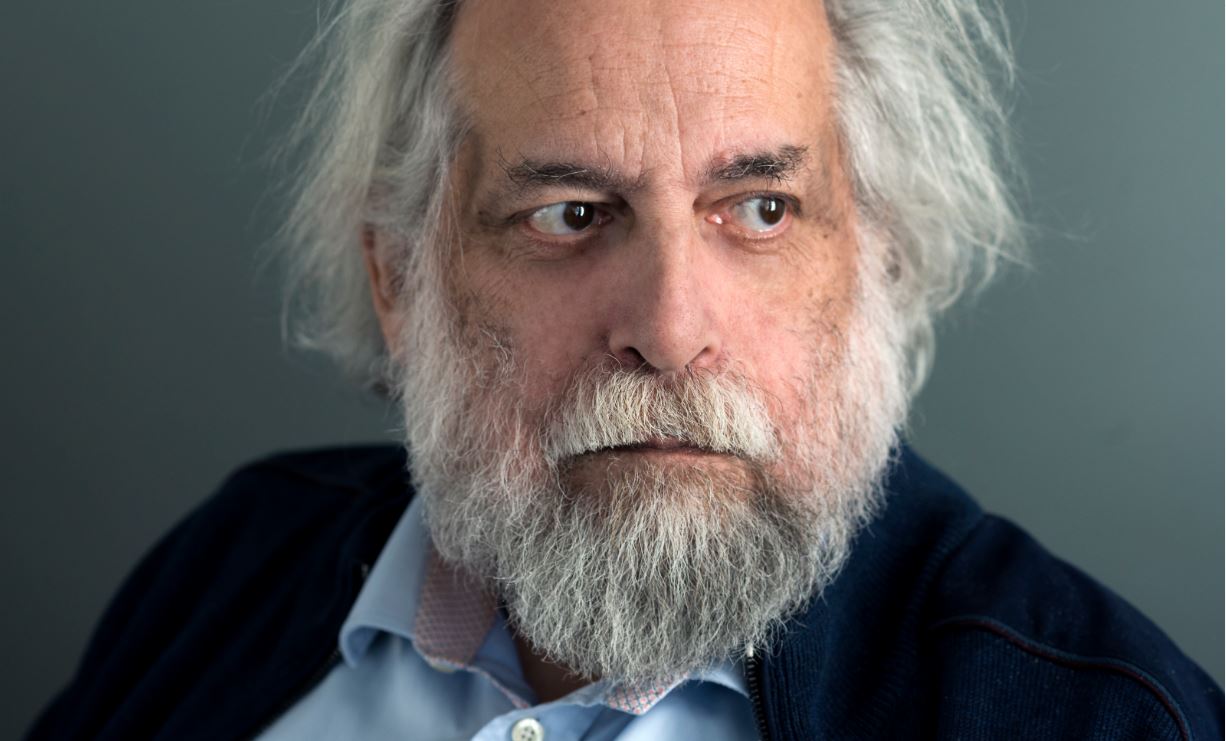

Pour le psychanalyste Jean-Pierre Winter, auteur de L’Avenir du père: réinventer sa place ?, les nouveaux schémas familiaux ne peuvent faire l’économie de la fonction paternelle. A l’ère de la PMA et de la GPA à l’étranger, l’inscription généalogique reste indispensable à la construction de l’enfant. Et la présence de deux hommes ne fait pas un père.

Causeur. Le père semble aujourd’hui mal en point puisqu’avec la PMA pour des couples de femmes ou des femmes seules, sa présence est réduite à un tube à essai et explicitement niée par l’idée même de deux mères. Mais, dans le fond, vous et la psychanalyse ne cherchez-vous pas simplement à défendre l’ordre ancien où le père était tout-puissant ?

Jean-Pierre Winter. Sous toutes les latitudes et bien avant l’apparition de la psychanalyse, la position du père a toujours été d’une extrême fragilité. D’abord, il n’est pas facile pour un enfant de savoir quel rôle le père a pu jouer dans sa conception, alors que la mère, elle, relève de l’évidence : on a vécu dans son ventre pendant neuf mois, on a été allaité, on la connaît par les sensations, les odeurs, le regard, la voix, les échanges gazeux et sanguins, ce qu’on appelle l’épigénétique…

Le père, lui, relève d’une élaboration intellectuelle s’appuyant sur le simple fait qu’un jour, une femme dit : « Cet homme-là, c’est ton père. » La construction du père tient donc en grande partie à la parole, parfois changeante, de la mère. Avec ces briques, l’individu se construit le père qu’il idéalise comme celui qui va le protéger, le soutenir dans la vie et lui offrir une ouverture sur l’extérieur de la relation fusionnelle avec la mère, qui est une relation de structure.

Cette fonction est-elle nécessairement assurée par un homme ?

Nécessairement. Car ce qui marque l’essentiel de la fonction du père, c’est qu’il est différent. On connaît l’argument de la psychanalyse : il est porteur du phallus – comme disait Lacan, « il n’est pas sans l’avoir », ce qui ne veut pas dire qu’il l’a. En tant que tel, il est différent de la femme qui a porté l’enfant. Ou, si l’on se réfère à Françoise Héritier, il est différent de la mère en ceci qu’il ne peut pas mettre un enfant au monde.

Deux femmes (ou deux hommes) aussi sont différentes l’une de l’autre…

Oui, mais il y a des différences essentielles et des différences inessentielles. Les différences secondaires, ce sont celles que Freud appelait les « petites différences narcissiques ». La différence entre les sexes est, elle, essentielle comme le sont la différence entre la vie et la mort ou la différence de génération.

D’accord, mais comment la définissez-vous ? Qu’est-ce qui vous permet de dire que je suis une femme ?

Ce n’est pas parce que la différence entre les hommes et les femmes est subtile et indéfinissable qu’elle n’existe pas. C’est exactement comme avec les juifs : ils sont absolument comme tout le monde, ils n’ont ni plus ni moins de QI ou d’argent que tout le monde… Comme on le dit dans Le Marchand de Venise de Shakespeare : ce sont des hommes comme les autres. Mais leur différence, bien qu’insaisissable, existe quand même.

Elle est un peu moins évidente, non ? Quoi qu’il en soit, il y a aujourd’hui une réclamation d’identité sexuelle plus flexible, notamment à travers la normalisation de la transsexualité.

Même si je ne suis pas un partisan de la rigidité identitaire avec les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, reste un socle qui fait que les hommes ne peuvent pas mettre au monde des enfants.

C’est un socle biologique, mais de moins en moins symbolique dès lors que deux hommes peuvent désormais se définir comme les deux pères d’un enfant. Il est vrai que la mère porteuse introduit la présence d’une femme…

La mère porteuse introduit la présence d’une femme, mais cette femme décide de ne pas être une mère, donc elle met en question le statut de mère. Cela pose des questions juridiques, morales et psychologiques. Quant aux couples homosexuels masculins, la présence de deux hommes ne fait pas un père. La configuration actuelle en Occident correspond à un équilibre qui s’est établi avec la fin idéologique du patriarcat. C’est une conquête légitime. Mais puisque le père ne s’affirme pas par son pouvoir patriarcal, que lui reste-t-il ? Va-t-on le jeter avec l’eau du bain sous prétexte qu’il n’a plus le pouvoir de vie et de mort sur ses enfants, ni d’autorité sur sa femme ?

Cela signifie-t-il que, plus que la biologie, ce sont l’amour et la transmission qui font le père ?

La psychanalyse ne prétend pas qu’un enfant se construit uniquement grâce à l’amour et à l’éducation,