Auteur de plusieurs ouvrages sur le Portugal contemporain, Yves Léonard s’est essayé cette fois-ci à une Histoire de la Nation portugaise (Tallandier), une histoire au long cours qui nous emmène des antiques Lusitaniens à la crise des dettes souveraines des années 2010, des rives du Minho jusqu’au lointain Timor…

On découvre vite des petites ressemblances entre le roman national portugais et le roman national français, depuis le berger lusitanien Viriate rebelle à Rome, qui n’est pas sans rappeler notre Vercingétorix, à la bataille d’Aljubarrota de 1385, sorte de Bouvines qui permit, avec l’appui de l’indéfectible allié anglais (l’alliance entre les deux pays conclue en 1386 par le traité de Windsor est la plus ancienne encore en vigueur aujourd’hui), de repousser la menace de l’encombrant voisin castillan.

Un pays à l’étroit dans les plus anciennes frontières d’Europe

Comme pour la France, l’État semble ici avoir précédé la nation, malgré les limites d’une monarchie faible et défaillante.

Acculé sur la paroi Ouest de la péninsule ibérique, pas question de s’imaginer en Empire central à l’austro-hongroise ; le destin du Portugal allait se jouer au moins autant outre-mer que sur le continent. En effet, à peine la Castille tenue à distance et la Reconquête terminée, le Portugal peut déjà se projeter au-delà des mers, avec le double espoir d’atteindre les Indes et de christianiser les infidèles…

A lire aussi: «Le Barbier de Séville»? Vie de quartier, chant sublime!

La première étape est la prise de Ceuta, arrachée au sultanat du Maroc, en 1415. « Ô gloire de commander ! Ô vaine convoitise de cette vanité qu’on appelle Renommée ! Désir trompeur, attisé par ce qu’on nomme gloire et qui n’est que du vent [1] ! » Malgré ces suppliques du vieillard du Restelo, personnage mythique des Lusiades de Luis de Camões, adressées aux marins de Vasco de Gama sur le point de quitter Lisbonne pour les Indes, c’est un demi-siècle d’Empire maritime qui s’ouvrait.

Glorifié par la plume enflammée de Camões (ce n’est pas offert au premier pays venu que de choisir la date de la mort d’un écrivain comme jour de la fête nationale, en l’occurrence le 10 juin) puis plus tard celle de Joaquim Pedro de Oliveira Martins, le « Michelet portugais », un petit nombre de personnages va émailler ce Portugal naissant, non sans une part largement mythique. L’historien essaie bien de démêler l’aspect mythique de ces personnages de leur vérité historique (avec le peu qu’on en connait, parfois…) sans volonté de déconstruire et sans oublier de rapporter cette part mythique, souvent mignonne. On pourrait démarrer ce petit panthéon avec Inès de Castro (qui inspira la pièce la Reine morte de Montherlant) et son histoire d’amour avec l’infant Pedro, futur roi du Portugal, qui perdait, paraît-il, la vue et la parole en présence de sa bienaimée. Tuée sur ordre du roi (et père de l’infant), elle fut plus ou moins considérée ensuite comme reine à titre posthume. On pourrait le poursuivre avec le jeune roi Sébastien, roi faible et sans relief mais dont la mort à la bataille des Trois Rois en 1578 au Maroc fit naître un messianisme populaire très puissant, l’espoir d’un retour du roi disparu et d’une grandeur nationale retrouvée. En 1808, face à la présence napoléonienne, on retrouvait ici et là l’inscription : V.D.S.R.D.P., pour : Viva Dom Sebastião rei de Portugal. En attendant, cette mort ultramarine du roi allait ouvrir la voie à un bon demi-siècle d’ « Union ibérique », jolie expression pour ne pas dire « domination espagnole ».

1755: 100 000 morts lors du tremblement de terre

L’ouvrage revient sur l’indépendance retrouvée en 1640 ; sur la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755 opérée par le premier ministre Pombal, homme des Lumières et modernisateur autoritaire du pays ; sur l’exil pour le Brésil de la famille royale en 1808, face à l’arrivée de Napoléon. Le rapport de force a beau s’être inversé entre les deux alliés, le Portugal reste l’indéfectible allié de l’Angleterre, contournant le blocus continental imposé par l’Empereur des Français. D’où le traumatisme quand le Royaume-Uni lance un ultimatum en 1890 contre le Portugal alors que celui-ci veut annexer en Afrique australe tout ce qui se situe entre l’Angola et le Mozambique. Le Portugal fait rapidement machine arrière devant l’allié pluriséculaire. C’est à ce moment-là qu’est écrit le futur hymne national de la République, histoire racontée par David Castello-Lopes dans une chronique sur Europe 1. Car pour la monarchie, 1890 est le début de la fin. La République est proclamée en 1910 ; et dans ce clair-obscur, surgit la génération des « vaincus de la vie », parmi lesquels l’écrivain Antero de Quental, qui finit par se suicider.

Salazar, un « Mozart de la finance » d’un autre temps

« Ah ! Que la République était belle sous l’Empire ! », s’écriait en France Alphonse Aulard en 1885 ; que la République était belle sous la monarchie mourante aussi au Portugal. Une fois installé, le nouveau régime connait de graves difficultés, notamment financières. C’est alors qu’il se trouve un austère ministre des Finances, qui, arrivé au gouvernement en 1928, rétablit miraculeusement les comptes publics, devenant, non pas « le Mozart de la finance » mais « le magicien des finances ». C’est que, n’en déplaise à Valérie Pécresse qui avait un jour parlé du « Général Salazar dans Tintin », le bientôt dictateur du Portugal n’a pas grand-chose à voir avec ses cousins ibériques hâbleurs, de Franco à Perón, arborant képi et décorations militaires sur la poitrine.

A lire ensuite: Les sortilèges portugais d’Antonio Tabucchi

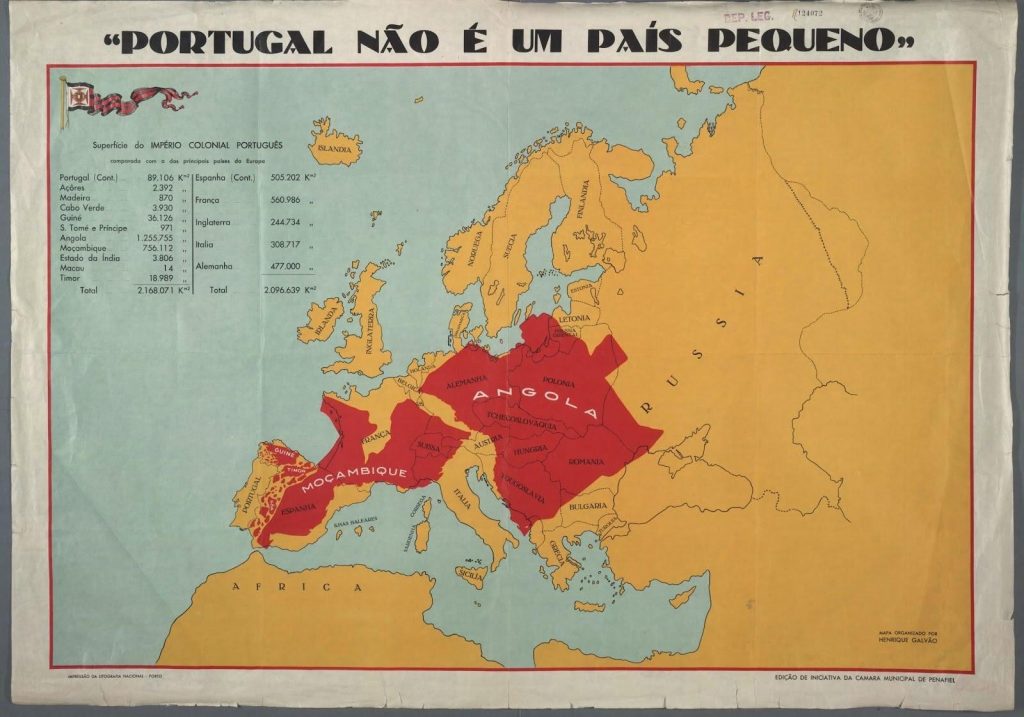

Au contraire, Salazar, Premier ministre de 1932 jusqu’à 1968, cultive l’image d’un « moine dictateur » et d’un « dictateur malgré lui » qui admet ne pas aimer s’exprimer en public. Attaché à dégager coûte que coûte de petits excédents publics, n’ayant jamais mis un pied dans ses colonies lointaines (son prédécesseur, Henri dit le Navigateur, au XVème siècle, avait au moins fait un petit passage à Ceuta), rien ne le disposait à devenir un défenseur jusqu’au-boutiste de l’empire colonial, si ce n’est la capacité que la défense de celui-ci a à mobiliser de toutes les tendances de droites proches du régime. Superposant les possessions portugaises sur la carte de l’Europe et voyant qu’ainsi, le Portugal est à peu près aussi grand que le Vieux continent, le régime se convainc qu’il n’est pas à la tête d’un petit pays. C’est toute une mystique luso-tropicale qui voit aussi le jour, à laquelle les ministres de Salazar croient plus ou moins, l’idée d’un pays multiracial, allant du Minho au Timor, intrinsèquement meilleur que les autres empires européens. Dans les faits, la pratique du travail forcé se maintient jusque dans les années 1960, et la situation dans les colonies est fort éloignée de l’antiracisme officiellement affiché.

S’engage alors une quinzaine d’années de guerres coloniales, qui n’empêche ni la perte de l’empire, ni la chute de l’Estado novo, à la suite de la Révolution des œillets (1974), moment mémorable de l’histoire où l’on voit des militaires arborant des fleurs au bout de leur fusil, non sans un côté « Flower power ».

Pendant ce temps, le pays se vide, à coup de 300 000 nouveaux émigrés par an.

Si, à l’époque moderne, on disait que l’odeur de la cannelle dépeuplait le royaume du Portugal, c’est surtout l’idée de ne pas revenir avec une jambe en moins d’Angola et du Mozambique qui envoie la population portugaise en exil… En même temps que la page coloniale se tourne, débute la période démocratique. Le Portugal se résout alors à rentrer dans le rang, à s’accepter comme une nation d’Europe et à taper à la porte de la Communauté Européenne.

[1] Les Lusiades, Chant IV, 95.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !