A lire aussi: 13 Novembre : deux ans après, déni et compromissions continuent

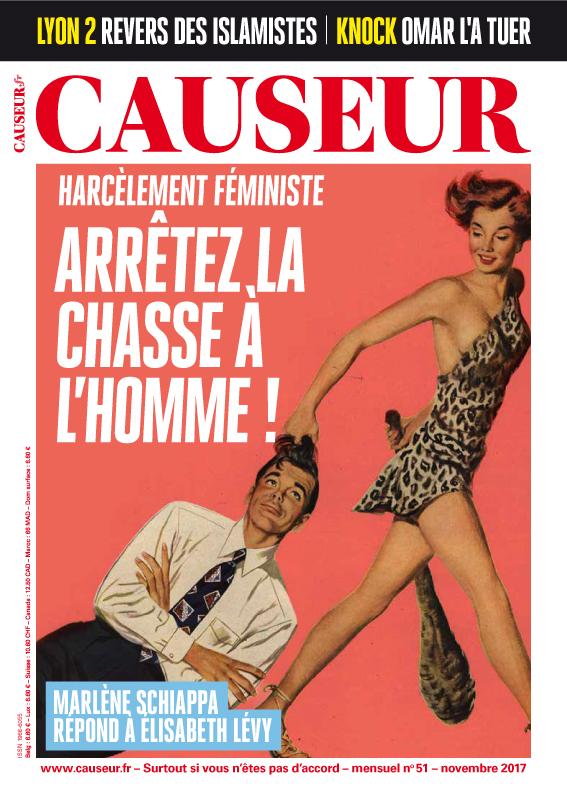

Avant même que la justice s’en mêle, les magistrates de #balancetonporc ont déjà condamné l’ensemble de la gent masculine. Quand il s’agit de stigmatiser tous les hommes, les féministes n’ont pas peur de l’amalgame.

Les temps d’émotion obligatoire peuvent susciter, chez les esprits contrariants, de coupables tendances goguenardes, qu’il vaudrait mieux savoir réprimer. Quand tous les marteaux du moment se mettent à taper en chœur sur le même clou, tenter de glisser un doigt de contradiction, ou plus grave encore, d’ironie, est plutôt périlleux. Ainsi, apprend-on, entre mille nouvelles de la même veine, que le ministre britannique de l’Environnement s’est fait poisser pour une « blague douteuse » – que je trouve pour ma part très drôle – et de surcroît très facile à adapter chez nous. Entrant dans le studio de BBC Radio 4, Michael Gove a déclaré : « C’est comme entrer dans la chambre à coucher de Harvey Weinstein – on espère en sortir avec sa dignité intacte. » La plaisanterie a, paraît-il, beaucoup amusé l’auditoire présent, mais précise l’article, « elle a été largement condamnée sur les réseaux sociaux », ce qui laisse penser que la merveilleuse génération ne rigole pas beaucoup. Ou alors des blagues d’Alex Wizorek.

Et comme la justice se rend désormais sur Twitter, le ministre a dû s’excuser.

Le problème, c’est la blague

Cet épisode a valeur d’apologue. Pour le parti de « la parole libérée », le problème, c’est la blague. Pour les défenseurs de l’humour libre, ce sont les excuses. Quand Carol Galand, l’une des activistes du mouvement antiporc, se réjouit parce que « les #metoo qui se sont répandus comme un feu de forêt ont mis sur le grill des milliers de porcs, vaste méchoui d’une omerta honteuse », le mâle blanc ne s’insurge pas contre cette animalisation, il implore son pardon. On saluera BHL qui pour le coup, s’est énervé – « Je n’aime pas qu’on traite un homme de porc ! » –, Alain Finkielkraut, qui ne cède rien à la pression ambiante (pages 50-51), sans oublier Jaccard, Mandon, Rosenzweig et tous ceux qui prennent le risque de se voir dénoncés comme complices de l’infâme. Mais pour l’essentiel, la gent masculine se tient à carreau. L’homme occidentalisé n’est pas un porc, mais un repentant. Face à la forêt planétaire de doigts accusateurs, il finit par croire à sa propre culpabilité. « Je me suis mal exprimé », confesse Bruno Lemaire, coupable, non pas de gestes indécents (on a vraiment du mal à l’imaginer), mais de refus de dénoncer.

« J’ai honte pour les hommes », roucoule le chef Yves Camdeborde dans un numéro du Parisien qui figurera un jour dans les annales de la domination féminine, où seize people mâles (dont François Hollande, voir encadré) s’engagent pour la sauvegarde de nos amies les femmes. Ces seize-là, suppose-t-on, n’ont jamais contraint aucune femme, mais ils ne le feront plus. Plus de blagues lourdes, plus de regards insistants, plus d’avances « non désirées ». Plus rien qui puisse mettre une femme mal à l’aise, comme l’expliquera bientôt aux contrevenants le « zéro-six antirelous » (comprenez le numéro de mobile qu’on utilisera comme un leurre antidragueur et au bout duquel le relou se fera sermonner – espérons qu’ils ne choisiront pas une voix trop sexy). À mon humble avis, beaucoup d’histoires d’amour commencent par quelque chose qui peut mettre mal à l’aise, mais passons.

L’inévitable Caroline De Haas ayant semble-t-il échoué à faire reculer le président sur sa réforme du droit du travail, elle a dégainé là où on l’attendait, c’est-à-dire