Cela fait plus de cinquante qu’une guerre des taxis fait rage. Ceux qui pratiquent ce métier souhaitent toujours en écarter les autres, en faisant appel à l’Etat et au législateur, sommés d’ériger des barrières (licences, formations, quotas, normes) pour les protéger. Or, le bon sens et l’intérêt général qu’on peut y trouver au début se transforment inéluctablement en abus de position dominante et en monopole. De temps à autres, ce rapport de force entre la profession (taxis et entreprises comme G7 ou Taxi bleu) et l’Etat est perturbé par la technologie. Ce fut le cas quand les foyers français se sont équipés de téléphones. Le privilège d’attendre les clients à la remise était menacé : on pouvait appeler de chez soi pour commander un taxi.

Face à la menace, les taxis français ont su trouver une oreille attentive auprès du législateur qui, au lieu de créer deux catégories (taxi radio uniquement réservable par téléphone et taxi tout court qu’on peut réserver ou arrêter pendant qu’ils circulent), a réservé tous les privilèges à une seule catégorie d’entre eux. Depuis, les ministres de l’Intérieur ont objectivement contribué à la création d’un quasi-monopole, avec un marché parallèle de licences (dont le prix à Paris et à Nice peut atteindre 350.000 euros). Quand Jacques Attali a proposé en 2007 d’introduire les « taxis radio » en France, les taxis ont vite montré à Nicolas Sarkozy, dès la première année de son mandat, qui aurait le dernier mot. Mais cette victoire a été de courte durée, car ils ont dû faire face à un adversaire bien plus redoutable qu’un président français : le service proposé par une multinationale d’origine américaine : Uber.

Travis Kalanick, le fondateur et Pdg d’Uber, n’a rien inventé. Contrairement à Google ou Facebook, Uber ne s’est pas appuyé sur une innovation technologique mais a fait preuve d’un toupet monstre : Kalanick n’a pas été le premier à avoir l’idée de transformer tous les propriétaires de voitures en chauffeurs de taxi (comme les propriétaires d’appartements, voire les locataires, se sont transformés en hôteliers). En revanche, il a été le premier à faire abstraction d’un petit problème : cette idée est juridiquement hasardeuse. La problématique du transport urbain est d’abord administrative et juridique, et les obstacles au modèle économique et technologique sont mineurs. Kalanick a donc décidé de trancher le nœud gordien au lieu de le dénouer. Et s’il a réussi, ce n’est donc pas grâce à ses ingénieurs et informaticiens mais grâce à son audace, ses avocats et ses lobbyistes…

En France, Uber a pu avancer vite parce que la rigidité des taxis a créé un décalage insupportable entre le réel et la norme dictée par la loi, situation qui s’est traduite par une véritable haine des usagers envers les taxis (on se souvient d’un texte particulièrement virulent sur Facebook qui a eu un énorme succès). Le gouvernement, pourtant impuissant devant eux, s’est néanmoins mis discrètement à leur savonner la planche. Un décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du gouvernement Fillon I a déplacé la direction du tourisme du ministère des Transports vers le ministère des Finances. En 2009, par une modification discrète du Code du Tourisme, la législation des « voitures de grande remise » a été modernisée sous une nouvelle appellation : « voiture de tourisme avec chauffeur ». Le VTC était né. Ce changement, entré en vigueur le 1er janvier 2010, s’est avéré une véritable révolution car il a simplifié l’accès à la profession et l’activité a connu un développement aussi fort que rapide. Hors d’atteinte du ministre de l’Intérieur, le piège à taxis était prêt. L’arrivée d’Uber l’a déclenché. Car si Uber trouvait facilement des passagers potentiels, il lui fallait également des voitures et des chauffeurs pour les conduire à leur destination. Alors certes, UberPop a permis pendant un certain temps de transformer tout un chacun en taxi mais ce sont les VTC, les flottes automobiles de sociétés de VTC, qui ont répondu présent et profité d’Uber pour ne plus avoir de temps mort. Pas de réservation ? On se connecte à Uber et on bosse jusqu’à ce qu’une réservation plus intéressante arrive ! Et quand UberPop a été arrêté pour des raisons juridiques, Uber s’est retrouvé en tête à tête avec les VTC. Pour comprendre l’importance des VTC dans ce jeu, il suffit de rappeler qu’en Israël par exemple où le VTC n’existe presque pas, Uber n’arrive pas à percer car les taxis et le législateur ne lui laissent pas la marge de manœuvre nécessaire.

Pour rendre le problème encore plus compliqué, la mise en relation directe de la demande (passagers souhaitant effectuer un déplacement) et de l’offre (tous ceux techniquement capables de prendre en charge un passager et de l’amener là où il veut), court-circuite les intermédiaires et tôt ou tard les obstacles légaux, donnant naissance à d’autres enfants, notamment BlaBlaCar. Cette dernière utilise les mêmes technologies, mais au service d’une autre grande idée : le partage. Juridiquement, BlaBlaCar marche sur une terre ferme : il ne s’agit pas de faire de n’importe quel automobiliste un taxi mais tout simplement de permettre à quelqu’un qui a le projet d’effectuer un trajet de le partager avec une ou plusieurs autres personnes contre une participation aux frais (essence, péage, usure). Impossible pour le conducteur de gagner de l’argent, l’activité est donc parfaitement légale. Le seul hic : ce modèle n’est applicable que sur des longs trajets. Le Mans-Grenoble oui, Gare du Nord-Tour Eiffel non. Frais trop faibles, transports en communs disponibles et bon marché, trajets rarement connus d’avance : le milieu urbain n’est pas propice au modèle BlaBlaCar, et c’est d’ailleurs pour cette raison précise que BlaBlaCar n’y pas présente… Pourtant, pendant un certain temps, Uber a avancé que son service Pop n’était rien d’autre qu’une sorte de « BlaBla » urbain. Cet argument lui a permis de gagner du temps et de l’argent, mais finalement le couperet est tombé.

Depuis l’été dernier, on pensait le vide juridique entre le statut de VTC et celui des taxis comblé. Pendant quelques années, Uber – mais pas que – avait bénéficié d’un flou artistique. Tout d’abord, la loi du 27 janvier 2014 a défini ainsi le covoiturage : « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun ». Cette formule semble faire clairement la distinction entre d’un côté Uber (et ses concurrents) et de l’autre BlaBlaCar (et ses semblables) en insistant sur le « trajet commun ». Un trajet typique de covoiturage est la rencontre d’une personne ayant à la fois une voiture et un projet de déplacement (point de départ, point d’arrivée, heure de départ et heure d’arrivée) avec une ou plusieurs autres personnes ayant le même projet de déplacement mais pas de moyen de transport. Chez Uber en revanche, le conducteur qui se branche sur l’application n’a pas de projet de déplacement préalable et il se met, avec son véhicule, à la disposition d’autres personnes. En plus, le modèle du covoiturage de BlaBlaCar permet au conducteur de récupérer une partie des frais mais jamais de faire de profits, aussi modestes soient-ils. Ce n’est pas le cas avec les plateformes de type Uber, où la différence de prix par rapport au taxi n’est pas toujours importante (en revanche, chez Uber et consorts la course commence quand le client monte à bord et non pas, comme c’était le cas avec le taxi, quand le chauffeur accepte la course).

La loi de janvier 2014 signe le début de la fin d’UberPop, c’est-à-dire du modèle « particulier à particulier » appliqué au taxi. Uber a pu gagner du temps mais à partir de l’été 2015 la question est tranchée et UberPop n’est plus proposé en France. En revanche, la loi Thévenoud du 1er octobre 2014 a permis de sauver le service Uber VTC en fixant des règles : seuls les taxis peuvent désormais effectuer des maraudes et stationner dans l’attente d’un client. Les VTC (appuyés sur les applications smartphone), eux, seront tenus de rentrer à leur base avant une nouvelle commande. C’est bien évidement un non-sens total. Avec le smartphone géolocalisé, ni la maraude ni la remise ne veulent plus rien dire et « revenir à la base » encore moins. Or, les différents intérêts ont fait perdurer l’ambiguïté. Pour le gouvernement, Uber – UberPop mais aussi ses services appuyés sur le VTC – est un très exceptionnel gisement d’emplois, parmi les plus rares et les plus importants politiquement qui soient : des emplois non qualifiés et plus ou moins immédiatement disponibles. Avec en perspective quelques dizaines de milliers d’emplois de ce type, on comprend pourquoi le pouvoir traîne les pieds. Pour les taxis, les intérêts divergent à court terme : si les privilèges (maraude, remise) sont anéantis par la technologie, les artisans et salariés du secteur les paient toujours et à prix fort. Le prix de la licence et les différentes charges sont calculés dans le cadre d’un modèle économique basé sur une situation de monopole. C’est pourquoi grands et petits du secteur se battent ensemble : les grands pour sauver leur monopole, les petits pour survivre dans les conditions imposées par les grands… mais à plus long terme, cette unité ne tient pas. Uber (et ses concurrents) permet à chaque artisan taxi de travailler seul sans devoir passer par un intermédiaire, qui s’impose grâce à sa capacité de créer un centre d’appel et de renvoyer régulièrement des clients vers le chauffeur. Avant le smartphone géolocalisé, cette fonction intermédiaire coûtait cher. Depuis, c’est très abordable. Le modèle économique de G7/Taxi bleu risque de connaître le même sort que les agences de voyages et les labos photos. L’enjeu est donc maintenant de séparer la majorité des taxis artisans et salariés de la minorité des « gros » du secteur. Cela passe par une compensation, plus exactement le rachat de licences.

Entre temps, un autre cas de figure vient troubler le jeu et démontrer au passage qu’il est illusoire de résister à la révolution technologique incarnée par Uber. Il s’agit de Heetch, une startup française créée en septembre 2013. Pour la jeune firme, la plateforme vise uniquement à mettre en relation particuliers et propriétaires de voitures désirant partager les frais de leur véhicule. Les arguments ne s’arrêtent pas là : grâce à Heetch, les jeunes de banlieues pourraient désormais sortir librement et rentrer à l’heure qu’ils désirent sans se ruiner en taxi ou supporter seul – s’ils sont propriétaire d’une voiture – le coût de leur escapade. Une sorte d’échange de bon procédés « à la BlaBlaCar ». Pour les professionnels, aucun doute possible quant à l’application utilisable de 21h à 6h du matin : c’est un UberPop déguisé !

Du côté de Heetch, le discours est bien huilé. Pour la firme, l’unique leitmotiv est le partage des frais du trajet. Cependant, comment déterminer si un conducteur a comme objectif premier de se rendre d’un point A à un point B ou s’il entend uniquement faire un bénéfice ? Impossible. Mais Heetch de répliquer : si par malheur il venait à l’esprit d’un conducteur de vouloir tirer des bénéfices d’un trajet, tout est prévu : les revenus sont plafonnés à 6000 euros par an et par conducteur. En cas de dépassement, le compte de l’utilisateur est bloqué et une formation professionnalisante est proposée.

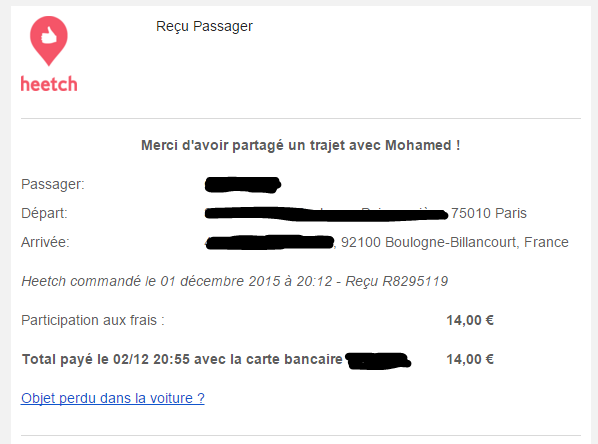

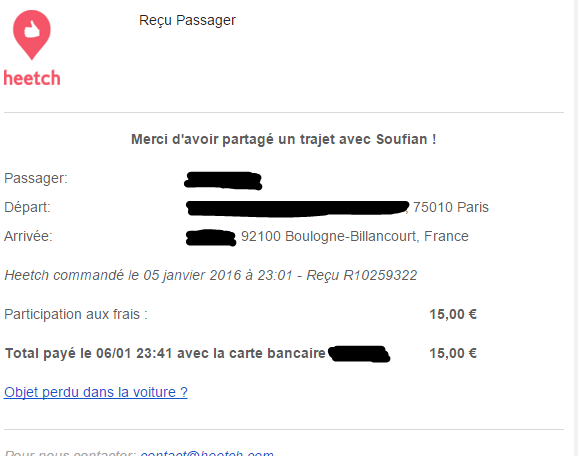

Seulement, après une courte recherche, le chemin vers le partage des frais évoqué par Heetch est plus sinueux qu’il n’y paraît. Exemple : un trajet Heetch Paris-Boulogne coûte environ 13 à 15 euros. Prenons maintenant Mappy. Paris Xe arrondissement-Billancourt : 34 minutes, 17,2 kilomètres, et… 1,75 euros de carburant. Même avec l’usure on est est assez loin du compte et on peut légitimement s’interoger sur la réalité du partage proposé par Heetch. Or, en septembre dernier, le Conseil Constitutionnel, saisi par les avocats d’Uber, avait tranché de manière limpide : les « prestations de transport de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux » sans être ni taxi, ni voiture de transport avec chauffeur (VTC) sont interdites.

« Dès le début, nous souhaitions des trajets entre particuliers », confie Teddy Pellerin, Pdg de Heetch. Unique objectif : « le partage des frais ». Toutefois le dirigeant avoue que le partage de frais n’est qu’une « suggestion » et qu’« aucune tarification n’est imposée », le passager pouvant même de rien donner au chauffeur – dès lors poussé par une générosité honorable. Le nom de l’application même va en ce sens. Heetch, tiré de l’anglais « hitch » et plus particulièrement de « hitch hiking » signifiant « faire du stop ». Admettons qu’il est possible d’effectuer un trajet gratuitement ou contre une participation modique, quid de la notation ? Car après chaque course, passagers et « drivers » s’évaluent respectivement. Barème : une à cinq étoiles. Et autant dire que si vous ne donnez pas un sou à la première course, pas d’étoile. Et sans étoile, pas de chauffeur lors de la prochaine sortie…

Autant d’hypocrisies et de jeux de dupes, qui constituent des indices clairs d’une situation intenable où le hiatus entre la réalité et la loi rend cette dernière ridicule. C’est pourquoi la proposition de créer une caisse spéciale pour indemniser les taxis et remettre ainsi les compteurs à zéro semble encore la meilleure piste de sortie de crise.

*Photo : SIPA.AP21849616_000015.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !