À partir du 19 octobre, La Monnaie de Paris présente une étonnante exposition de Grayson Perry. Si ce père de famille britannique amoureux du kitsch populaire aime se travestir pour déconstruire le mythe de la virilité, son travail figuratif sur la céramique et la tapisserie ne concède rien à l’ère du temps.

Certaines vies sont mises en mouvement par un traumatisme initial qui donne du sens et de l’énergie à toute la suite. C’est ce qui se produit avec Grayson Perry. Enfant, il vit mal le divorce de ses parents et la cohabitation forcée avec un beau-père violent. Ce dernier incarne aux yeux du jeune garçon rêveur une sorte de contre-modèle de virilité archaïque et grossière. Les années se succèdent et il a le temps de réfléchir à la question. Il se trouve des occupations : il lit, il dessine, il s’invente des amis imaginaires, comme son double féminin, ou un doudou ange gardien. Les choses s’enveniment quand le hobby principal de l’adolescent consiste à se travestir. Cette singularité n’est pas le fruit d’une orientation homosexuelle naissante. Elle semble plutôt relever d’une sorte de joie décorative décalée et du besoin de manifester une masculinité différente. Cependant, le beau-père s’en offusque et la mère, effacée, n’intervient pas. Ça tourne mal. Grayson doit quitter le domicile familial et vivre dans des squats.

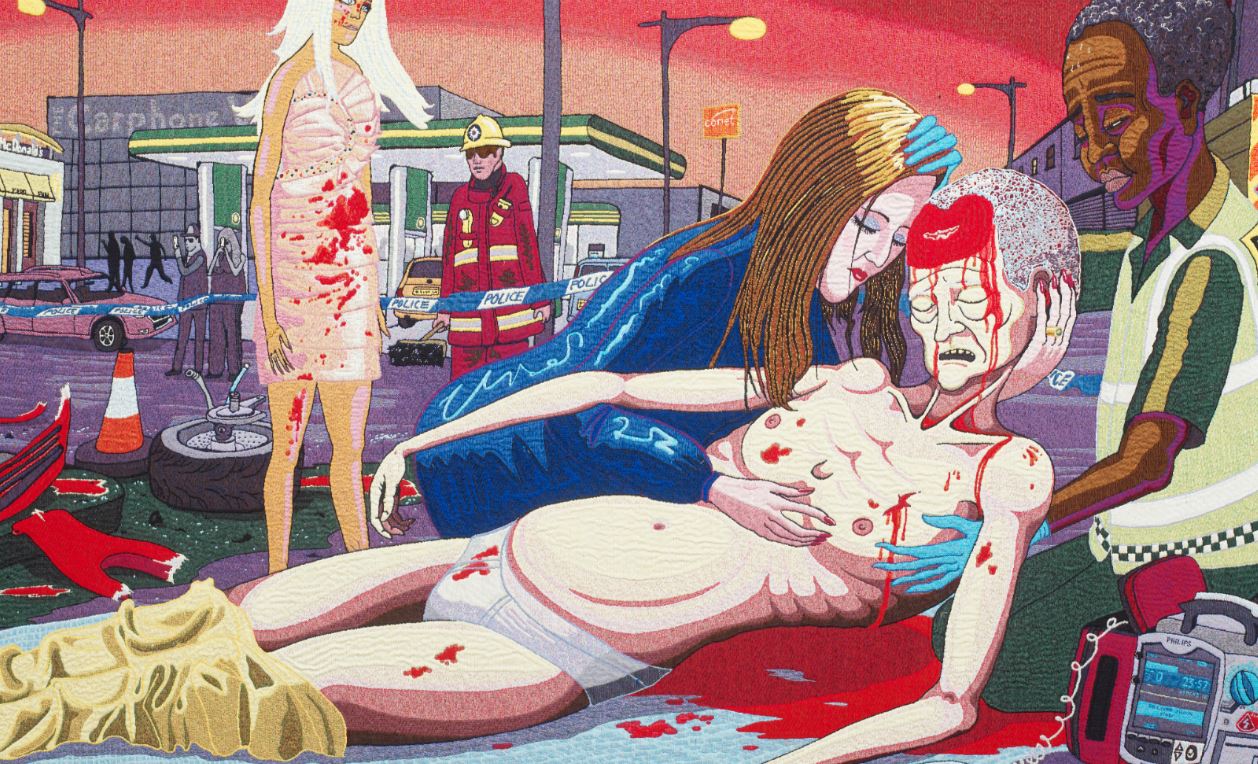

Après l’école des beaux-arts de Portsmouth, son talent s’exerce anonymement dans l’art « outsider », autrement dit l’art brut, un univers populaire d’autodidactes créatifs. Cependant, contrairement à nombre d’adeptes de l’art brut, souvent repliés dans leur monde, Grayson Perry s’intéresse à tout, il rencontre des gens de tous les milieux et développe une vision personnelle de son époque. Il mène des enquêtes, participe à des émissions de radio, produit des reportages et des séries télé, écrit des livres et, surtout, crée à foison des céramiques et des tapisseries, sans oublier la gravure et la sculpture. Sa notoriété grandit de façon exponentielle. À présent, Grayson Perry, quinquagénaire et père de famille, est un honorable professeur et un membre éminent