Au cours d’une conférence de presse donnée à Paris, M. Moscovici, se voyant demander par un journaliste étranger s’il pouvait parler anglais, a accédé avec empressement à cette requête, apparemment fier et ravi de montrer que, oui, il le pouvait. On aurait dit un cadre commercial pendant un entretien d’embauche.

À quelques jours de là, plusieurs journalistes ont protesté contre la Commission de Bruxelles, qui a rendu en anglais son verdict sur la « gouvernance » de la France. C’est d’ailleurs probablement à l’issue d’une traduction par logiciel que nous avons été régalés de « concurrence sous-optimale », d’« efforts additionnels », et autres inénarrables créations verbales…[access capability= »lire_inedits »]

Dans l’intervalle, le philosophe Jean-Claude Milner opinait que le français était en train de devenir une langue morte[1. Le Monde des livres du 24 mai.]. Et moi, pendant ce temps-là, je lisais la Pérégrination de Brendan.

Brendan de Clonfert était un moine irlandais du VIe siècle après J.-C. Il affréta un bateau et partit sur les mers. On pense qu’il est allé jusqu’aux îles Féroé et en Islande. Et sans doute aux Canaries. Ou aux Açores. Ou peut-être aux Antilles. On ne sait pas très bien. Certains même croient qu’il a vu l’Atlantide. Il cherchait à localiser l’Eden et les « îles fortunées ». Il atteignit peut-être le Purgatoire ou l’Enfer : en tout cas il a vu Judas, lié à un récif et éternellement lessivé par la marée.

Cinq ou six siècles après, sa légende courait toujours. Elle fut racontée au début du XIIe siècle par un certain Benoit, dans l’étrange, l’insupportable et grotesque dialecte du nord des Gaules, un latin massacré, déformé, mal parlé, mal écrit, méconnaissable, qui n’était plus du latin, qui était un sabir de péquenots mâtinés de barbares. Benoit employa cette parlure selon le souhait de la reine Aélis d’Angleterre : « Il a consigné par écrit en langue vulgaire (En letre mis et en romanz) ainsi que vous l’avez commandé, l’histoire du bon abbé Brendan. » Ce parler mal foutu, mal cultivé, ce parler d’analphabètes, se mettait à écrire en octosyllabes, et osait dire tout l’inconnu du monde ! Y compris Judas et l’Atlantide !

C’était à peu près la langue de la Chanson de Roland. C’était une langue vivante que, par la suite, Villon, et Montaigne, et Malherbe, et tant d’autres ont modifiée, forgée sans cesse pour lui faire dire du nouveau. Moi je lis cela, aujourd’hui, après une vingtaine de livres publiés, et c’est comme si j’apprenais à parler et à écrire, comme si je recommençais tout… C’est ma patrie, c’est ma demeure. Je sens bien que cela doit « suinter le Français de souche », comme disent Les Inrocks à propos des écrivains qui ne leur plaisent pas. Je n’en ai cure, et d’ailleurs, si je pouvais connaître les lettres arabes ou chinoises, j’en serais fort heureux aussi.

Pour en revenir à nos moutons, contrairement aux apparences, ce qui se joue aujourd’hui n’est pas un combat entre l’anglais et les autres langues. C’est un affrontement entre le froid dialecte véhiculaire d’une supposée rationalité économique et technique et la complexité humaine que contient chaque langue. L’écrivain Camille de Toledo en a remarquablement parlé il y a quelques jours3. « Votre Europe nous ennuie. Elle nous ennuie mortellement. Car il lui manque un esprit. Une vision. Un imaginaire […] L’Europe dans son union n’est que matière et certificat, marché et acronyme. » Et d’attirer l’attention sur « la faute profonde, intellectuelle, que commet celui qui croit pouvoir construire un espace politique sans qu’il existe un espace poétique ». Je ne saurais mieux dire.[/access]

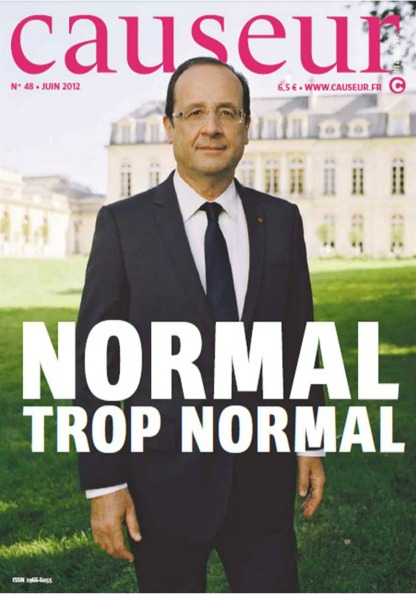

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !