Lors d’une interview, à l’époque de Téléphone, une journaliste avait déclaré à Jean-Louis Aubert qu’il était la tête du groupe. L’entrevue terminée, le chanteur vit Louis Bertignac maugréer dans son coin. Le guitariste fulminait : « Pourquoi tu serais la tête ? On est TOUS la tête ! » Aubert, déstabilisé, tenta une justification : « Pour faire un corps, si je suis la tête, t’es le bras et on a besoin de tout le monde ! » Bertignac tilta : « Le bras, le bras ! Qu’est-ce que j’en ai à foutre d’être le bras ?! » Après cet échange houleux, le musicien encoléré en vint aux mains avec le batteur du groupe et se cassa… le bras. La tournée fut annulée. Pas de bras, pas de chocolat comme on dit aujourd’hui.

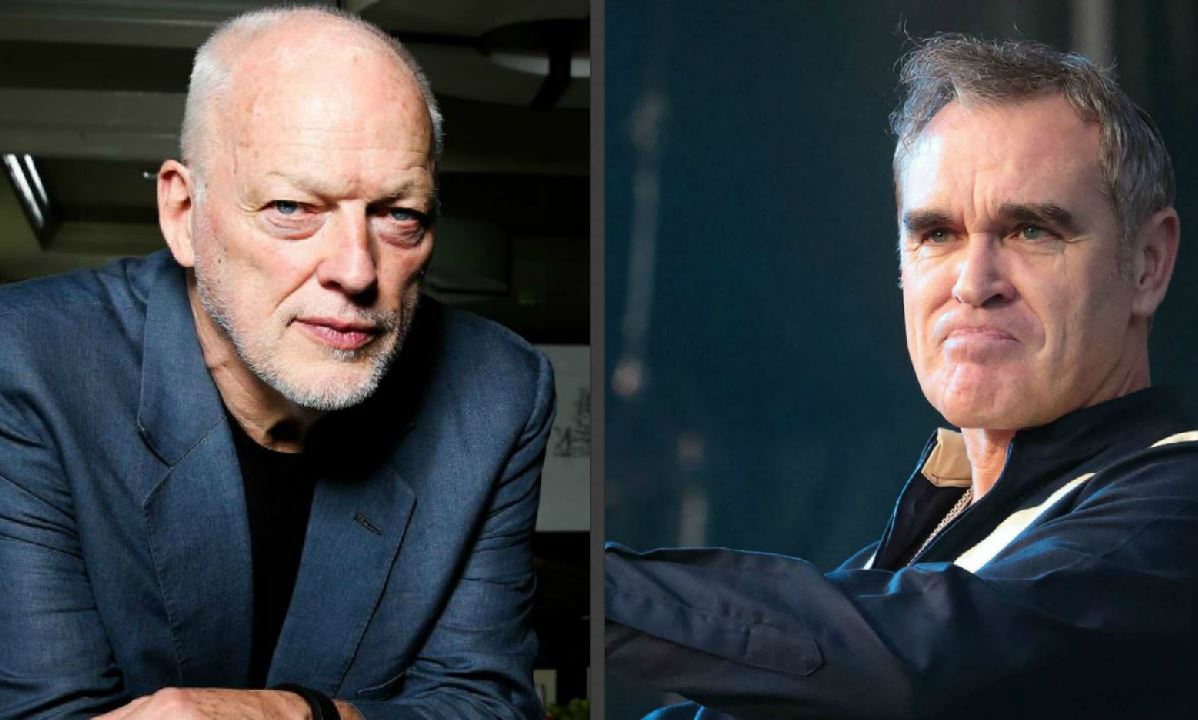

Gilmour les doigts de fée

Toute proportion gardée, pour Pink Floyd, le schéma « corps-tête-bras » pourrait convenir, en partant du postulat que Roger Waters serait la tête. La grosse tête même. Feu Richard Wright figurerait les bras et le batteur, Nick Mason, le cœur. David Gilmour, lui, serait les doigts de fée, avec sa fameuse guitare slide en guise de baguette magique. L’âme revenant à Syd Barrett, bien sûr.

Ainsi donc, le musicien septuagénaire publie un album en public capté à Pompéi, quarante-cinq ans après le mythique Live at Pompeii de Pink Floyd. Et à l’instar des bons vins, force est de constater que les live à Pompéi se bonifient avec le temps.

Mais au fait, faut-il encore présenter David Gilmour ? Oui, à en croire le sticker apposé sur ce nouvel album avec la mention « The voice and guitar of Pink Floyd », et dont la forme et les couleurs renvoient à la mythique pochette de The Dark Side of the Moon – le chef-d’œuvre best-seller de Pink Floyd -, pour que le cachet floydien fasse autorité d’emblée dans les rayons. Comme une promesse aphrodisiaque. Et pour une extase totale, ce retour au pied du Vésuve s’imposait davantage qu’un live at Bobigny, au pied d’une cité volcanique. De quoi réveiller les ardeurs les plus folles des fans du groupe défunt. Mais si un tel objet revêt en 2017 les mêmes saveurs mystiques qu’un live de Keith Richards à Hyde Park ou de Pete Townshend au Royal Albert Hall, il va falloir s’y habituer : l’histoire du rock est un éternel recommencement, aujourd’hui plus que jamais.

Gilmour à écouter au casque

Musicalement, Gilmour et ses musiciens nous gratifient d’envolées stratosphériques limpides tirées de son répertoire solo et du catalogue de sa formation légendaire : le classique « Shine on you crazy diamond » – dont s’est inspiré Dire Straits pour l’intro de « Money for nothing » -, « Faces Of Stone », valse burinée et crépusculaire extraite de son dernier album studio, au piano résonnant avec « Le Messager » de Michel Legrand (générique de Faites entrer l’accusé), « Sorrow », rescapée des années 80 pour un lifting brutal, sans oublier le luminescent et impérial « High Hopes », qui sonna le glas du groupe britannique en 1994.

Malgré le criard « The Great Gig in the Sky » (la faute au mixage), l’objet agit comme une carcasse fumante du Floyd sur laquelle s’épancheront avec une mélancolie toute progressive les nostalgiques d’une époque qui avait les coudées franches.

A écouter au casque pour un plaisir total, à condition de ne pas être allergique aux solos de guitare étirés toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.

The National : romantisme pur

Dans la famille « meilleur compromis entre Joy Division et le point G auditif », je demande The National, groupe « indie » majeur des années 2000. Avec une voix labourant un chant de mélancolie contagieuse, capable de soubresauts furieusement désespérés, et des paroles à l’introspection caverneuse dignes d’un Morrissey, Matt Berninger présente des accents de sincérité rare. Quant à la musique, elle relève à la fois de la noblesse d’âme, une beauté intérieure immanente à la ville d’où est originaire le quintette (Cincinnati, dans l’Ohio) et d’une fragilité humaine éprouvée, capable d’extraire une violence rédemptrice en volées de bois vert naturel. L’aliénation, la saturation ne sont jamais loin, car le romantisme pur prévaut dans les compositions façonnées par The National. Et l’alchimie prodigieuse fonctionne à merveille, sans battage médiatique, sans racolage à buzz. Juste l’élégance de la discrétion et du travail bien fait, ce qui ne les empêche pas de s’être classés avec ce nouvel album N°1 dans six contrées (dont le Royaume-Uni et le Canada) et N°2 au Billboard 200 américain. Ce bouillonnant Sleep Well Beast a également atteint la 2ème place en Belgique, Australie, Danemark, Nouvelle-Zélande et Suède. Comme quoi, les artistes capables de conjuguer spleen Nick Drakien et spleen Baudelairien trouvent encore un écho dans certaines contrées non encore contaminées par les passions tristes.

Mine de rien, avec sept albums au compteur, le groupe est en train de se bâtir une œuvre monumentale, car en révélant l’Amérique dans l’intimité mélancolique des siens, par la voie de la poésie, aux faubourgs du réel, cette musique parle à la chair universelle.

Toute la beauté trouble de ce nouveau disque est contenue dans l’interaction entre la pochette et son livret, source de lumière. Pochette métaphorique pour exprimer une résistance à la nuit, à l’obscurité sociétale, annoncée dans le morceau « The System Only Dreams in Total Darkness » :

Morrissey, de son côté, vient de signer sans conteste la chanson de l’année, « Spent the Day in Bed » (J’ai passé la journée au lit). La boucle est ainsi bouclée pour l’ex-Smiths, puisque son premier album solo contenait le déjà dominical « Everyday is like Sunday » (Tous les jours ressemblent à dimanche). On appréciera goulûment les paroles de « Spent the Day in Bed » (au mémorable final « No bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration ») et son message explicite : le Moz n’est pas resté au lit parce qu’il est malade mais parce que le monde l’est, contaminé notamment par les breaking news aliénantes.

Rire faustien

Le crooner rock aux allures de mafioso sorti de la cuisse de Roy Orbison revient avec sa voix chaude comme un porte-flingue napolitain en mal d’amour et ses compositions Smith(s) et Wesson délicieusement délictueuses. Le nouvel album (Low in High School) étonne, déconcerte hautement, tant Morrissey semble se réinventer à chaque titre, à l’aise dans tous les registres – tango, pop symphonique, ballade piano voix, rock psychédélique, etc. -, comme aux belles heures de ses débuts en solo. L’auditeur navigue ainsi dans un immense disque, où planent les ombres de ses deux œuvres majeures, Viva Hate et Vauxhall and I, en pure surbrillance. Ici, la musique est cuisinée à petit feu, façon sauce tomate italienne à l’ancienne, dans le but d’atteindre ce climax gustatif appelé le gustoso par nos voisins transalpins. Pas étonnant donc si le verso de la pochette arbore fièrement la mention « Recorded in Italy », comme un étendard culturel et identitaire. Celui de l’Ancien Monde peut-être, idée que la pochette du single de « Spent the Day in Bed » – sortie d’un film de Dino Risi -, accrédite. Ultime pied de nez à l’époque, le disque est scindé en deux en son milieu, par un trou d’air intemporel dément, « I Bury the Living », ovni dans lequel Morrissey retrouve ses vingt ans, le rire faustien du final ne trompant pas.

Une journée au lit de Morrissey

A savourer donc, le clip du fameux « Spent the Day in Bed », dans lequel le chanteur implore justement « Time, do as I wish » (Temps, fais ce que je souhaite) :

En terme de manifeste poético-contestataire, on n’échangera pas une journée au lit de Morrissey contre six mois de Nuit debout. « Je m’intéresse à la poésie de la vie et c’est difficile de nos jours. Parce que la vie moderne n’a rien de poétique, rien de bien en fait » (Morrissey).

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !