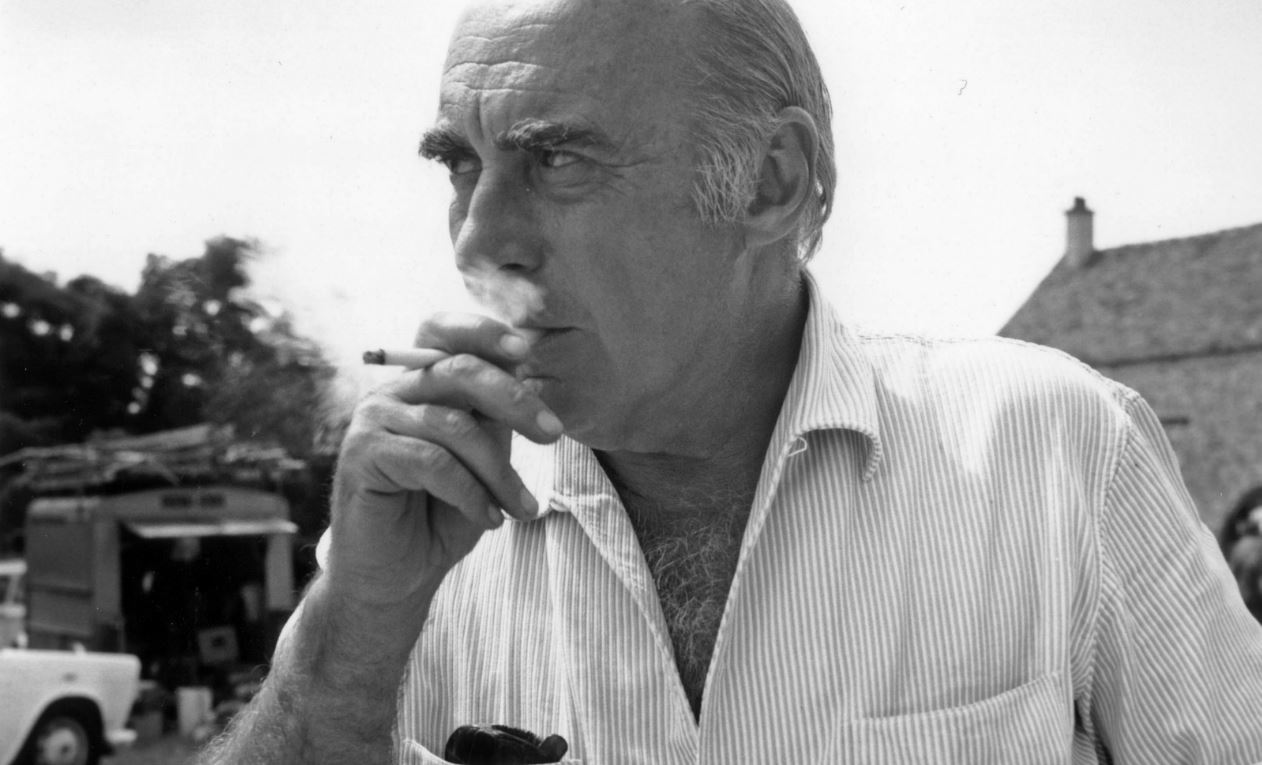

Dans ses articles critiques des années 1960, le jeune François Truffaut fustigeait le cinéma de papa qu’incarnait Gilles Grangier (1911-1996). Proche de Gabin et Audiard, le réalisateur du Cave se rebiffe est pourtant passé à la postérité.

François Truffaut a manifesté dans quelques-uns de ses textes, avec un réel talent de polémiste et une cruauté inutile, un évident mépris à l’endroit d’un certain nombre de cinéastes, qui ne méritaient pas l’indignité où il les rejeta. Parmi ses victimes, Gilles Grangier (1911-1996). Ce dernier demeure, parfois, mal jugé par la critique « honorable », encore gouvernée par la malédiction qui le frappa. Or, le temps a fait justice des sarcasmes truffaldiens : Grangier mérite, lui aussi, sa place dans le grand mouvement qui sut établir et renouveler la fantaisie et la fiction françaises à l’écran dans la seconde moitié du XXe siècle.

La cinéphilie contre le cinéma

Au mois de janvier 1954, un article retentissant paraît dans le n° 31 des Cahiers du cinéma, une revue mensuelle à l’influence grandissante, fondée en 1951 par André Bazin, Léonide Keigel, Jacques Doniol-Valcroze et Joseph-Marie Lo Duca. Autour d’eux, et surtout d’André Bazin, personnage considérable et peu connu, mort prématurément (1918-1958), des jeunes gens énervés, brillants, injustes, contribuent, par leurs écrits, à créer un bouillonnement culturel qui ne sera pas sans conséquence sur le cinéma français, mais aussi international. Ces « Jeunes Turcs » (ainsi que les qualifie Bazin) forment un commando.

L’article en question porte un titre banal : « Une certaine tendance du cinéma français ». L’auteur se nomme François Truffaut (1932-1984). Il s’y exerce au tir à vue sur les metteurs en scène qui incarnent, selon lui, la « qualité française », qu’il exècre. Il fustige tous azimuts : médiocrité d’inspiration, conformisme du « réalisme psychologique » qui baigne leurs productions, exercice presque illégal du métier de metteur en scène. Si ces hommes sont habiles, ils sont définitivement incapables de servir le dieu cinématographe, que Truffaut (et Les Cahiers) vénère, et que seul un artiste-réalisateur a le droit d’invoquer. Il reproche à ses victimes d’abandonner les prérogatives de leur statut.

Truffaut donne les noms bien sûr : Claude Autant-Lara, Jean Delannoy, René Clément, Yves Allégret, Marcel Pagliero, André Cayatte. Il cite également Gilles Grangier, comme on désigne vaguement quelque chose de la pointe de son soulier… Ne commet-il pas alors, une erreur de jugement ? Les Cahiers sont le reflet de la cinéphilie,