Les retombées de la guerre de Gaza en France (31 août)

Élisabeth Levy. Dès les premiers jours de la guerre de Gaza, en juillet, les manifestations françaises de soutien au peuple palestinien sont largement apparues comme des cortèges pro-Hamas. Le 13 juillet, deux synagogues parisiennes ont été attaquées à Paris, quelques jours avant l’incendie d’une pharmacie à Sarcelles. Les juifs ont-ils raison d’avoir peur ?

Alain Finkielkraut. On a qualifié de « poussée de fièvre » la violence antisémite qui s’est déchaînée en France à l’occasion de la guerre de Gaza. La métaphore est trompeuse, car lorsque la fièvre retombe et que les émeutiers reprennent une activité normale, la haine demeure. Deux journalistes de Libération ont eu la judicieuse idée de revenir, quelques semaines après, sur les lieux de la fureur. Et ce que leur ont dit leurs interlocuteurs, calmés, c’est que la France était, comme Israël, une « demicratie » (tout pour les juifs, rien pour les musulmans) et que la situation des Gazaouis entrait en résonance avec l’abandon des banlieues françaises par les pouvoirs publics. Étrange abandon que les 40 milliards d’euros dépensés pour la rénovation des quartiers qui ont acquis le label de « populaires » et qui mobilisent l’attention générale tandis que le vieux peuple, relégué à la périphérie de la périphérie, n’a même pas le droit de nommer son malheur. Encore une fois, les juifs et les autres Français sont la cible des mêmes attaques. Ce qui enchante les progressistes car ils critiquent avec autant d’ardeur l’occupation sioniste que « la France aux relents coloniaux ». Et le jour est proche où le maire d’une ville française, désireux d’expier le passé criminel de son pays et de promouvoir comme il se doit la nouvelle diversité, s’exprimera comme George Galloway, député anglais de la circonscription de Bradford : « Nous ne voulons pas de produits israéliens, nous ne voulons pas des services israéliens, nous ne voulons pas que des universitaires israéliens viennent dans nos universités. Nous ne voulons même pas que des touristes israéliens entrent à Bradford. » Bradford, concluait-il, doit être une « Israel free zone ».[access capability= »lire_inedits »]

Cette version sioniste du « judenrein » est hélas promise à un bel avenir, mais elle ne met pas pour autant Israël au-dessus de tout soupçon. Cet État ne pouvait laisser sans réponse les roquettes et les missiles du Hamas qui désignent tous ses habitants comme des occupants, mais il a eu le grand tort d’annexer quatre cents hectares en Cisjordanie pour apaiser une extrême droite insatisfaite de l’issue mitigée de la guerre. L’opération « Bordure protectrice » dirigée contre le Hamas aurait dû s’accompagner d’une politique de soutien à l’Autorité palestinienne. Il fallait tirer profit de l’opposition à l’islamisme radical qui se développe aujourd’hui dans le monde arabo-musulman. Si les gouvernements israéliens s’interdisent de combiner l’intransigeance et l’ouverture, ce n’est pas seulement parce qu’ils ont peur de voir, un jour ou l’autre, les islamistes prendre le pouvoir dans un État palestinien, c’est parce que ce pays hyper-démocratique n’a pas de politique étrangère. Les coalitions survivent au prix de la perpétuation du statu quo. La crainte d’un affrontement avec les colons paralyse toute initiative, et Israël se dirige ainsi vers la dissolution du sionisme au profit de la guerre des communautés dans un État binational.

Le cas de Thomas Thévenoud (14 septembre)

Le secrétaire d’État Thomas Thévenoud, lyncheur d’hier, est devenu le lynché d’aujourd’hui. Après sa démission du gouvernement en raison de ses retards d’impôt, le voilà lynché en place publique.

Un croisé de la transparence vient, à peine nommé, de perdre son maroquin ministériel parce qu’en oubliant de remplir ses déclarations de revenus et de payer son loyer il s’exemptait lui-même des règles dont il réclamait l’application rigoureuse. Fallait-il pour autant déclarer solennellement que sa voix ne serait pas comptabilisée si d’aventure il allait au Palais-Bourbon voter la confiance ?

Voyant ainsi la vertu s’étaler pour dissimuler l’impuissance, j’aurais aimé trouver du réconfort dans la nostalgie du passé et dans la perspective du retour de la droite aux affaires. Mais j’ai lu Au cœur du volcan, le livre de Maxime Tandonnet, qui a été conseiller pour la sécurité au cabinet du président de la République de 2007 à 2011. Et, page 171, j’ai découvert le compte-rendu du séminaire gouvernemental destiné à finaliser le grand débat sur l’identité nationale. Le voici :

« Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture : “Il faut jouer sur l’affectif. J’ai retrouvé une chanson de Charles Trenet qui pourrait nous être utile : Douce France…”

Xavier Darcos : “Dommage que tu nous la chantes pas.”

Les ministres se mettent alors à le supplier : “Chante, chante !” Sur un ton lyrique, déclamatoire, comme au théâtre, le ministre de la Culture déploie ses ailes : “Mettons résolument l’accent sur l’apport de l’u-ni-ver-sel à la création française. Léonard de Vinci ! Michel-Ange ! Chagall ! Picasso ! Beethoven ! Mozart ! Schubert ! Cervantès ! Shakespeare ! Tolstoï ! Combien de prix Nobel devons-nous à l’apport de l’extérieur ? Songeons à Julien Green. Mais aussi à Jacques Brel qui était belge, comme Annie Cordy !”

Les ministres : “Chante ! Chante !”

Frédéric Mitterrand : “Tout cela compte. Pas plus, mais pas moins que La Marseillaise !”

Les ministres : “Chante ! Chante !”

Frédéric Mitterrand : “Oui, il faut introduire cette idée ! Rappeler tout ce que notre pays doit à l’u-ni-ver-sel ! Édith Piaf, proclame-t-il, c’est la France ! Or son père était kabyle !”

Les ministres : “Chante ! Chante !”

Fadela Amara, dans un invraisemblable brouhaha : “Oui ! Qui le sait que son père était kabyle ?”

(…)

Fadela Amara : “J’insiste sur le problème récurrent du lien entre la police et les jeunes des quartiers qui n’ont aucun sentiment d’appartenance à la nation. Je ne parle pas seulement de ‘Mohammed’ mais tout autant du ‘petit Benoît’.”

Benoist Apparu, secrétaire d’État au logement : “Quoi ? Qu’est-ce que j’ai fait encore ?”

La salle explose de rire.

Fadela Amara : “L’identité nationale se fera avec tout le monde, sans exclure. Frédéric (Mitterrand) a raison. Il faut aussi parler du raï, mettre l’accent sur les grandes vagues d’immigration qui ont forgé la France.”

(…)

Eric Woerth : “Dans les traits constitutifs de l’identité nationale, n’oublions pas la persistance de nos déficits publics !”

L’hilarité du comité ministériel s’amplifie.

Bernard Kouchner, sentencieux, solennel : “La tournure prise par le débat sur l’identité nationale me semble tournée vers le passé, un état d’esprit défensif. Parlons ‘d’identification’ plutôt que d’identité, insistons sur les valeurs nouvelles. Fadela ! c’est très justement que tu as parlé du rap…”

Les ministres, dans un tonnerre d’exclamations et d’éclats de rire : “Du raï, du raï ! Pas du rap, du raï !”

Bernard Kouchner, vexé : “Bon…, c’est pareil ! (Non, non ! font ses collègues.) Il faut réfléchir à l’identité nationale sous l’angle de ce que nous voulons proposer aux autres, et avant tout, l’Europe. L’identité nationale ne vaut que dans le regard des autres. Donnons une vision dynamique de ce que représente, pour nous, l’Europe !”

Christian Blanc, secrétaire d’État chargé du Grand Paris, ironique : “Plus on avance dans la discussion, et plus c’est intelligent !”

Une nouvelle crise d’hystérie secoue la salle.

Christian Blanc : “Notre dernière grande fierté : la victoire en Coupe du monde de football en 1998…”

Les ministres : “Aaaaaaah !…”

Christian Blanc : “On ne sait pas valoriser ce que nous sommes et nos réussites, par exemple les prix Nobel de mathématiques.”

Le Premier ministre : “Une seule remarque, il n’y a pas de prix Nobel de mathématiques…”

Christian Blanc : “Non, je sais, j’ai dit la médaille Fields, pas le prix Nobel…”

Les ministres : “Non, non, tu as bien dit le prix Nobel…”

(…)

Nadine Morano, ministre de la famille : “Ne pourrait-on prévoir une cérémonie solennelle de remise de la première carte d’électeur ? Pour reprendre l’intervention de Frédéric, je voudrais rajouter My Way de Claude François à Douce France de Charles Trenet, comme symboles de notre identité nationale.”

Frédéric Mitterrand : “Il faut aussi rappeler qu’être français, ce n’est pas forcément parler français. La France, ce n’est pas la langue française. Le monde entier connaît la France à travers les mots de French Doctors. De même, nous avons oublié de parler de la télévision, et de la contribution de l’émission Star Academy à notre identité.” »

Cette scène surpasse en drôlerie tout ce que peuvent imaginer les amuseurs professionnels. Et si je la cite in extenso, c’est parce qu’elle lève le voile sur le mystère de la politique. Derrière la scène, nulle machination ne se trame. Dans la coulisse, il n’y a rien. Le masque des éléments de langage dissimule le néant des pensées profondes. On attendait la vilénie des combines cyniques, ou du fascisme débridé. Au lieu de cela, à droite comme à gauche, on trouve le vide. Et c’est la pire des mauvaises nouvelles qui pouvait nous arriver.

La conférence de presse présidentielle (21 septembre)

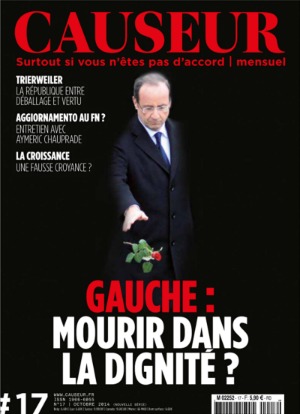

Je me trouvais à l’Élysée lors de la conférence de presse de François Hollande, et j’ai notamment appris qu’être président, « c’est pas facile… ». Je vous poserai la question rituelle que l’on pose aux journalistes : comment avez-vous trouvé le président ?

Quand un président de la République donne une conférence de presse, sa prestation est regardée à la loupe. A-t-il été terne ou brillant ? Offensif ou plaintif ? En l’occurrence, les commentaires sont plutôt sévères pour François Hollande. Et les meilleurs exégètes n’ont pas manqué de comparer la glorieuse anaphore d’hier au « c’est pas facile » piteux d’aujourd’hui. Mais il en va du dialogue comme du tennis. La qualité de votre jeu dépend de celle de votre partenaire. Or, le 17 septembre 2014, les journalistes n’ont pas été bons. Tout à leur volonté de transparence et de purification de la classe politique, ils ont oublié la politique elle-même. Et, par exemple, le scandale que constitue la suppression des bourses au mérite à l’Université. Qu’est-ce que la République en effet ? C’est l’ouverture des carrières aux talents. Mais les porte-parole de la démocratie radicale que sont aujourd’hui les sociologues ne se résignent pas au partage inégal de la pensée entre les hommes. L’intelligence, disent-ils, n’est pas un mérite mais un don, c’est-à-dire une sorte de piston intérieur. Et n’y a-t-il pas d’autres mérites que les bons résultats scolaires ? La camaraderie, la drôlerie, la virtuosité dans le maniement des technologies nouvelles… Et puis, il faut penser à ceux qui n’ont pas de livres chez eux et qui grandissent dans des familles monoparentales. On remplace donc le critère du mérite par celui de l’origine sociale, et les élèves issus de milieux modestes sont conviés, avec les meilleures intentions, à cultiver leurs griefs plutôt qu’à développer l’amour de la culture et à réclamer, dès leur plus jeune âge, des dédommagements plutôt que de faire des efforts.

L’autre question qui n’a pas été posée porte sur la ferme dite des « mille vaches » installée à Drucat, dans la Somme. Ferme est d’ailleurs un mot mensonger. Il s’agit d’une usine à lait de deux cent trente mètres de long, aux allures d’aérogare, selon Laure Girard, journaliste du Monde. Les vaches vivent dans des logettes séparées par des barrières vertes – délicate attention, sans doute, pour des bêtes qui ne verront jamais un brin d’herbe. Trois fois par jour, elles vont dans un autre bâtiment pour la traite. Cette prétendue ferme est en rupture complète avec le modèle français d’élevage familial. Je ne vois pas d’événement plus considérable que la mainmise absolue de l’industrie sur l’agriculture. Pourquoi la politique, qui est souci du monde, ne s’en soucie-t-elle pas ? Pourquoi n’y a-t-il pas un journaliste, pas un responsable, pour vouloir entraver la marche des choses vers l’annulation des bêtes ? Parce que celles-ci ont déjà disparu. Dès 1948, Claudel écrivait : « Maintenant, une vache est un laboratoire vivant, qu’on nourrit par un bout et qu’on trait, à l’électricité, par l’autre. Sont-ce encore des animaux, des créatures de Dieu, des frères et sœurs de l’Homme, des significations de la Sagesse divine que l’on doit traiter avec respect ? Qu’a-t-on fait de ces pauvres serviteurs ? L’Homme les a cruellement licenciés. Il n’y a plus de lien entre eux et nous. Et ceux qu’il a gardés, il leur a enlevé l’âme. Ce sont des machines, il a abaissé la brute au-dessous d’elle-même. Et voilà la Cinquième Plaie : Tous les animaux sont morts, il n’y en a plus avec l’Homme. »

Je demande aux libres penseurs que ce vocabulaire chrétien fait sourire de relire Michelet, Victor Hugo, Clemenceau, tous les grands républicains du xixe siècle. Et surtout, je les adjure de « podcaster », comme on dit, le documentaire de Frédéric Mergey sur l’élevage intensif, c’est-à-dire concentrationnaire. Toutes les images sont insoutenables, sauf celle-ci, miraculeuse : un paysan français qui refuse de se plier au critère de la rentabilité contemporaine sort les vaches de l’étable quand reviennent les beaux jours. Ces bêtes sont folles d’impatience. Et quand elles entrent dans le pré, elles gambadent avec la légèreté aérienne des grosses dames de Picasso. Ces animaux, qu’on a l’habitude de voir immobiles, suivant « de leurs yeux languissants et superbes le songe intérieur qu’ils n’achèvent jamais », sont soudain saisis d’une excitation enfantine : c’est la danse des vaches, et le paysan confie en les regardant qu’il gagne peut-être moins d’argent mais qu’un spectacle comme celui-ci n’a pas de prix. C’est un grand malheur pour la cité, pour la terre et pour le monde que cette voix-là ne se fasse pas entendre.[/access]

*Photo: CHAMUSSY/SIPA.00636142_000008

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !