Le directeur général de l’IFOP estime que les Français veulent travailler mais que le travail n’occupe plus une place centrale dans leur vie. Cependant, il existe encore une forme de sacralisation de la valeur travail, aussi voient-ils d’un mauvais œil les inactifs vivant du RSA.

Causeur. La retraite semble être l’un des rares sujets susceptibles de faire descendre beaucoup de Français dans la rue. Sommes-nous devenus des feignasses ?

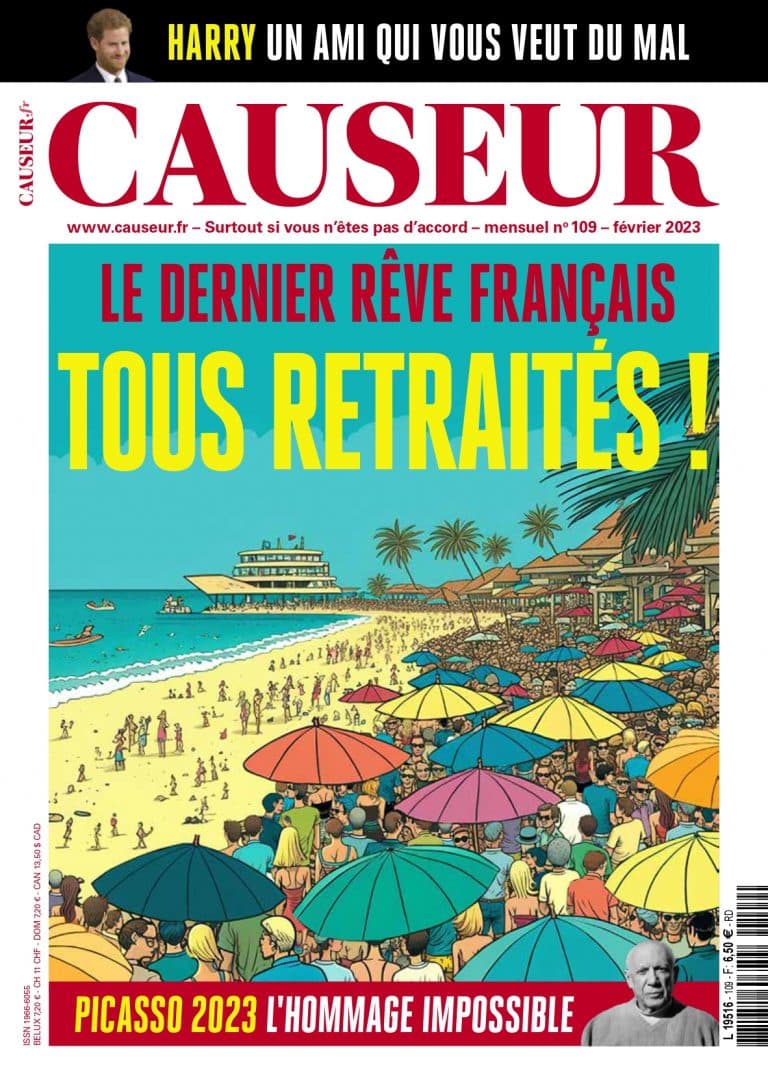

Frédéric Dabi. Non, cela ne signifie pas ça. Si la question de la retraite et de l’équilibre du système occupe depuis si longtemps l’espace politico-médiatique, c’est que, depuis plusieurs années, on a connu plusieurs réformes et que chacune a été présentée comme la « der des ders », celle après laquelle on pourrait être tranquilles. Or, à chaque fois, le sujet ressurgit. Au niveau intime et individuel, je suis comme vous frappé par le fait que cette question préoccupe tout le monde : les générations intermédiaires, mais aussi les jeunes. Cela s’explique par l’allongement de l’espérance de vie. Sous Giscard, quand on avait la retraite à 65 ans, l’espérance de vie était d’à peine 72 ans chez les femmes et de 68 ans chez les hommes. Autrement dit, on mourait assez vite après la vie active. Aujourd’hui, la retraite est rêvée comme un eldorado, une nouvelle vie et, pour beaucoup de gens, la fin des problèmes. Or, ça ne se passe pas comme cela. Dans la vraie vie, en particulier pour la génération 50-64 ans qui vote le plus pour le RN, la retraite ne s’annonce pas comme la belle vie, mais comme la continuation des problèmes en pire.

N’empêche, on a le sentiment que les gens veulent de moins en moins travailler…

Vous vous trompez. Ce qui est clair, c’est que le travail a perdu sa centralité. Avant, avec l’espoir d’ascension sociale, le travail était déterminant dans l’inscription dans la société. Aujourd’hui, il coexiste avec d’autres aspirations, notamment les loisirs. En 1990, sous la gauche, pour 92 % des Français, le travail était « important » dans leur vie et pour 60 %, « très important ». Aujourd’hui, on a encore 86 % des sondés qui le jugent « important », mais seulement 24 % le qualifient de « très important ». Les gens ne veulent plus se sacrifier pour le travail. Cependant, comme le montre le sondage que nous avons réalisé pour Marianne [1], les jeunes sont plus Fabien Roussel que Sandrine Rousseau, plus « gauche du travail » que « gauche des allocs ».

Cette nouvelle conception du travail serait légitime si les gens acceptaient l’idée qu’en travaillant moins, ils gagneront moins. Mais ils ne visent pas la sobriété heureuse, ils ont les mêmes exigences sur leur niveau de vie. Certes, les salaires ne sont pas satisfaisants, mais il y a quand même un rapport contestable à l’assistanat