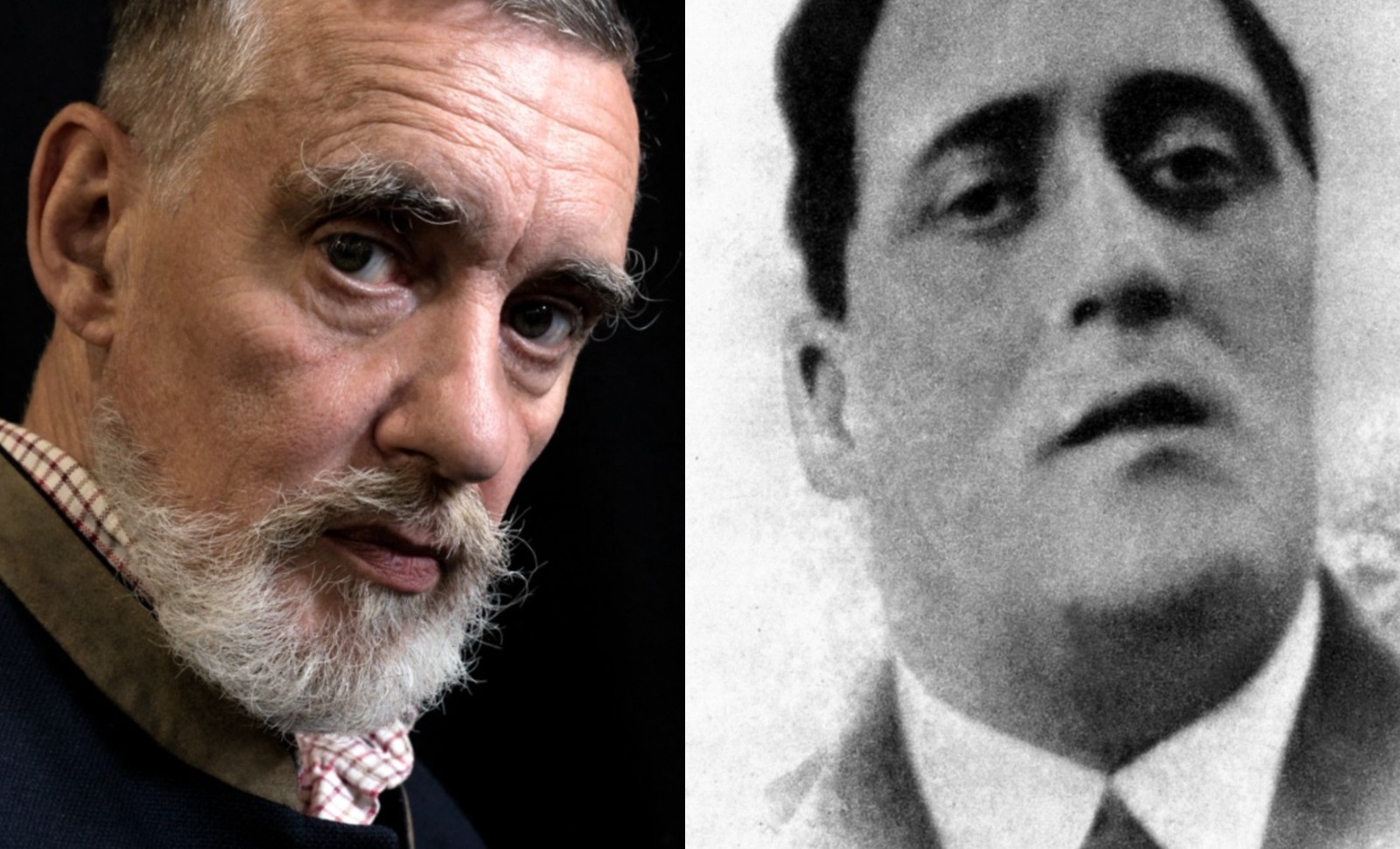

Dans Ma vie avec Apollinaire, le nouvel académicien oppose au chromo qui fait du poète un luron génial et mélancolique une palette plus intérieure et plus sombre. Il n’érige pas une stèle, il acquitte une dette.

C’est un tombeau – au sens de du Bellay.

On sait qu’Apollinaire est le plus grand poète du xxe siècle et qu’après lui, comme après Racine dans un autre temps, le jeu moisit – Breton ? Aragon ? Char ?… pitié ! Et qu’il fut emporté par la grippe espagnole en 1918 à l’âge de 38 ans. Et que du surréalisme – il inventa le mot – et que des Fauves et des Cubistes, il a été le héraut – le divin ménestrel.

Car avec lui, tout est préface, tout est songe.

Le premier, Apollinaire a troqué les odes au rossignol contre un hymne à l’aéroplane et pulvérisé le vitrail du symbolisme – adieu cierges, lunes, orchidées, poisons, pâmoisons, rimes sottes !

Quand Mallarmé s’épuise à dessiner des anges ou des cygnes dans sa tour d’ivoire, Apollinaire s’enivre des « fièvres futures ». Il crache joyeusement sur la Belle Époque et ses accordéons rances, préférant l’électricité, les tramways, les paquebots, et Derain, et Matisse, tout en saluant le doux frou-frou des obus et les cheveux verts de la Lorelei.

On sait cela.

Et que le paradis est un jardin, l’enfance, un pré, et l’amour, une chanson triste. Et la guerre, un bal ?… Car Guillaume est d’abord