Comment ne pas être, pour l’essentiel, en accord avec l’analyse d’Alain Finkielkraut ? Je suis bien forcé d’admettre, comme militant communiste et ex-professeur en ZEP pendant vingt ans, que la question sociale ne peut plus, à elle seule, expliquer la sécession de fait de certains quartiers où, comme l’a montré Gilles Kepel, l’islam devient le pivot d’une nouvelle vie sociale qui se construit aux marges de la République.

Je l’avoue, je ne suis plus aussi certain que naguère qu’une École refondée, un retour au plein-emploi, un salaire minimum digne de ce non et une volonté politique claire de lutter contre les discriminations à l’embauche ou au logement suffiraient à faire revivre le « vivre-ensemble ». La crise dure depuis si longtemps, elle a tellement bouleversé les mentalités que les faits culturels ont désormais pris leur autonomie. À l’arrivée, la survalorisation de l’appartenance ethnico-religieuse rend toute adhésion à une citoyenneté d’autant plus problématique que la fin du service militaire et la sectorisation de plus en plus implacable de l’École ont fait disparaître les derniers endroits où, tant bien que mal, on vivait encore ensemble, fût-ce pour quelques mois ou années.

J’aimerais pourtant faire part de quelques objections et interrogations nées de la réflexion d’Alain Finkielkraut.

Dans son cours inaugural, pour mieux exposer la nature de la situation dans laquelle nous nous trouvons, il définit le changement ou plutôt les métamorphoses du changement. Ce n’est plus le changement célébré par la foi gauchiste et l’illusion lyrique de sa jeunesse, mais « un changement d’une autre nature » qui « a eu lieu sans nous. » Ce n’est plus « ce que nous faisons, mais ce qui nous arrive ». Encore une fois, il est difficile de récuser ce constat : les bouleversements de la société depuis quarante ans ne doivent pas grand-chose au gauchisme, ni même, et pour cause, à la gauche de gouvernement. Ce changement, dont nous ne serions pas les acteurs, évoque pour moi l’image du Marteau sans maître, de René Char.

Pour autant, j’ai du mal à croire qu’il soit impossible d’identifier les causes, voire de désigner les responsables, de ce quelque chose « qui nous arrive ». Car enfin, à lire Alain Finkielkraut, on finirait presque par croire qu’il s’agit d’un phénomène naturel et non un d’un processus historique.

De plus, si ce changement a quelque chose à voir avec « l’ampleur du phénomène migratoire et la révolution des moyens de communication », ces deux phénomènes ne le résument ni ne l’expliquent totalement. Ils sont des symptômes parmi d’autres. Dès 1973, Michel Clouscard pressentait, dans Néo-fascisme et idéologie du désir, que ce changement était la conséquence logique de la « pensée 68 » et du deleuzisme : l’hybridation réussie entre libéralisme économique et sensibilité libertaire est peut-être l’événement majeur des cinquante dernières années. « Il est interdit d’interdire » : ce slogan dont on observe les ravages qu’il a causés au vivre-ensemble est bien la traduction sociétale de la « concurrence libre et non faussée » chère aux eurocrates.[access capability= »lire_inedits »]

Alain Finkielkraut situe le commencement de la fin à Creil, en 1989, au moment où la question du voile fait irruption à l’École. C’est à cette occasion, deux ans avant Maastricht, que, pour la première fois, le clivage droite/gauche s’efface au profit de l’opposition entre républicains et libéraux. Six ans plus tôt, en 1983, la « Marche des Beurs pour l’égalité », organisée en réponse, déjà, à des émeutes urbaines dans la banlieue de Lyon, réclamait plus d’intégration, voire d’assimilation, sans la moindre connotation religieuse. Que s’est-il passé entre ces deux dates pour que la demande d’égalité se mue en revendication d’identité ? On peut au moins constater que ces six années sont précisément celles de la fameuse « parenthèse » libérale – qui ne s’est pas refermée depuis. Alors, je ne sais pas si cela explique tout, mais je suis convaincu que, quand on résiste au monde tel qu’il va par le repli identitaire plutôt que par la lutte sociale, il y a un problème. Et ce problème, c’est que le Politique ne fait plus ou pas assez son boulot.

Déplorant la mutation de la laïcité républicaine en laïcité libérale, Alain Finkielkraut semble l’imputer, au-delà des circonstances particulières qui ont placé l’islam en première ligne, à une irréductible singularité de cette religion qui la rendrait, en quelque sorte, ontologiquement incapable de s’adapter à la République. Pour ma part, je persiste à penser que, dans le cadre français, l’islam est une religion comme les autres, qui pose aujourd’hui les problèmes que posait le catholicisme hier. Lutter contre ses dérives et contre ses prétentions à investir l’espace public est une nécessité impérieuse autant que l’était hier le combat contre les velléités « temporelles » du catholicisme. On oublie un peu vite que jusqu’à la loi de 1905 – et même dans les années qui suivirent son adoption – la religion fut l’enjeu d’une quasi-guerre civile, largement aussi inquiétante que la situation de nos banlieues. Je n’en démordrai pas : comme le dit très justement Finkielkraut, notre tâche consiste toujours à faire prévaloir le « primat de la subjectivité » et le « principe d’autodétermination » de la conscience face à l’ « hétéronomie » que voudrait imposer le religieux. Quel que soit le nom qu’il prend et le visage qu’il affiche – ou, en l’occurrence qu’il masque.

Reste à savoir ce qui peut être tenté pour sauver ce qui reste à l’être. Outre sa très belle méditation sur la galanterie française à laquelle je ne peux que souscrire, Alain Finkielkraut ouvre deux pistes : l’identité et l’aidos.

À la différence de nombre de mes amis et camarades de gauche, je ne trouve pas choquant en soi que l’on cherche à définir ou à redéfinir notre identité commune, c’est-à-dire ce qui fait de nous un « Nous ». Et ce n’est pas à Finkielkraut qu’on rappellera les ravages causés par les pathologies de l’identité. Peut-on pour autant renvoyer dos à dos, comme il semble le faire, l’espérance jacobine d’un homme nouveau et la conception ethnico-romantique de Joseph de Maistre ou de Maurice Barrès ? Je me refuse pour ma part à accuser la Révolution française de « déni d’identité » quand elle inventa l’identité républicaine dont nous déplorons aujourd’hui la dissolution dans la sous-culture planétaire. Articulant national et mondial, particulier et universel, cette identité républicaine nous a permis d’accueillir sans nous trahir, d’intégrer sans nous renier. « L’identité est un lien fragile entre les vivants et les morts », remarque justement Finkielkraut. Comme le pensaient les hommes de 1789, elle est aussi un lien entre les vivants et les vivants. C’est seulement en redonnant vie à cette certaine idée de l’identité qu’on restaurera le « vivre-ensemble ».

Reste l’aidos, cette restriction de l’estime de soi qui permet de vivre avec l’autre, et dont les enseignants, confrontés à des monades ne connaissant que leurs désirs, peuvent constater la disparition. Oui, il y a urgence. Mais pas seulement pour les élèves. Grands patrons et autres traders gagneraient à faire preuve de cette restriction de l’estime de soi qui, depuis quelques décennies, n’est pas leur caractéristique principale. Au demeurant, Alain Finkielkraut ne dit pas autre chose quand il s’interroge sur le destin des « dreyfusards » d’aujourd’hui, ceux qui se dressent inlassablement contre tous les renoncements qui nous ont conduits là où nous sommes : « Qui nous dit que, dans un contexte de crise économique, de désindustrialisation massive, de chômage chronique, de circulation affolante des marchandises, des capitaux et des personnes, les héritiers du dreyfusisme ne seront pas violemment balayés ? » Finalement, je me demande si Alain Finkielkraut n’est pas de gauche.[/access]

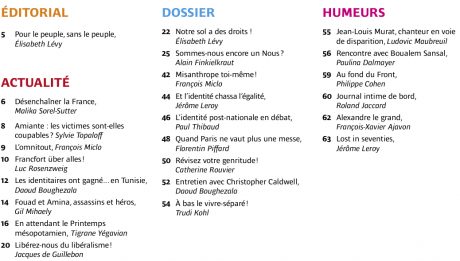

Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.

Pour acheter ce numéro, cliquez ici.

Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !