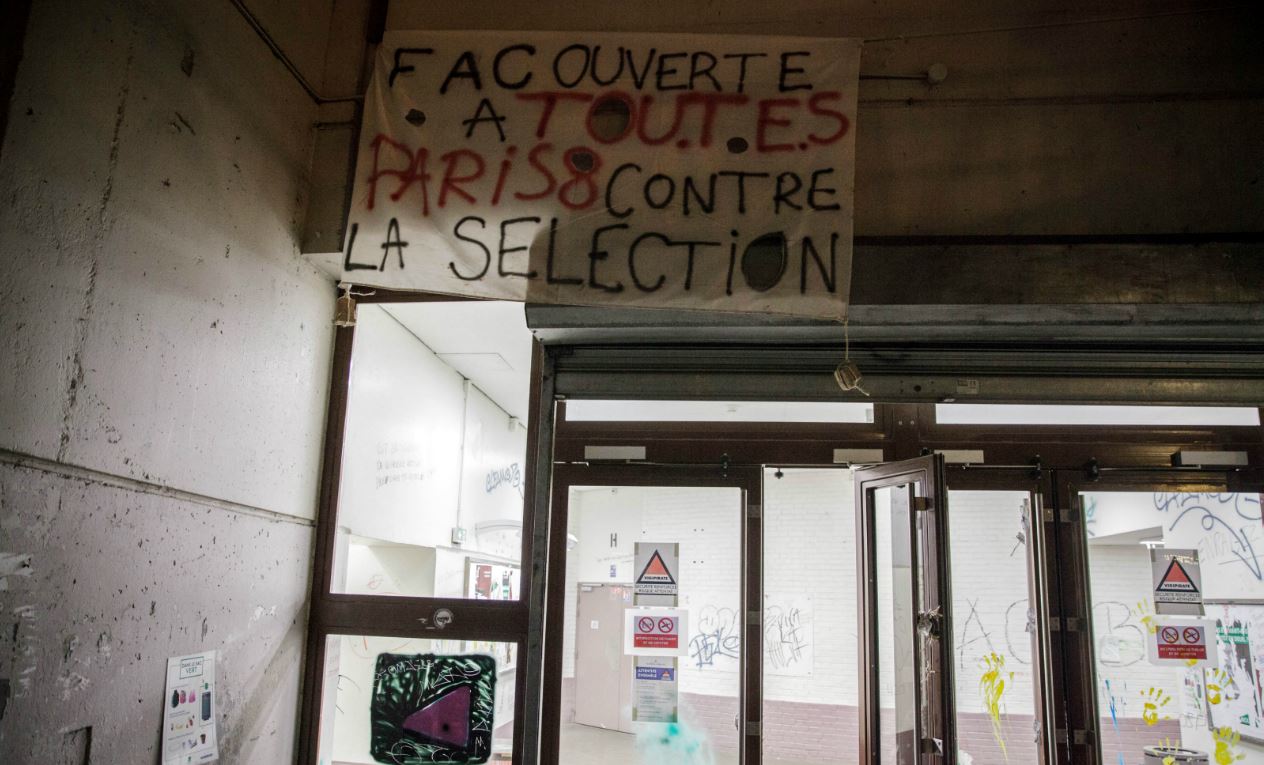

Avec la complicité passive du gouvernement, de plus en plus de centres universitaires adoptent l’écriture inclusive. A rebours du sens commun, cette novlangue égalitariste déconstruit l’idée même de sexe par tous les moyens grammaticaux.

À en croire certains féministes, voilà fort longtemps que la forme « inclusive » ferait partie de notre registre langagier. Pour preuve, le général de Gaulle lui-même, dans ses adresses à la nation, aurait maintes fois fait usage de la « double flexion » (c’est-à-dire de la juxtaposition systématique du féminin et du masculin des mots déclinables en genre) – depuis lors politiquement consacrée : « Françaises, Français ». Peu leur chaut que la formule ait valeur particulière de vocatif, les subtilités de la grammaire attendront tant que l’objectif politique est agréablement servi.

Cachez ces mots que nous ne saurions voir

L’écriture « inclusive » ou « épicène » n’est pas réductible au recours au point milieu, qui agite le Landerneau médiatique et militant depuis quelques années. Elle a prétention à réformer le français plus amplement ; déjà en était-il question lorsque le ministre des Droits des Femmes de François Mitterrand confiait à Benoîte Groult, en 1984, la présidence de la commission de terminologie relative à la féminisation des noms de fonctions et de métiers, dont les promoteurs de l’usage des « autrice », « professeuse » et « cheffe » se déclarent aujourd’hui les héritiers.

Près de trois décennies plus tard, fort de la bienveillance de la mandature socialiste d’alors, le Haut Conseil pour l’égalité publiait en 2016 son Guide pour une communication publique