Je fais souvent ce cauchemar étrange et pénétrant d’un monde sans bibliothèques. Cela me semble être le comble du malheur. La dystopie que je trouve la plus effrayante n’est pas l’horreur panoptique de 1984, le totalitarisme eugéniste de Brave new world ou la transparence obligatoire de Nous autres de Zamiatine : c’est Fahrenheit 451 de Bradbury. Un monde où des pompiers pyromanes traquent les derniers lecteurs, brûlent leurs livres, un monde où des résistants ont appris par cœur les chef-d’œuvres de la littérature universelle dans le vague espoir de les transmettre à d’autres et de ne pas, en se faisant abattre par la police, faire disparaître par la même occasion L’Odyssée ou Le voyage au bout de la nuit.

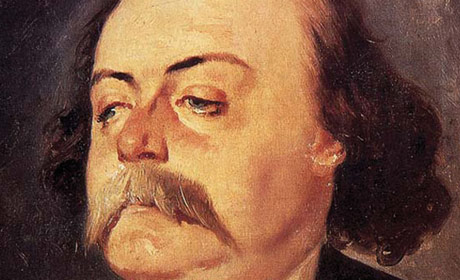

Je me suis demandé un long moment pourquoi ce sont ces noires pensées qui m’ont assailli en découvrant le Dictionnaire Flaubert de Jean-Benoît Guinot, un ouvrage pourtant aussi réjouissant par son côté exhaustif et monumental que par son sujet. Imaginez un peu : Flaubert par Flaubert, sur huit cents pages et 1500 entrées. Une belle idée qui aurait plu au Patron, comme l’appelait Maupassant. C’est qu’il y a toujours eu chez Flaubert cette recherche d’une forme totale, d’un livre définitif qui épuiserait le monde pour mieux le conserver. Son Dictionnaire des idées reçues ou son dernier roman inachevé, Bouvard et Pécuchet, ne sont pas seulement d’admirables bouffonneries, des critiques sociales au lance-flammes, ce sont aussi des tentatives héroïques pour atteindre un absolu : le livre parfait. Au point qu’on peut imaginer qu’il se suffise à lui-même, qu’il soit devenu un monde en soi. On lit d’ailleurs, dans ce qu’on ne tardera pas appeler le Guinot comme on dit le Gaffiot, à l’article « Rien »: « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attaches extérieures, qui se tiendrait de lui-même, par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. » Quelques années plus tard, c’est Mallarmé qui va rêver de la même chose : « Le monde est fait pour aboutir à un beau livre. »

C’est que ces deux-là, Flaubert et Mallarmé, avec quelques autres, ont bien pressenti ce qu’avait vu également Léon Daudet dans Le stupide XIXe siècle ou ce que verra Muray dans Le XIXe siècle à travers les âges : la formidable entreprise de désenchantement du monde et d’abrutissement généralisé qui commence avec le triomphe de la bourgeoisie. Une bourgeoisie qui va imposer partout sa manière monstrueuse d’aimer, de jouir, de penser, de s’enrichir. Ouvrons à nouveau le Guinot et lisons à l’article « Bourgeois » cet extrait du Château des cœurs : « Ô Bourgeois, vous vous êtes tenus philosophiquement dans vos maisons, ne pensant qu’à vos affaires, à vous-mêmes seulement ; et vous vous êtes bien gardé de lever jamais les yeux vers les étoiles. » Cela date de 1863. Comment ne pas voir un écho, d’autant plus saisissant que Flaubert n’en connaissait pas l’existence, du constat de Marx et Engels quinze ans plus tôt dans Le Manifeste : « Là où elle est arrivée au pouvoir, la bourgeoisie a détruit tous les rapports féodaux, patriarcaux, idylliques. Elle a impitoyablement déchiré la variété bariolée des liens féodaux qui unissaient l’homme à ses supérieurs naturels et n’a laissé subsister d’autre lien entre l’homme et l’homme que l’intérêt tout nu, le dur paiement comptant. »

C’est alors que j’ai compris le pourquoi de mon malaise inaugural, de mon angoisse bradburyenne devant ce Dictionnaire Flaubert qui est, répétons-le, merveilleusement conçu : c’est qu’il est aussi, en tant qu’entreprise universitaire, un symptôme inconscient d’une époque où la muflerie et le crétinisme, pour reprendre des termes chers à Flaubert, arrivent aujourd’hui à leur stade terminal. J’ai convoqué Marx et Engels, mais pour que l’on nous comprenne bien, j’aurais pu aussi appeler Renaud Camus à la barre qui ne dit pas autre chose dans son essai La dictature de la petite bourgeoisie.

Ce dictionnaire est, de fait, un livre pour période dangereuse, comme si nous allions ne pouvoir emporter, quand tout s’effondrera, que l’essentiel d’une œuvre aimée parce qu’il faudra, décidément, voyager léger.

En d’autres temps, le Guinot aurait été un merveilleux Baedeker pour visiter le continent Flaubert. Passer d’un château l’autre, dans des articles d’une érudition impeccable et parfois d’une drôlerie provocatrice. « Tourisme sexuel », « Pignouf » ou « Breton » sont, entre autres, de vrais bonheurs.

Mais aujourd’hui, les livres nous quittent, les livres s’en vont. Ils ne se sentent plus désirés, enfin plus désirés comme on doit les désirer, de manière vitale, charnelle, définitive. À l’article « Lecture » du Guinot, on aura opportunément le rappel de cette citation de Flaubert aussi essentielle que célèbre : « Ne lisez pas comme on fait des enfants, ni pour vous divertir, ou comme les ambitieux, pour s’instruire. Non, lisez pour vivre ! »

Seulement, voilà, les livres sont une espèce en voie de disparition, au même titre que les cabines téléphoniques, les couples qui ne divorcent pas et les prêtres qui suivent le rite tridentin. Ce ne sont pas les pompiers de Bradbury qui viennent les brûler, les livres, mais c’est un mécanisme plus pervers, plus subtil, plus insidieux qui les met à mort.

Ce sont, par exemple, les centaines de faux livres sur les tables des librairies qui noient les quelques vrais que l’on publie parfois encore, la prolifération entropique des cellules étant, on le sait, le premier stade du cancer. Ou les écrans d’ordinateurs, de télévisions, de smart phone. Ou le livre électronique dont personne ou presque ne voit qu’il s’agit d’un oxymore qui fleure bon le totalitarisme. Ou le babillage incessant et insignifiant des médias Ou la néophilie obligatoire. Ou l’idolâtrie technologique. Ou la furie consumériste. Ou les sous-cultures glorifiées. Ou le refus démagogique jusque dans l’école de hiérarchiser entre Baudelaire et Grand Corps Malade[1. Authentique, hélas. Vu, alors qu’on préparait un neveu au bac de Français, dans une série de textes sur le thème de la ville.]. Bref vous avez le choix dans la manière de dire adieu à l’élégance des temps endormis.

Ce qui est désespérant, c’est que l’on aurait pu, l’on aurait dû voir arriver le désastre. Les grands écrivains, même quand on les asphyxie économiquement ou qu’on les traduit devant les tribunaux, sont là pour ça, pour peu qu’on se donne la peine de les lire.

Et ce Dictionnaire Flaubert nous le rappelle tout le temps ou presque, à chaque page, comme un remords. On finira donc par l’article « Littérature » et l’on sera à peine étonné, dans une lettre à la princesse Mathilde en juillet 1867, d’entendre Flaubert poser déjà la seule question qui vaille encore d’être posée aujourd’hui : « Mais d’où vient cette haine de la littérature ? »

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !