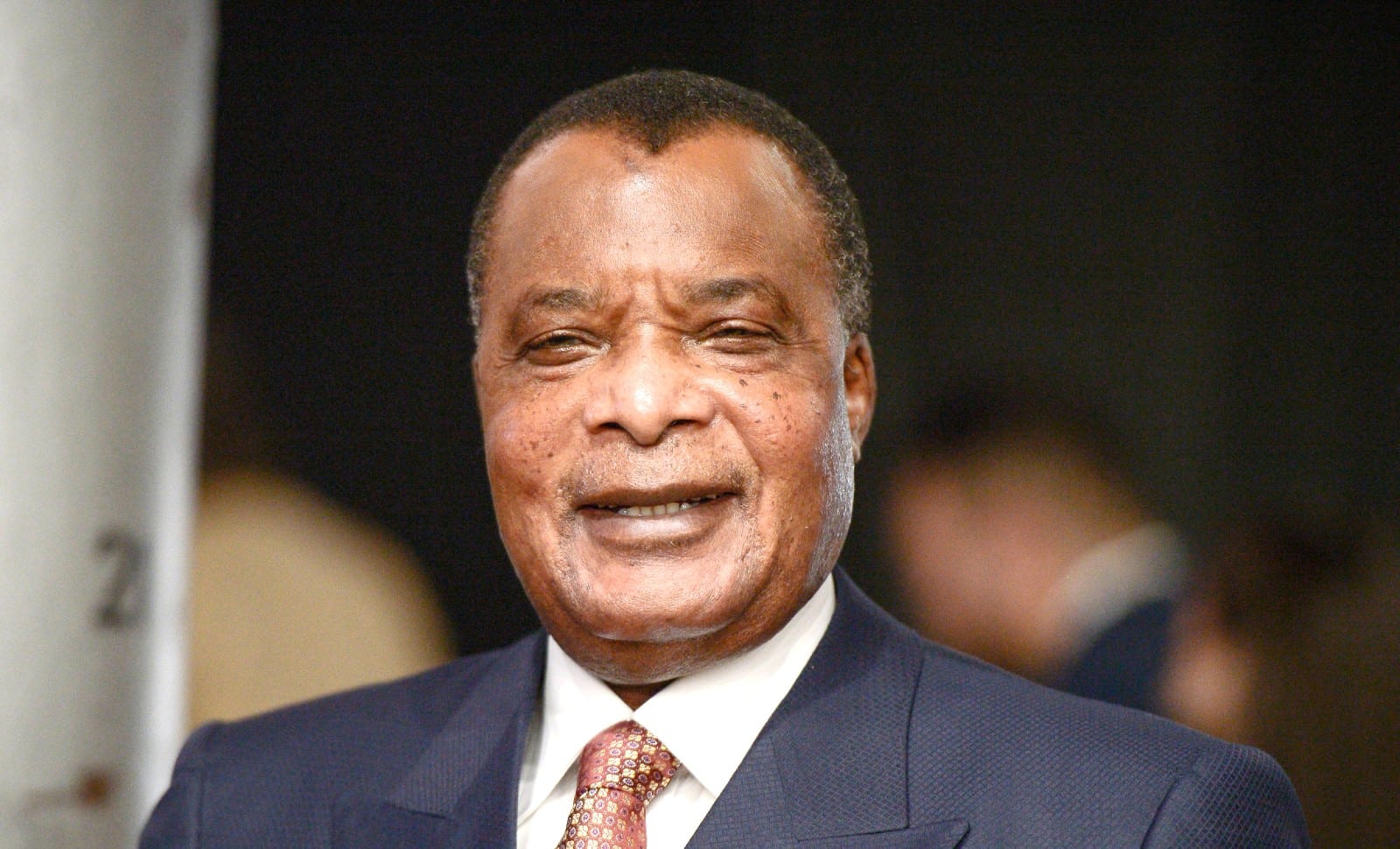

Doyen des présidents africains, et dernier chef d’État issu de la génération de la décolonisation, le président de la République du Congo porte aujourd’hui un regard lucide et apaisé sur le passé.

À peine remis de la chute de l’URSS, le système international subit aujourd’hui de dangereuses secousses. Des continents géopolitiques – la Fédération russe, la Chine, les États-Unis – se frottent à la recherche de leur place, libérant des forces d’une violence croissante. Aux confins des « points chauds » de cette tectonique des plaques, les entités politiques essaient de s’adapter pour éviter d’être emportées par des lames de fond que personne ne maîtrise. La République du Congo (Brazzaville) ne fait pas exception. C’est un petit pays – neuf fois plus petit et vingt fois moins peuplé que son voisin, la République démocratique du Congo (Kinshasa). Son histoire ressemble à celle de nombreux pays africains : une trajectoire qui commence par la colonisation française, l’indépendance, les espoirs, les déboires, le long apprentissage du pouvoir, mais aussi la guerre froide, la fin du monde bipolaire, la montée de la Chine, le lent effacement de la France. Son président Denis Sassou-Nguesso est le doyen du continent africain. Né en 1943, il joue un rôle de plus en plus important dans le Congo indépendant, d’abord comme militaire puis comme politique : il devient Président en 1979. Il perd les élections de 1992 et après un exil et une guerre civile revient au pouvoir en 1997. Dernier survivant de la génération de la décolonisation, il a côtoyé les géants de la décolonisation. De Houphouët–Boigny à Mandela, il les a tous connus. Il connaît également l’ancienne métropole, la France dont il a porté l’uniforme à 19 ans. Nous nous sommes rencontrés à Brazzaville mi-janvier. Cela a été l’occasion d’exercer un droit d’inventaire sur la vie du président et de faire le point sur le passé du pays qu’il dirige et sur sa vision du continent.

Causeur. Monsieur le Président, face à votre palais, de l’autre côté du fleuve, on peut voir une ville qui s’appelait Léopoldville et qu’on appelle aujourd’hui Kinshasa. Pourtant, votre capitale se nomme toujours Brazzaville. Pourquoi avoir gardé ce nom qui évoque la colonisation ?

Denis Sassou-Nguesso. Avant de répondre à cette question, je vais vous raconter une anecdote. En 1980, j’ai rencontré Ahmed Sékou Touré, président de la République de Guinée et Mathieu Kérékou, président du Bénin, ici à l’aéroport de Brazzaville. Au cours de ce rendez-vous, Sékou Touré m’a demandé d’organiser un meeting et, avant de nous y rendre, il m’a dit : « Je vais annoncer au meeting que Brazzaville change de nom pour devenir Ngouabiville, en hommage au président congolais Marien Ngouabi assassiné en 1977. » J’ai refusé.

Ici, au Congo, nous ne continuons pas à vivre l’époque coloniale. Monsieur Savorgnan de Brazza a libéré les esclaves à Libreville ! Il a agi comme un explorateur, comme un humaniste et non pas comme un colonialiste ! Quand il était en poste ici, il s’est opposé à l’indigénat. Plus tard, c’est lui encore qui a rédigé un rapport accablant les administrateurs coloniaux et leurs excès. Nous l’avons conservé au mémorial érigé en son honneur. Nous pensons même que c’est suite à ce rapport que Brazza a été empoisonné. Nous continuons de voir en lui un humaniste et Brazzaville continue de porter son nom.

Partout dans le monde, on déboulonne les statues et on rebaptise les voies, les écoles et autres institutions publiques… Vous êtes une exception mondiale.

Brazza est un peu l’exception, car nous avons rebaptisé des noms de gares. Par exemple, celles qui portaient les noms du capitaine Marchand et du général Baratier. Je le répète, nous ne vivons pas sous l’ombre de la colonisation.

Je fais un saut dans le temps. Les années 1940-1950. À quel moment avez-vous compris que la situation au Congo devait changer ?

J’avais 17 ans, et j’ai décidé d’entrer dans la lutte pour la libération.

Pourquoi ?

Je me souviens que, quand nous avions 14 ou 15 ans, il nous arrivait, le dimanche, en nous promenant le long des chemins de fer, de regarder des trains et nous comptions les wagons qui transportaient les grumes. Parfois, dans une seule journée, il y avait trois trains et chacun tirait une cinquantaine de wagons de bois. Aucun Africain n’avait les moyens de couper ce bois à une telle échelle. Ce pillage de nos forêts, de nos ressources nous révoltait.

Mon village natal était un chef-lieu de canton. Mon père et ses aînés en ont été les chefs. Dès l’âge de 10 ans, j’ai vu comment l’administration coloniale se comportait, notamment avec mes parents. J’ai remarqué tous les habitants des villages du canton qui venaient se faire recenser. J’ai vu aussi la lutte contre les maladies, les équipes d’infirmiers qui passaient ou s’installaient dans le village. J’ai observé tout ça, couché dans le sable. Mon engagement dans la lutte de libération germait lentement.

À lire aussi : La mémoire du colonialisme allemand en Afrique : encore une statue qui tombe

Pourquoi votre génération et non pas celle de vos parents ?

Les pauvres, eux n’ont pas pu se défendre ! Nous, en revanche, la colonisation nous a appris à lire et à écrire aussi. Elle nous a dotés des outils nécessaires. Tout n’a pas été négatif !

Comment avez-vous décidé de votre vocation militaire ? Pourquoi pas l’église, l’enseignement ou devenir ingénieur ou médecin ?

Ce n’est pas moi qui l’ai décidé, je ne savais même pas ce qu’était l’armée. Je voulais seulement étudier. Je n’avais pas encore de choix. J’étais un peu moyen partout, mais j’étais certainement plus doué pour les mathématiques et les sciences. Mes notes sont par ailleurs conservées à l’académie de Nantes, en France. C’est mon professeur, un Français, qui m’a orienté à mon insu. C’est sans doute le destin.

Plus tard, cette volonté de prendre votre destin en main s’est exprimée de plus en plus par une idéologie teintée de marxisme. Pourquoi ?

Tout d’abord, du fait des relations que nous avions ici avec une association de lutte pour l’indépendance. Par ailleurs, ceux qui étudiaient en France avaient plutôt des contacts avec la gauche française, socialiste et communiste. Ils militaient déjà pour le Parti communiste français. Ce sont eux qui nous ont influencés. Mais au fond, nous ne sommes jamais devenus des communistes. Les partis qui luttaient pour la libération étaient de gauche et ils nous soutenaient, comme le faisaient également les pays de l’Europe de l’Est. L’OTAN en revanche soutenait Salazar [le dictateur du Portugal, puissance coloniale qui dominait l’Angola, voisine du Congo. ndlr].

Ni Mandela ni Fidel Castro n’étaient communistes au départ. Les Algériens n’étaient pas des communistes non plus. C’était une lutte pour la libération des peuples, et on prenait nos alliés en fonction de leur engagement. Ils nous soutenaient ou pas. L’OTAN soutenait Salazar pour que l’Angola continue d’être une province portugaise.

Houphouët-Boigny, avant d’être considéré comme un partenaire de la droite en France, siégeait avec les communistes et les socialistes au palais Bourbon. Il était à gauche. Il luttait pour l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

La libération du Congo, comme la décolonisation dans son ensemble, a été liée au contexte de la guerre froide. Vous avez perdu le pouvoir en 1992, après treize ans d’exercice : était-ce dû à la chute de l’URSS et au bouleversement géopolitique qui s’en est suivi ?

Pas seulement, mais c’était un moment historique. La chute du mur de Berlin, le changement intervenu en URSS, la disparition du pacte de Varsovie, c’était quand même un nouveau rapport de forces.

Est-ce que vous avez senti le vent tourner ?

Oui ! Non seulement nous l’avons senti, mais notre parti a convoqué une session de son comité central pour dire que les choses étaient en mouvement et pour soutenir une évolution vers le multipartisme.

Quelle est votre vision de ce qui s’est passé ensuite ? Pourquoi l’instabilité politique et la violence se sont-elles installées ?

Si vous observez bien, vous constaterez que l’instabilité politique ne s’est produite que dans les anciennes colonies françaises ; ni dans les anciennes colonies anglaises, ni même portugaises. Et pas non plus au Nigeria ou au Kenya.

Comment l’expliquez-vous ?

Avec son discours de La Baule, le président de la République française nous invite, nous les chefs d’États africains, à lancer un processus de démocratisation. Le Bénin a été le premier à payer le prix de cette démarche menée à la hussarde. Puis toutes les anciennes colonies françaises sont passées par le moule des conférences dites « nationales et souveraines » avec des schémas presque préétablis. Cela n’a pas donné de bons résultats et d’ailleurs, trente ans plus tard, il ne reste rien de tout cela.

À lire aussi : Le décolonialisme, mauvaise fée de ce monde

Qu’avez-vous pensé en entendant ce discours ?

Il y a eu une réponse au discours de Mitterrand, celle d’Hassan II. La presse française l’a censuré. Le roi du Maroc avait parfaitement exprimé nos appréhensions quand il expliquait que la transformation de nos sociétés et de leurs cadres traditionnels devait s’inscrire dans un temps long. Malheureusement, le discours du roi a eu beaucoup moins de retentissement que celui du président.

Et les mots ont été vite suivis par des actes : passage rapide au multipartisme, conflits, instabilité politique…

Et comment ! J’ai vécu durement cette transition. J’ai convoqué la conférence nationale dans l’espoir d’obtenir que les Congolais s’ouvrent vers un avenir démocratique et mettent en place de nouvelles règles. Cette conférence a été un échec, mais j’assumais tout ce qui y avait été dit. Ce moment-là a été difficile. Le pays a ensuite connu une sombre décennie.

Depuis que vous êtes revenu au pouvoir, en 1997, quelles sont vos relations avec la France ?

Normales. Après la guerre civile, le président était Jacques Chirac, un ami, un frère. Le président Sarkozy est venu en visite officielle ici. Seul Hollande n’est pas venu.

Comment avez-vous reçu le discours de Nicolas Sarkozy sur l’Afrique et l’homme africain qui n’était pas « entré dans l’Histoire » ? En France, cela a fait beaucoup de bruit.

Lui semble se défendre en disant que ce n’est pas lui qui l’a écrit, qu’il n’a pas fait attention à certaines choses. Bref… c’était scandaleux. Je crois qu’il le regrette. Et s’il y a du regret, ça suffit.

- Le « discours de La Baule », écrit par Erik Orsenna, a été prononcé par François Mitterand le 20 juin 1990 lors de la 16e conférence des chefs d’État d’Afrique, à laquelle participaient 37 pays africains. Elle s’est déroulée à La Baule-Escoublac.