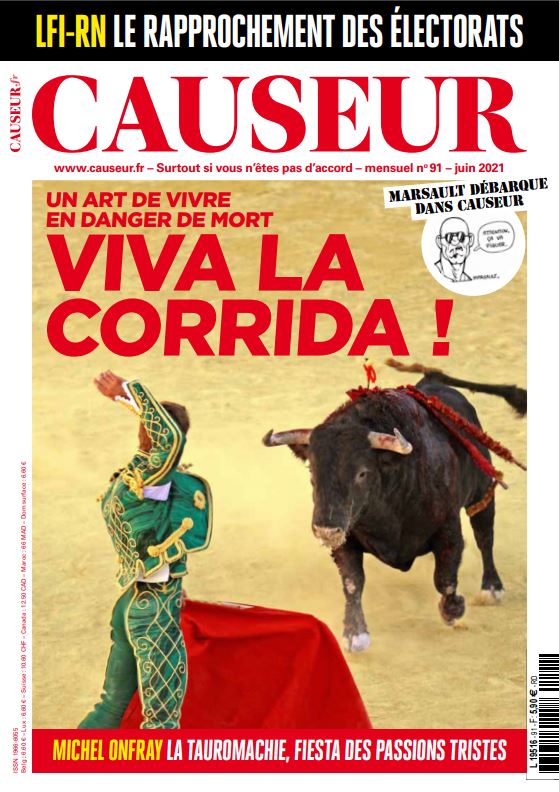

La corrida suscite ferveurs et passions. L’aimer, c’est entrer en religion, la combattre, c’est vouloir sa disparition. Parce qu’elle défie une époque qui refuse le tragique, l’histoire et la mort, ses jours sont sûrement comptés.

C’est un mot qui fait peur. L’annonce d’une montée aux extrêmes. Lancez-le dans un dîner ou sur un plateau de télé et les visages se tendent de joie ou de dégoût, d’extase ou de colère, le débat vire au pugilat. Entre les amoureux de la corrida et ses ennemis, il n’y a pas de langage commun. Et s’ils s’asseyaient ensemble dans l’arène, ils ne verraient pas la même chose.

La corrida, on l’aime ou on la combat

Pour les uns, la corrida est une barbarie, la mise en scène d’une insupportable cruauté à l’égard des animaux. Michel Onfray, que nous remercions d’avoir accepté de tenir ici la plume de l’opposant (et du minoritaire), n’y voit que la célébration du sadisme, la jouissance de faire souffrir et de tuer. Pour les autres, c’est un art qui tutoie le sacré (c’est bien le moins), un rituel qui renoue avec le combat mythologique entre l’homme et la bête. Les premiers voient dans le taureau une victime sans défense, les seconds l’image même de la vaillance.

Il serait presque inquiétant que la corrida ne tourmente aucune conscience. Que l’art aille jusqu’à ôter la vie à un être vivant, que la violence puisse être un spectacle, cela ne va pas de soi. Encore moins à une époque qui a fait de la vie biologique la fin et non le moyen de l’existence humaine. Par ailleurs, on peut se réjouir