Exposer la guillotine à quelques dizaines de mètres de L’Origine du monde de Courbet : Robert Badinter et Jean Clair ont eu cette audace dans « Crime et châtiment », l’exposition qu’ils signent au musée d’Orsay. Plus pudiques que le peintre communard, Badinter et Clair ont jeté un léger voile noir sur la « Veuve » qui accueille les visiteurs. Trois décennies après sa mise à la retraite, la nudité de « Louisette », même devenue une pièce de musée, aurait choqué. Cette reconversion rappelle de surcroît que l’engin de mort et le musée sont contemporains. L’inauguration du premier musée public en France, le Louvre, précéda d’un an le premier usage de la guillotine : ainsi ces deux faces d’une culture en pleine mutation sont-elles réunies à Orsay.

Pour la voir, notre regard doit non seulement percer ce crêpe de soie translucide, mais lever les multiples voiles dont les images l’ont couverte : du criminel au politique, de l’histoire au voyeurisme, de la tête de Louis XVI à celle de Hamida Djandoubi[1. Condamné pour meurtre et exécuté le 10 septembre 1977, Hamida Djandoubi fut le dernier à subir en France la peine capitale. ], la machine du docteur Guillotin nous hante depuis deux siècles. Plus qu’une réflexion sur la justice, « Crime et châtiment » est un chantier archéologique des représentations : littéraires, ainsi que le suggère son titre ; scientifiques, car de la quête de la bosse du crime à celle du gène de la délinquance, les savants cherchent depuis toujours à percer le mystère de Caïn ; et, bien sûr, visuelles.

[access capability= »lire_inedits »]Le talent de Jean Clair éclate dans le mariage somptueusement orchestré de l’histoire des idées et de celle des arts. Des chefs-d’œuvre de la peinture jettent une lumière crue sur notre imaginaire collectif du crime, du châtiment et de la justice, en particulier sur sa part la plus sombre, faite de fascination et de brutalité plutôt que de compassion et de repentir.

Dans cette exploration de l’économie symbolique du visuel, deux mains invisibles sont à l’œuvre. La première, induite par le choix de commencer l’histoire à la fin du XVIIIe siècle, est celle d’une profonde métamorphose puissamment ressentie par les contemporains. C’est le moment où émergent de nouvelles classes sociales : la bourgeoisie et les ouvriers, futurs prolétaires. Derrière la Révolution française, omniprésente dans l’exposition, s’en cache une autre : la révolution industrielle, c’est-à-dire la rencontre – vite transformée en confrontation −, sans précédent par son intensité et son importance numérique, entre riches et pauvres dans l’espace urbain. Le Paris de l’époque était certes ancien par son nom, mais radicalement nouveaux par sa sociologie. Les peurs et les fantômes engendrés par cette cohabitation nouvelle sont insinués par chaque objet, chaque image, chaque mot de l’exposition. Comment comprendre l’acception moderne du mot « crime » sans se rappeler qu’il fut employé par un groupe social (la bourgeoisie, pour aller vite) pour en criminaliser un autre (les pauvres, pour aller encore plus vite) ? Le sentiment d’insécurité installe durablement dans les villes, et avec lui l’idée que le mal est un phénomène sociologique et anthropologique.

Derrière les œuvres qui se répondent, s’encouragent et parfois se défient d’une salle à l’autre, on devine l’action d’une autre main cachée, ou plutôt d’une paire de mains, celle d’Anne-Marie Grosholtz, plus connue sous le nom de Mme Tussaud, qui façonna dans la cire un imaginaire dans lequel nous baignons encore. Cette artiste de génie fut parmi les premières à imaginer des objets et des mises en scène de cire qui permettaient, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, aux habitants de villes de trouver un exutoire à leurs nouvelles angoisses et de projeter leurs nouvelles peurs. Dans les années 1760, le médecin suisse Philippe Curtius, officiellement oncle de Mlle Grosholtz, quitte Berne et ses activités médicales pour s’installer à Paris, où il expose ses représentations en cire de personnages célèbres. Dans ses expositions permanentes boulevard du Temple (ou du Crime !) et au Palais-Royal, Curtius – aidé par sa jeune apprentie-protégée – propose au public, dans son « Salon de cire » ou « de figures », deux « cabinets », l’un exposant des statues de cire des célébrités de l’époque et l’autre, « Le Cabinet des grands voleurs », de célèbres criminels. Dans la première salle, on pouvait contempler la Du Barry, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Dans la seconde, la principale attraction était Antoine-François Desrues. Condamné à mort pour avoir empoisonné Mme de La Motte et son fils, il avait été publiquement exécuté (roué) en place de Grève par le célèbre bourreau Sanson. Pour compléter ce joyeux mélange dans le spectacle des célébrités du « peuple », du crime, du monde intellectuel et de l’Histoire, Curtius expose aussi la chemise portée par le bon roi Henri IV le jour où Ravaillac l’a poignardé. Boulevard du Temple, théâtres et « cabinets » participent ainsi à l’évolution d’une société de spectacle où la dimension visuelle prime.

Le public ne s’y est pas trompé. Le succès de ces célébrités de cire témoigne de la nouvelle vision du monde qui est en train d’émerger. Ainsi, le 12 juillet 1789, une foule massée dans les jardins du Palais-Royal et chauffée par un discours de Camille Desmoulins « emprunte » les bustes de Necker et du duc d’Orléans – tous deux considérés comme des amis du peuple – et les porte, sur des piques, en tête d’une manifestation. Quarante-huit heures plus tard, ce sont deux autres têtes, des vraies cette fois, qui sont portées au bout de piques : celles du gouverneur de la Bastille et du prévôt des marchands. Tout en se défendant d’avoir participé à ces lynchages, Curtius n’a jamais caché sa participation à la prise de la Bastille en tant qu’officier de la Garde nationale. Après l’émeute, les têtes coupées ont été apportées à Mlle Grosholtz, la future Madame Tussaud, pour qu’elle en crée des copies en cire. Plus tard, elle exécutera le buste de la princesse de Lamballe, de Philippe-Egalité et même un masque mortuaire de Louis XVI. Un continuum s’établit entre le spectacle, l’exposition et la représentation d’un côté et la rue, le politique et le réel de l’autre. Le XIXe siècle n’est pas encore né, mais nous sommes déjà entrés de plain-pied dans la modernité.

À Londres, où Mme Tussaud s’installe en 1802, son travail ne cesse de renforcer ce continuum, de tisser cet imaginaire qui est toujours le nôtre. La Révolution, objet historique complexe, devient dans ses expositions un cabinet d’épouvante où la guillotine joue un rôle central. Le spectateur de l’époque éprouve un frisson d’horreur et de plaisir en même temps. Les révolutionnaires, Robespierre en tête, sont représentés par Mme Tussaud comme des monstres. Cette manière de représenter les acteurs de la Révolution n’est pas étrangère au fait que, dans le cinéma populaire, surtout anglais, du XXe siècle, les bourreaux – vilains ou pervers – arborent une cocarde tricolore et les victimes/héros sont plutôt du côté de l’aristocratie. Mais bien avant cela, il existait des passerelles entre la production de Mme Tussaud et d’autres représentations. Ainsi, la jeune nièce de Curtius fut parmi les premières à arriver sur la scène du meurtre de Marat et c’est d’après ses masques mortuaires que le peintre David réalisa son tableau-icône, l’une des images les plus emblématiques de la Révolution. Et pour boucler la boucle, le patron de presse Arthur Meyer, propriétaire du Gaulois, se tournera vers le caricaturiste Grévin pour lancer le musée de cire dont l’Histoire de France sera l’une des salles les plus populaires. Pour des générations de petits Français, la scénette de l’assassinat de Marat par une Charlotte Corday toute de blanc vêtue, exposée au musée Grévin, fut l’image même de l’Histoire : un film d’horreur qu’on regarde en se cachant les yeux, mais en écartant un peu les doigts. Ceux qui, devenus adultes, iront visiter « Crime et Châtiment » ne pourront pas user de cette échappatoire. Dans le miroir que sont les œuvres présentées, ils ne pourront se soustraire au spectacle des bas-fonds de l’âme humaine, qu’elle soit celle des juges ou des assassins.

L’exposition »Crime et chatiment » est présentée du 16 mars au 27 juin 2010, au musée d’Orsay. À lire le magnifique catalogue de l’exposition, édité par Gallimard et le musée d’Orsay : Crime et châtiment, de Jean Clair, 49 €.

[/access]

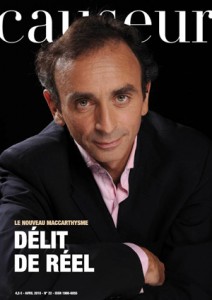

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !