On a pris l’habitude d’un art contemporain voué aux transgressions convenues (le Jean-Paul II mort, de Maurizio Cattelan…) et aux provocations sans limites (la machine à produire de la merde, dite Cloaca, dont l’inventeur est invité au Louvre…) Y a-t-il un enchaînement nécessaire, comme le croit Jean Clair, entre la libération de la subjectivité et la surenchère dans la production de monstres[1. « Les monstres ont triomphé des dieux », interview de Jean Clair à propos de son dernier livre, Hubris (Gallimard), Le Monde, 27 avril 2012.]?

Par contraste, le travail in situ de Buren au Grand Palais fut une belle surprise.[access capability= »lire_inedits »] Loin des expositions d’un Boltanski ou d’un Serra, présentées respectivement en 2010 et 2008 sous cette même verrière, cette installation jouait avec l’immense volume et la lumière du lieu, ajoutant ainsi, au bâtiment lui-même, un commentaire, des prolongements, des variations. En somme, l’artiste a réveillé le génie d’un lieu qui, à proximité de la Concorde et des Invalides, témoigne de ce que Paris n’est pas voué à demeurer éternellement le compendium du classicisme, mais que du neuf peut y faire écho aux œuvres du passé sans les outrager.

Puisque Monumenta a fermé ses portes, tentons, si cela se peut, de faire partager au lecteur l’émotion du visiteur, en la revivant avec lui. Buren avait choisi de faire entrer les visiteurs par un petit côté (le côté nord) et par le sous-sol du Grand Palais, en suivant une rampe montante, évitant la pompe de la grande entrée. De cette manière, on débouchait d’un coup dans cet immense espace en éprouvant soudain ce sentiment de complétude que donnent certaines églises baroques, dites « sans porte », à Prague ou en Bavière, ou celles de Le Corbusier à Ronchamp et à Firminy. On déambulait ensuite avec bonheur sous le toit peu élevé formé de 377 plateaux de couleur portés par une futaie de piliers. C’est seulement en pénétrant dans la clairière ouverte en son milieu qu’on saisissait le sens de cette chatoyante forêt, la vertigineuse verticalité du dôme de verre démultipliée vers le bas par un jeu de miroirs donnant à percevoir, par contraste, le parti pris d’horizontalité de l’intervention de Buren.

Au jeu des volumes répondait celui des lumières. Du balcon occidental, on découvrait que le « toit » ajouté par l’artiste, loin d’amoindrir les grandioses dimensions du Palais, y ajoutait un pavement coloré. Projeté sur le sol par des ombrelles − des ombelles, devrait-on dire −, reliées par l’entrelacs formé de leurs bordures, ce tapis chamarré aux couleurs changeantes au gré des caprices du soleil répondait à la lumière crue s’écoulant des verrières.

Cette fête bigarrée évoquait un précédent connu dans l’art de notre temps, un art qui ne se complaît pas dans l’abstraction solipsiste mais se met au service du visiteur et de l’architecture : la chapelle de Vence, où Matisse donne l’impression d’avoir renversé sur le sol la lumière diaprée et mobile des vitraux, procurant ainsi au visiteur la même sensation d’allégement et d’allégresse. Ce parallèle conduit à s’interroger sur la précarité, le caractère fugitif de l’œuvre et, sans doute, du bonheur auquel elle nous convie. Si la lumière généreuse et fragile du Grand Palais continue, longtemps après qu’on a quitté l’édifice, à illuminer l’âme, l’alignement immuable et péremptoire des colonnes du Palais Royal échoue à susciter un plaisir renouvelé dans le temps, l’implacable cadence de béton finissant au contraire par paraître insistante et indiscrète. Peut-être faut-il en conclure que la modestie sied à notre modernité, et que son art sans code, mobile, éphémère, a, comme le lierre, besoin de murs où s’accrocher.[/access]

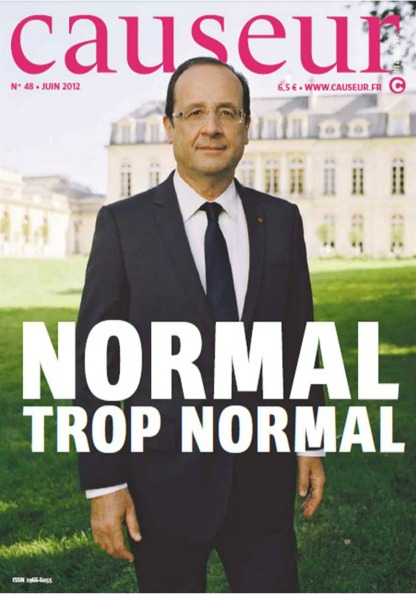

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !