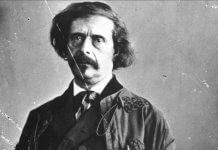

L’air de rien, Barbey d’Aurevilly (1808-1889), comme Victor Hugo (1802-1883), ont eu des vies qui ont couvert tout leur siècle. Quand Hugo et Barbey naissent, la Révolution française et Napoléon sont encore des sujets d’actualité dans les conversations et ils meurent sous la IIIe République, dans un monde où la religion du Progrès et du suffrage universel laisse espérer des lendemains forcément radieux.

On peut penser que Victor Hugo est mort heureux. Il était la gloire nationale d’une France qui avait fait de lui le symbole d’une République enfin installée dans ses meubles après les vicissitudes de la Restauration, du Second Empire et de la Commune. Ils furent d’ailleurs des centaines de milliers de Parisiens à emmener Hugo directement au Panthéon, pour que les choses soient bien claires : « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ! »

On peut penser, en revanche, que Barbey d’Aurevilly est mort furieux. L’admiration chaleureuse de quelques écrivains marginaux, symbolistes ou décadents, qui refusaient la tyrannie idéologique du positivisme et la façon dont Zola avait transformé la littérature en une branche des sciences sociales, n’a pas dû suffire à le consoler. Cette colère aurevillienne ne doit rien à la jalousie littéraire. Pour Barbey, une époque célèbre les écrivains qu’elle mérite. Zola, justement, dont il écrit, à propos du Ventre de Paris : « Nous devenons des charcutiers ![access capability= »lire_inedits »] Ça s’appelle le réalisme, cette idée,et cela sort de deux choses monstrueuses qui s’accroupissent, pour l’étouffer, sur la vieille société française : le Matérialisme et la Démocratie. »

On le voit, la colère de Barbey a des motifs plus aristocratiques. Il a la certitude d’être exilé dans un univers qui s’est peu à peu désenchanté sous ses yeux tandis que le reste de l’humanité lui dit qu’il se trompe. Est-ce l’histoire du fou convaincu que ce sont tous les autres qui sont fous? Pourtant, quand il se promène dans Valognes, la « ville de ses spectres », la capitale affective de son Cotentin natal, il repère les ravages du progrès à chaque coin de rue. Les détails les plus dérisoires l’accablent, comme cette apparition d’un trottoir là où naguère des « Nausicaa » normandes venaient laver leur linge. Il raconte cet épisode dans une lettre à son ami de toujours, Trébutien, le libraire de Caen : « La rue de Poterie est devenue bête comme toutes les rues de France. » Nous sommes en 1856. La date n’est pas indifférente. Un an plus tard, Baudelaire publie Les Fleurs du Mal et constate : « La forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le coeur d’un mortel. » On ne s’étonne plus, dès lors, que Barbey ait été l’un des premiers à repérer le génie de Baudelaire et à le défendre quand il a été traîné en justice. Les deux hommes sont des nostalgiques, au sens fort, étymologique du terme : ils éprouvent la souffrance qu’il y a à vouloir revenir en arrière dans un voyage qui n’aura pas de fin. Barbey conclut d’ailleurs son article sur Baudelaire en donnant pour alternative au poète, après un tel livre, « ou de se brûler la cervelle… ou de se faire chrétien ». Il fera le même coup, vingt-cinq ans plus tard, avec Huysmans qui venait de publier À rebours : « Ou le pistolet, ou la croix. »

C’est que Barbey est catholique. Plus encore que chrétien, peut-être, car le catholicisme, pour lui, est non seulement la religion de ses pères, mais aussi celle qui a le sens le plus fort du péché, de la faute, celle qui s’affronte à la chair dans une étreinte où se mêlent toujours l’effroi et l’extase. Le catholicisme aurevillien, comme le sera celui de son ami Léon Bloy et de Huysmans converti, n’est pas l’affaire de chaisières saint-sulpiciennes. C’est une boussole dans la grande tempête du Temps et c’est une chambre des cartes pour repérer le Mal. Le Mal et le Temps sont au coeur des romans aurevilliens de la maturité, réunis par Judith Lyon-Caen qui a eu, en prime, la bonne idée de nous donner également des extraits substantiels des Memoranda, le journal intime de Barbey.

Le Mal, Barbey le voit triompher partout, et surtout dans le corps des femmes. C’est d’autant plus douloureux pour lui qu’il les adore, mais il n’a pas besoin de la psychanalyse pour savoir que la guerre des sexes est la réalité profonde, secrète, de notre monde. Les Diaboliques présentent ainsi six portraits de lionnes dangereuses et irrésistibles qui mènent un combat à mort contre des hommes souvent lâches et prétentieux.

Et quand ils ne sont pas au-dessous de tout, c’est qu’ils sont des monstres. On sait depuis La Rochefoucauld qu’il y a « des héros en bien comme en mal ». C’est le cas chez Barbey, toujours. Prenez l’abbé de la Croix-Jugan, dans L’Ensorcelée. Ce chouan effondré par la défaite tente de se suicider, crime indépassable pour un homme d’Église. Il survit, défiguré, et inspire par sa laideur même une passion folle à une belle paysanne qui finira noyée dans un lavoir sans que l’on sache au juste ce qui s’est passé.

Par sa construction en récits enchâssés, L’Ensorcelée est aussi un laboratoire de l’autre grand thème aurevillien, le Temps. Parce qu’il n’y a plus de poésie que dans le passé, Barbey veut ressusciter les moments héroïques de la chouannerie. Combat idéologique, sans doute, mais combat esthétique surtout. Barbey est réactionnaire, oui, mais par désir d’enchantement. Il a beau être un grand lecteur de Joseph de Maistre, il ne croit ni aux idées, ni à l’action collective pour sauver le monde. Ses récits où apparaissent des chouans sont ainsi, surtout, des récits d’exploits individuels, désespérés, comme dans Le Chevalier Des Touches. On est chouan pour la beauté du geste. Le fameux dandysme de Barbey ne réside pas seulement dans son admiration pour Brummel, mais aussi et surtout dans son attachement aux causes perdues. Les héros aurevilliens ressemblent ainsi tous plus ou moins à Don Quichotte : ils ne veulent pas de cette modernité d’où le merveilleux s’estompe.

Proust faisait ressurgir Combray d’une tasse de thé, Barbey fait revenir le passé dans les salons où de vieilles douairières se métamorphosent soudain, un soir de pluie, en amazones qui font le coup de feu contre les armées de la République.

Le miracle a eu lieu, le Temps est retrouvé. Tout au moins « jusqu’à l’heure où la dernière feuille est emportée par la dernière mémoire, et où l’oubli s’empare de tout ce qui fut grand et poétique parmi les hommes ».[/access]

Jules Barbey d’Aurevilly, Romans, édition établie et présentée par Judith Lyon-Caen, Gallimard, « Quarto », 2013.

*Photo : opacity.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !