L’Académie suédoise vient d’attribuer son prix de littérature à un auteur français pour la 16e fois. Mais est-ce que c’est un grand honneur pour la France? Annie Ernaux ne parle pas de notre vie collective mais de sa propre vie intime, toujours fidèle à une forme de nombrilisme bien-pensant. En apprenant la nouvelle, Jean-Luc Mélenchon a pleuré d’émotion, c’est tout dire.

« Le Français (à la différence de l’Anglais) se classe […] par la manière qu’il a de parler de littérature, et c’est un sujet sur lequel il ne supporte pas d’être pris de court : certains noms jetés dans la conversation sont censés appeler automatiquement une réaction de sa part, comme si on l’entreprenait sur sa santé ou ses affaires personnelles […] Ainsi se trouve-t-il que la littérature en France s’écrit et se critique sur un fond sonore qui n’est qu’à elle […] : une rumeur de foule survoltée et instable, et quelque chose comme le murmure enfiévré d’une perpétuelle bourse aux valeurs.» Julien Gracq, La littérature à l’estomac, 1950.

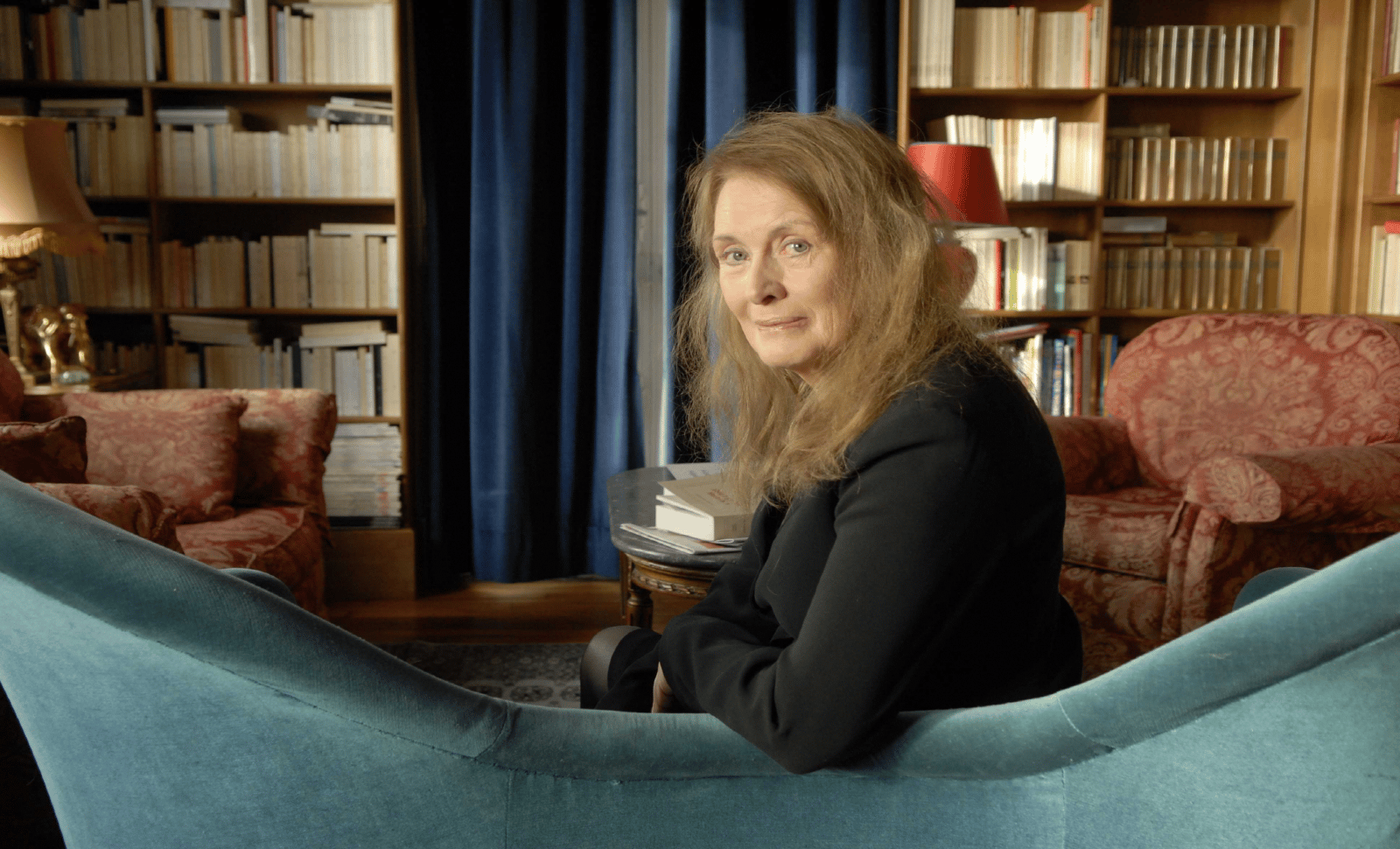

L’attribution du prix Nobel 2022 de littérature à Annie Ernaux qui divise zélateurs et détracteurs de « l’écrivaine » illustre une fois de plus ce tropisme français. De plus, cette distinction, parce qu’elle récompense tous les ans, depuis 1901, un écrivain qui « a fait preuve d’un puissant idéal », selon le testament du chimiste suédois, Alfred Nobel, donne lieu, dans ce cas précis, à l’expression virulente de divergences politiques.

Les sectateurs de la Nupes saluent la récipiendaire qui partage leurs combats et œuvre à leurs côtés pour le Bien. (Je vous fais grâce ici de la recension des soutiens et engagements de notre « auteure », largement évoqués depuis qu’elle s’est vu attribuer le prestigieux prix.) Je me contenterai simplement de préciser que Jean-Luc Mélenchon, très ému par cette nouvelle, en a « pleuré de bonheur ».

Quant aux réacs grincheux (dont je suis), ils auraient préféré qu’on désignât un auteur susceptible de sortir la littérature de la sphère de l’intime pour dire notre époque dans sa globalité. L’œuvre de Michel Houellebecq qui donne une vision d’ensemble de la société, comme le fit celle de Philippe Roth (dont on déplore que le Nobel ne lui échût jamais) aurait été, à leurs yeux, plus justement distinguée. Pourtant, l’ensemble des écrits d’Annie Ernaux, dont il convient à tout le moins de souligner qu’elle écrit correctement (difficile quand même de louer davantage une écriture tellement « blanche » qu’elle tend parfois même à s’effacer) en dit peut-être beaucoup plus sur notre monde qu’il n’y paraît de prime abord.

Comme un couteau

Liquidons d’abord la question de la qualité de l’écriture d’Annie Ernaux qui n’est pas ici ce qui nous intéresse. Il convient préalablement de tempérer (un peu) ceux qui la nient absolument, submergés par leur haine de l’idéologie de l’auteur. Annie Ernaux, qui écrit et c’est déjà beaucoup, a réfléchi sur sa pratique. Elle s’est efforcée, quelquefois avec bonheur, d’expérimenter la fameuse formule que trouva Jean Ricardou en 1963 : « Le roman n’est plus désormais l’écriture de l’aventure mais l’aventure d’une écriture ». Peu à peu, notre auteur a élaboré la fameuse « écriture blanche » qui accompagne dans son parcours d’écrivain l’abandon du roman au profit du récit autobiographique. « Un horizon s’est dégagé en même temps que je refusais la fiction, toutes les possibilités de formes se sont ouvertes » explique-t-elle dans l’entretien intitulé : « L’écriture comme un couteau », mené par échange de mails entre 2001 et 2002 avec Frédéric-Yves Jeannet.

Voyons maintenant ce que nous dit de notre époque l’œuvre d’Annie Ernaux. Tout d’abord, elle signe l’acmé d’une célébration de l’intime et d’un moi qui a définitivement pris le pas sur le groupe. L’aventure collective, trop durement éprouvée par les grands conflits mondiaux ne fait plus recette. On lui préfère une contemplation nombriliste, moins risquée. On se réfugie dans les replis protecteurs du moi sous couvert de le prendre pour objet d’étude. Il s’agit de se plaindre de la vie et de la petite musique monotone qu’elle sert à tout un chacun : « J’étais prof. Le but des études puis l’espoir d’une libération, d’une autre vie que les promenades au Jardin et le scotchbrite sur les casseroles. J’ai failli arriver en retard le jour de la rentrée. Loin le petit appartement, en ce moment le soleil donnait dans la cuisine, la douceur de la poussière et les bouillies, la tendresse facile d’un enfant. J’avais beau la maudire cette vie encoconnée, vouloir y résister, elle m’avait quand même eue. » (La femme gelée, 1981). Rien de plus ni de moins que la peinture d’un quotidien facile (pas celui de Gervaise, qu’on s’entende bien) servie par un style dont on ne peut que louer la platitude qui contribue à l’expression de la banalité. L’épopée a vécu.

Trahir sa classe

Bien sûr, on m’objectera qu’Ernaux a quand même offert un miroir salvateur aux nombreuses femmes issues d’un milieu populaire qui ont combattu pour être reconnues les égales de l’homme. Qu’elle a aussi dénoncé la tragédie de l’avortement clandestin. Mais, au-delà, c’est quand même sur sa petite personne qu’elle s’est épanchée jusqu’à plus soif au fil de ses livres : « En un demi-siècle, Annie Ernaux a successivement écrit sur son père, sa mère, son amant, son avortement, la maladie de sa mère, son deuil, son hypermarché », s’amusait, non sans justesse, Frédéric Beigbeder dans Le Figaro.

A lire aussi: La Bruyère ne connaissait pas Mélenchon: quelle chance!

Annie Ernaux est également emblématique du soutien qu’il convient d’afficher vaille que vaille aux damnés de la terre tout en se fustigeant pour sa réussite. Ainsi elle affirme dans « L’écriture comme un couteau » (un peu émoussé, le tranchant du couteau) : « C’est avec La place que j’ai pris toute la mesure du caractère politique de l’écriture […] moi, narratrice, venue du monde dominé, mais appartenant désormais au monde dominant, je me proposais d’écrire sur mon père et la culture du monde dominé. […] Le grand danger […] c’était […] de me situer du côté de ceux qui considèrent ce monde comme étranger, exotique, le monde « d’en bas » (comme le qualifient sans vergogne les hommes politiques de la droite au pouvoir actuellement). De trahir deux fois ma classe d’origine : la première qui n’était pas vraiment de ma responsabilité, par l’accumulation scolaire, et la seconde, consciemment en me situant dans et par l’écriture du côté dominant ».

Allez, faisons contre mauvaise fortune bon cœur : nous avons un prix Nobel de littérature, (très prisé des programmes du lycée, au demeurant) qui dit parfaitement notre société et nous avons évité l’épigone d’Ernaux, Édouard Louis.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !