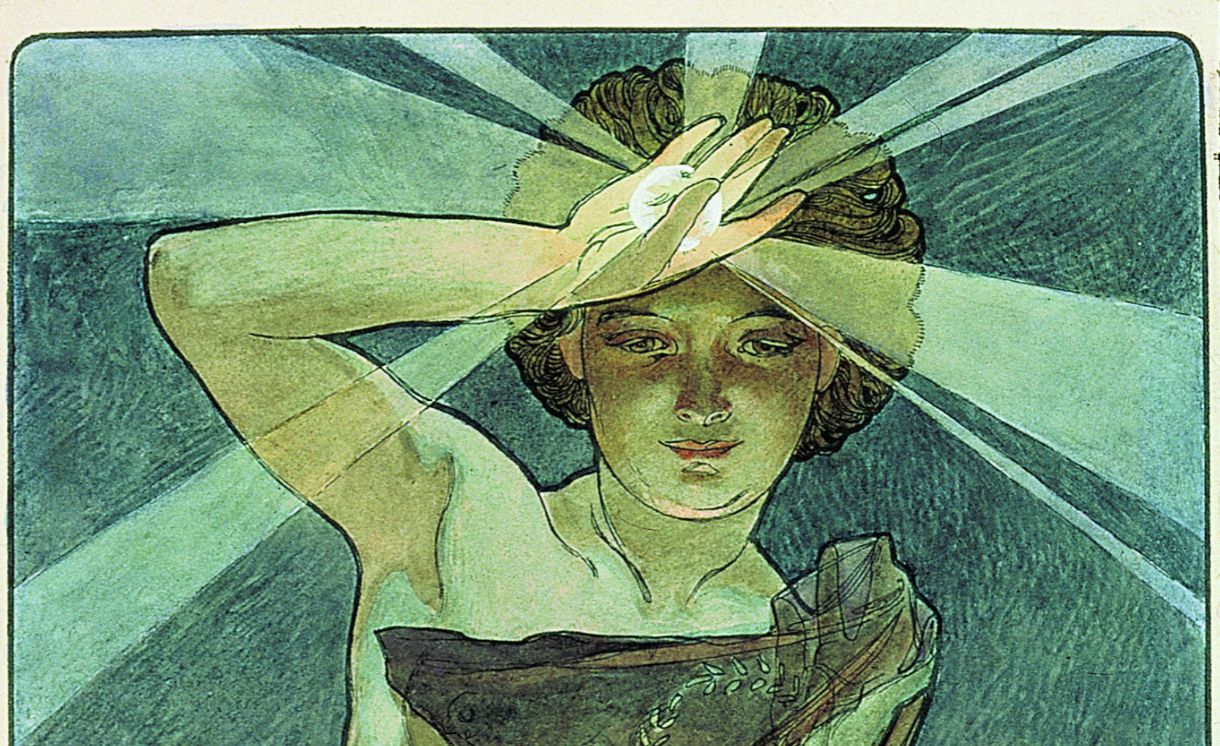

Le musée du Luxembourg, à Paris, propose à partir du 12 septembre une rétrospective Alphonse Mucha (1860-1939). Cet illustrateur tchèque emblématique de l’Art nouveau a produit des affiches mythiques pour Sarah Bernhardt et les biscuits LU. Il laisse une oeuvre singulière à la postérité florissante, notamment la bande-dessinée.

« Choisissez une autre profession où vous serez plus utile ! » tel est le commentaire qui accompagne le rejet de la candidature du jeune Alphonse Mucha à l’École des Beaux-Arts de Prague, en 1878. Il a 18 ans. Il est originaire de Moravie et a grandi dans un milieu populaire. Son approche est, semble-t-il, un peu simple. Il n’a pas compris ce qu’attend cette respectable institution. Ça n’empêche pas le jeune homme d’arpenter les rues de Prague et de s’attarder dans ses riches églises. Les décors de la Contre-réforme le font rêver, notamment ceux de la somptueuse Saint-Ignace. Le jeune Mucha tombe dans le baroque comme Obélix dans la potion magique. C’est ainsi que naît son attrait pour le faste visuel. Il prend goût à la plus grande fantaisie. Il emmagasine des images de corps à moitié nus, de drapés lyriques et de chevelures emportées par des souffles.

Cependant, il doit trouver un travail. Il participe à des chantiers de décors de théâtre et apprend son métier sur le tas. On lui confie aussi des décors de châteaux et de résidences. Pour parfaire sa formation, il entreprend de voyager. Il veut voir ce qui se fait ailleurs en Europe. Il part d’abord à Vienne où il devient un proche de Hans Makart. Ce peintre prodigieux, peu connu en France, a une œuvre décorative immense à laquelle se rattachent la sécession viennoise et des artistes comme Gustav Klimt. Ensuite, Mucha va à Munich où travaillent des artistes très originaux comme Franz Von Stuck. Mucha est d’ailleurs accueilli dans un atelier des Beaux-Arts de la capitale bavaroise au moment où ce dernier en sort. Finalement, en 1887, il se rend à Paris. Il est jeune, pauvre et inconnu. Cependant, il emporte avec lui, sans le savoir, le ferment des innovations d’Europe centrale.

Un tchèque chez le Gaulois

À Paris, il s’inscrit à des formations privées comme l’académie Colarossi. Il vit à proximité de cette dernière, dans une chambre louée rue de la Grande-Chaumière. Il exerce par ailleurs le métier d’illustrateur. Il est apprécié