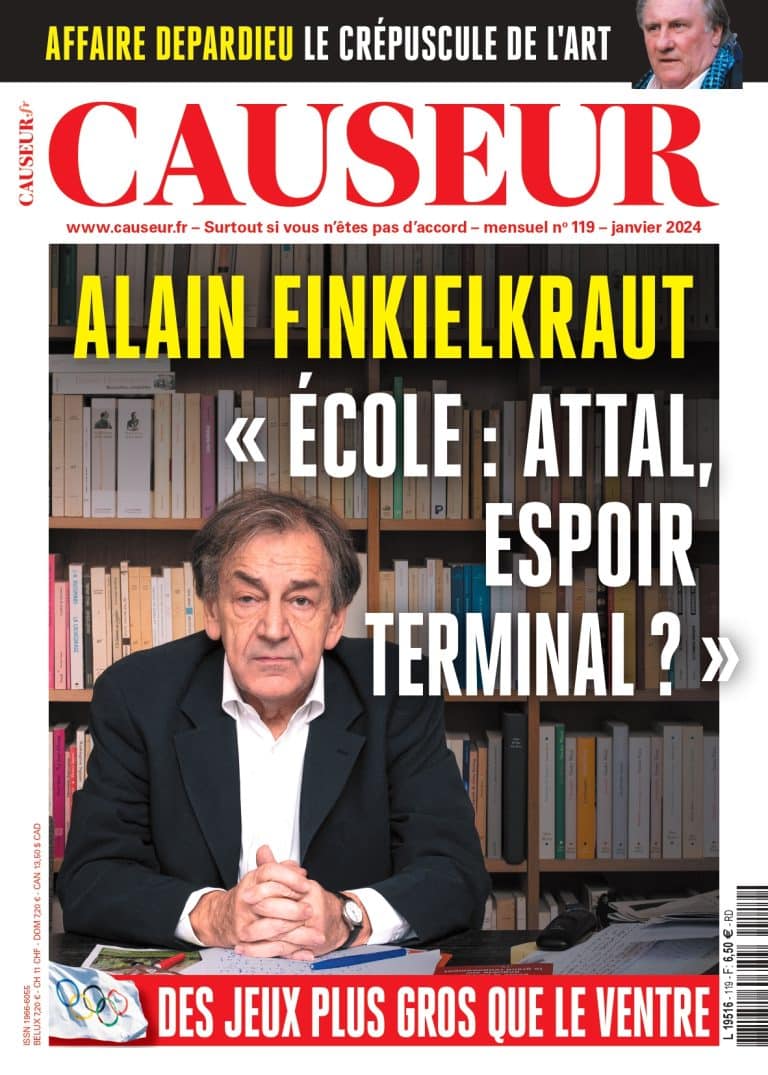

Comme tous les grands professeurs, Alain Finkielkraut ne part jamais d’une page blanche. Sa pensée est stimulée par celle des grands auteurs dont il a toute sa vie colligé les citations les plus inspirantes, ces « perles » auxquelles il consacre son nouveau livre. Ce sont aussi ces illustres prédécesseurs qui l’aident à penser l’actualité. Gabriel Attal peut-il sauver l’école ? Réponse d’un mécontemporain qui n’a pas perdu tout espoir.

Causeur. Vous pensez, avec Marc Bloch et Condorcet, que « les peuples libres ne connaissent d’autres moyens de distinction que les talents et les vertus ». Seulement, voilà près d’un demi-siècle que nous sommes dopés à l’égalitarisme ancré dans le victimisme – s’ils sont mauvais, ce n’est pas de leur faute. Autrement dit, nous ne sommes plus un peuple libre au sens de Condorcet. Pouvons-nous le redevenir ? Peut-on retrouver l’esprit méritocratique et se désintoxiquer de l’illusion de l’excellence pour tous ? Autrement dit, est-il encore temps de sauver l’École ?

Alain Finkielkraut. L’égalité est une vertu démocratique devenue folle. Pour Jules Ferry et les premiers penseurs républicains, la diffusion la plus large de l’instruction était essentielle au projet démocratique. À l’instar de Charles Renouvier, ils s’insurgeaient contre « ces bourgeois peu amis d’une égalité qui élèverait les ouvriers à leur propre niveau », c’est pourquoi selon eux, il revenait à l’État d’instaurer, sans complaisance ni relâchement, une forme de sélection. Cette exigence n’est plus comprise. La sélection est perçue comme une pratique barbare, et l’idée prévaut qu’en matière de culture rien n’est supérieur à rien. « Toute action pédagogique est objectivement une violence symbolique en tant qu’imposition par un pouvoir arbitraire d’un arbitraire culturel », écrivaient Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron en 1970. Cette critique radicale de l’École a été adoptée par l’École. On en voit le résultat. Tout est à reconstruire.

Malgré tout, il y a eu longtemps une bourgeoisie cultivée, soucieuse de transmettre à ses enfants autre chose que des biens matériels. Aujourd’hui, la déculturation est générale. Où est donc le groupe social susceptible de porter la révolution dont l’École a besoin ?

Pierre Bourdieu avait, sur un point, raison. Les enfants nés dans une famille bourgeoise, où on lisait des livres, où on parlait une langue riche, où on allait au théâtre et au musée étaient favorisés par rapport aux autres. Pour combattre cette inégalité réelle, il y avait deux moyens envisageables : soit favoriser les défavorisés, soit défavoriser les favorisés. Comme le montre Renaud Camus dans Les Inhéritiers, l’institution scolaire a choisi la deuxième méthode. La culture générale, relevant désormais du délit d’initiés, a été progressivement bannie de l’École. Ainsi s’est installé, toujours au nom de l’égalité, l’enseignement de l’ignorance. Il n’y a plus de classe cultivée en France, l’inégalité économique s’accroît et on le voit sur les réseaux sociaux, l’homogénéité culturelle prévaut. Ce sont des responsables politiques qui disent : « on doit travailler en profondeur sur comment développer le vivre-ensemble », ou encore « il y a un débat qu’on a à l’intérieur du monde éducatif sur quelle est la manière d’enseigner les valeurs de la République ». Voilà où en est la syntaxe de l’élite française. La culture n’est pas morte, mais elle est orpheline.

Gabriel Attal peut-il réussir ? On a envie de le croire, mais on a été échaudés par Jean-Michel Blanquer…

La sociologie en vogue depuis cinquante ans nous a expliqué que la rhétorique de la méritocratie convertissait un privilège de classe en propriété personnelle. Pour abolir ce privilège, on a choisi d’accueillir les élèves plus faibles dans les classes plus avancées et ensuite de se régler sur leurs capacités pour ne laisser personne en dehors du chemin. C’est ainsi, avec les meilleures intentions, que le niveau s’est effondré. Les premières victimes de cette politique étaient et sont ceux qui n’ont que l’École pour s’élever. Dans le monde d’aujourd’hui, ni Charles Péguy ni Albert Camus n’auraient pu faire de véritables études et devenir ce qu’ils sont devenus. Gabriel Attal a rompu avec ce discours, avec cette pensée, avec cette politique dévastatrice. C’est tout à son honneur. Réussira-t-il ? C’est une autre question. Le public change, le climat n’est plus