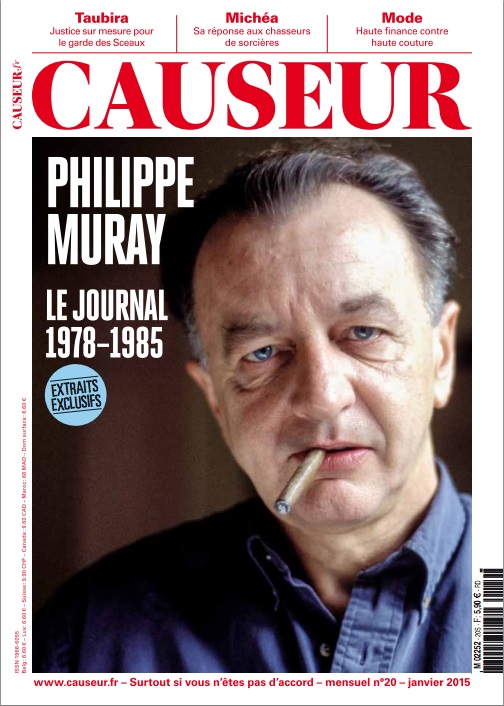

Pendant près de trente ans, vous avez été la compagne puis l’épouse de Philippe Muray. Malgré de nombreuses sollicitations depuis sa mort, en 2006, vous vous êtes très rarement exprimée. À l’occasion de la parution de ce premier volume du Journal, vous nous faites l’amitié et l’honneur de rompre ce quasi-silence dans Causeur. Soyez-en remerciée.

Pendant près de trente ans, vous avez été la compagne puis l’épouse de Philippe Muray. Malgré de nombreuses sollicitations depuis sa mort, en 2006, vous vous êtes très rarement exprimée. À l’occasion de la parution de ce premier volume du Journal, vous nous faites l’amitié et l’honneur de rompre ce quasi-silence dans Causeur. Soyez-en remerciée.

Vous êtes donc à la fois la veuve de l’auteur, par conséquent la propriétaire légale des droits sur son œuvre, et aussi l’éditrice du Journal. Est-ce que ce n’est pas une position un peu délicate ?

Anne Muray-Sefrioui. Le plus difficile, c’était la décision de publication. Mais une fois qu’elle a été prise, j’ai agi en éditrice, en laissant les affects de côté. Du reste, c’était ma profession, je sais donc ce qu’est un livre ou une phrase. Je me sentais d’autant plus légitimée à m’en occuper moi-même que Philippe m’a toujours impliquée très étroitement dans la publication de ses livres : je relisais les manuscrits, les épreuves, et j’en suivais toutes les étapes. Comme je fais partie des éditrices old school, je respecte les auteurs, je ne cherche pas à les enfermer dans mes propres grilles. A fortiori s’agissant de Muray ! Il n’était donc pas question pour moi d’intervenir en quoi que ce soit dans le texte du Journal ni de changer la moindre virgule. En revanche, je ne m’en cache pas, j’ai supprimé quelques passages qui exposaient trop ma vie privée et celle de mes enfants : comme je l’ai écrit dans ma postface, « mon immolation à la littérature a ses limites ». Mais ces coupures ne représentent qu’une dizaine de pages sur ce volume, et il n’y en aura pas davantage dans les volumes suivants – dans le deuxième, sur lequel je travaille actuellement, il n’y en a quasiment pas.

Vous y apparaissez sous le surnom de Nanouk…

C’est le nom qu’utilisent ma famille et certains de mes amis. D’une certaine façon, c’est le nom de mon personnage dans ce grand roman qu’est le Journal.

Ce sera donc celui sous lequel vous passerez à la postérité ! Vous avez choisi d’écrire une postface parce que, dites-vous en riant, « on ne préface pas Muray » ! On préface Balzac et Chateaubriand, mais pas Muray ?

C’est lui-même qui le disait ! Il n’aurait jamais laissé qui que ce soit le surplomber par une introduction. Moi encore moins…

Quoi qu’il en soit, c’est un très beau texte, à la fois personnel et pudique, peut-être un peu court…

Comme je m’étais toujours refusée à écrire la moindre ligne sur Muray, mon projet, à l’origine, était d’écrire un texte assez long pour régler cette question. J’en avais même trouvé le titre : « Seul comme Muray ». Mais cela m’aurait entraînée trop loin, il aurait fallu livrer une part de mon intimité, et je n’y tiens pas. J’ai préféré m’en tenir à mon rôle d’éditrice, raconter le chantier énorme que représentait cette publication, puisqu’une grande partie du Journal était restée à l’état de cahiers manuscrits, et qu’il fallait aussi saisir de nombreuses années dactylographiées.

Ce premier volume couvre les années 1978-1985 : quand aurons-nous droit à la suite ?

Il est entendu avec Les Belles Lettres que le deuxième volume paraîtra en septembre 2015, nous verrons ensuite. Ce qui est intéressant à noter, c’est que ce premier tome réunit huit ans de Journal, alors que les suivants n’en contiendront que deux, avec le même nombre de pages : c’est dire à quel point il enfle considérablement d’année en année, et la place qu’il occupe dans l’ensemble de l’œuvre de Muray, puisqu’il l’a tenu pendant vingt-six ans… Il me semble d’ailleurs que ce Journal est l’un des plus copieux du xxe siècle !

[access capability= »lire_inedits »]

Sans vous entraîner dans l’intime, avez-vous été surprise par ces textes écrits à vos côtés ?

Par rapport à mes souvenirs, j’ai noté quelquefois des décalages, des distorsions, des interprétations divergentes des mêmes faits. Parfois, des détails qui me paraissaient insignifiants sont développés très longuement. Ce qui m’a le plus frappée, dans ce premier volume surtout, ce sont des événements qui m’avaient paru importants et qui sont complètement passés sous silence. Mais si j’ai eu la révélation de faits que j’ignorais, je n’ai pas découvert d’aspects nouveaux de la personnalité de Philippe.

Autorisez-nous une question de midinette : quand on lit le Journal (et quand on a connu Philippe), on se dit que ça n’a pas dû être facile de vivre avec lui !

Non, cela n’a pas été facile. Vivre avec un artiste, c’est exigeant. Mais il n’a pas réussi à me tuer, ce n’est pas si mal !

S’agissant de la paternité, thème central de Postérité, il avait, en somme, fait sienne la maxime « Aut libri aut liberi » – « Ou bien les livres ou bien les enfants »…

En effet, il avait fait un choix, celui de l’œuvre. Ce premier volume rend très bien compte, justement, des contraintes auxquelles le soumet sa vocation d’écrivain.

Entrons dans le Journal : on a le sentiment que le carburant, ce qui faisait vivre et écrire Muray, c’était l’orgueil.

Si l’orgueil est le sentiment de sa propre valeur, vous avez sans doute raison. « J’ai toujours pensé que j’étais célèbre », disait-il. Envisager un roman intitulé Le Genre humain – qui n’a pas été publié –, ce n’était pas modeste comme ambition ! C’est d’autant plus curieux qu’en même temps – et le phénomène est très frappant dans ce premier volume – il est totalement habité par le doute. Il ne cesse d’écrire qu’il n’y arrivera jamais. Et malgré tout, malgré les échecs et les tâtonnements, il continue, il recommence, avec une espèce d’acharnement incroyable, ce qui suppose une foi en soi exceptionnelle.

Il commence à écrire son Journal à 33 ans et, dès les toutes premières pages, il parle du Christ. Est-ce une coïncidence ?

Il y a très peu de hasards dans l’œuvre de Philippe, cette « coïncidence » n’en est certainement pas une. S’il ne s’est jamais proclamé catholique, s’il n’était pas pratiquant, son œuvre s’inscrit ouvertement dans la catholicité. Toute sa pensée s’y enracine, elle fait jouer notamment la notion de péché originel, de faute et, plus que tout, de séparation. Par ailleurs, son rapport à la foi est complexe, il écrit ainsi cette phrase très saisissante en 1983 : « J’ai toujours considéré comme une preuve de ma médiocrité morale et intellectuelle mon incapacité à m’intéresser à mon propre rapport “avec Dieu”… Si j’y crois ou pas… Et les raisons… »

Dans la période où il s’interroge sur la culture américaine, en 1983, c’est-à-dire à l’époque où le Muray que nous connaissons commence à percer, il parle du protestantisme comme d’un véritable repoussoir.

Il a toujours établi une distinction – qui est en effet devenue plus claire au fil des années – entre les pays protestants et le monde catholique. Pour lui, ce sont deux visions antinomiques, et il avait choisi son camp. Il avait compris que le péché, la rémission, le plaisir ne sont nullement incompatibles dans le catholicisme – quoi qu’en pensent ceux qui n’y connaissent rien. Pour Muray, comme pour Baudelaire, la faute et le goût de la faute vont de pair. Par ailleurs, il considérait que par essence l’art est catholique : il ne cesse de le marteler, par exemple, dans son livre sur Rubens.

Au début du Journal, il est aussi très travaillé par la question du multiple, par la « prolifération démographique », qu’il met en rapport avec l’effacement du religieux. « Avec la disparition du contrat social-religieux a disparu “le père de multitude”, remplacé par la mère démographique, il faut tout recommencer », écrit-il le 9 septembre 1979 dans un article sur Gertrude Stein.

Oui, ce thème de l’Un et du multiple est déjà présent dans ses tout premiers livres, Chant pluriel, publié en 1972, et Jubila, en 1976 : le personnage de ces deux récits, ou « romans », c’est la foule, la masse, le nombre. Il est aussi question dans le Journal d’un autre roman dont le titre, Multiplicande, suggère également l’idée de nombre, qui est centrale chez lui. Cet ouvrage n’a pas vu le jour. Et comme Philippe ne gardait pas ses manuscrits, je n’en ai aucune trace. Cela dit, cette question du multiple n’a pas disparu, elle s’est déplacée ensuite vers celle du « socialisme généralisé ».

Le Journal a une fin, qui n’est pas la mort de Muray. Le 31 décembre 2004, vingt-six ans après avoir commencé Ultima necat, il écrit ces mots – que vous citez dans la postface : « Ici se termine non seulement l’année mais aussi, et pour des raisons que je n’ai pas le temps de déployer, la rédaction de mon Journal. Disons que, d’une part, il commençait à m’ennuyer, comme ma vie, comme la vie en général, et que, d’autre part, il était devenu ce qui m’occupait suffisamment pour que je n’aie pas le temps d’écrire autre chose… » Vous en a-t-il parlé ?

Je me souviens qu’il m’a fait part de cette décision. Pourtant, les mois suivants, il lui arrivait d’évoquer telle ou telle chose qu’il avait notée. « Alors, tu continues », disais-je. « Non, ce n’est plus mon Journal », répondait-il. Et, en effet, ce sont des notes, sans presque de commentaires, des copies de correspondances ou d’articles, on n’y trouve plus du tout la même ambition. Mais c’est déjà un peu vrai pour les années précédentes, on a le sentiment qu’il en était fatigué.

On pense à la fin d’une psychanalyse. Était-ce la fonction du Journal ?

Il me semble que sa fonction a évolué. Au début, il s’agit d’un outil de travail, d’une manière pour Muray de réfléchir sur son activité d’écrivain, de commenter la littérature des autres, c’est une sorte de réservoir à idées. Puis, à mesure que le temps passe, l’observation et la critique du monde occupent une place de plus en plus grande. Le Journal devient une œuvre littéraire en soi, ce dont Muray a parfaitement conscience, et il la revendique comme telle. Je ne crois pas qu’il faille lui attribuer une fonction « psychanalytique ». En 1995, il a rédigé une préface à son Journal, dans laquelle il définit très précisément son activité de diariste. Je vous la livre : « Qu’est-ce que tenir son Journal ? Multiplier les pensées clandestines, les actes négatifs, traverser la vie en fraude, tromper tout le monde. La société est devenue une mégère si répugnante, une poufiasse si épouvantable qu’on ne peut qu’avoir envie de la cocufier, tout le temps, dans toutes les occasions. »

Ce qui explique cette publication posthume ?

C’est Muray lui-même qui l’a écrit : « Un Journal qui se respecte ne peut être que d’outre-tombe. » Il entendait s’exprimer avec une liberté totale, et il avait parfaitement conscience que son Journal était impubliable de son vivant. Il n’avait pas envie de se faire un ennemi à chaque coin de rue…

Vous avez choisi d’interrompre ce premier volume à la fin de 1985. Pourquoi ?

D’abord, la dernière phrase est admirable : « Tout ce que j’écris s’efface. » Il était difficile de résister à une chute pareille ! C’est aussi le moment où Muray tourne la page des essais, après Le xix e Siècle à travers les âges, pour revenir au roman. Mais, surtout, ces huit ans représentent son passage à la maturité, on y voit toute la cohérence du cheminement de sa pensée. En réalité, le Muray de la fin est en germe, celui qui réfléchit à la disparition du réel, au grégarisme, à l’emprise grandissante des femmes ou aux injonctions terroristes du « Bien ». Tout est en place.

Son séjour aux États-Unis, en 1983, semble avoir été riche d’enseignements. Comme s’il y avait déchiffré notre avenir…

En Amérique, il observe un monde qu’il ne connaissait pas et il pressent immédiatement qu’il va être le nôtre. À son retour, il écrit Le xixe Siècle à travers les âges et, dès que le livre paraît, il cesse de s’y intéresser, alors qu’il avait prévu à l’origine de lui donner une suite. Comme si, ayant réglé un problème, il pouvait passer à autre chose. Mais bien avant, dès 1981, il comprend que le monde est en train de changer de bases, que l’ennemi est là.

N’a-t-il jamais eu, même dans sa prime jeunesse, de période gauchiste, si on ose lui appliquer ce terme ?

Il a lu les grands penseurs de la gauche, Marx, Althusser, etc., et certainement beaucoup plus attentivement que ceux qui s’en réclamaient. Ce sont ces lectures qui lui ont permis d’analyser les événements avec une réelle hauteur. Un de ses amis de lycée m’a confié des lettres de Philippe qui couvrent notamment Mai 68 – il faudra que je les publie un jour –, c’est très drôle. Il observe ce qui se passe avec une acuité surprenante, c’est sans doute l’une des rares personnes à avoir compris ce qui se jouait. Mais, en même temps, il est parfaitement étranger au mouvement.

Le Muray de la maturité est un opposant, il était en guerre contre le monde. L’a-t-il toujours été ?

Par définition, un artiste est un homme seul qui s’oppose à tous les autres. Oui, il était en guerre, et d’ailleurs, dans les dernières années, quand il partait à son bureau, je lui demandais chaque matin en riant : « Tu as bien mis ton heaume ? » Plus sérieusement, il disait s’inspirer de la « pratique de la guerre » de Nietzsche : n’attaquer que ce qui est victorieux, n’attaquer que des choses pour lesquelles on ne trouvera pas d’allié, ne jamais attaquer les personnes, qui ne sont que les verres grossissants qui permettent de rendre visible une calamité publique encore cachée. C’est une attitude qui implique évidemment la solitude. Et Philippe était très seul. Il a une très belle phrase, à ce propos, en 1984 : « Le seul infini que je connaisse, d’ailleurs, c’est la solitude. Le seul infini en acte… » Du reste, il n’a jamais été mondain, sauf s’il y était vraiment contraint, et il ne se laissait pas facilement contraindre. Il évitait autant que possible les cocktails, les soirées littéraires, les débats. S’il a participé à quelques colloques, c’était uniquement dans l’objectif de republier ailleurs ses interventions. Il rencontrait les gens individuellement, et encore assez peu dans les années 1980. Muray savait très bien se protéger, protéger son travail et ses secrets.

Dans les premières années du Journal, il n’est pas franchement hilarant, il a plutôt un côté sombre, une tendance au ressassement. L’homme que vous avez connu a-t-il toujours été habité par cette rage drolatique qui rendait sa compagnie si savoureuse ?

Au début de notre vie commune, c’était surtout quelqu’un de très anxieux, mais un homme intelligent a toujours de l’humour. Évidemment, ce n’était pas du même ordre qu’à la fin de sa vie, où l’on avait l’impression de vivre avec lui dans une farce perpétuelle. Oui, nous avons tous beaucoup ri ! Il avait un tel talent pour pointer les ridicules de l’époque…

Le Journal est passionnant à cet égard, puisqu’on voit un jeune homme, puis un homme mûr, observer les mutations majeures de son époque. Muray restera-t-il, selon vous, comme l’écrivain du basculement du monde ?

Sans aucun doute. Comme on le voit dans le Journal, il est l’un des premiers à pressentir la mutation qu’il décrira sous les espèces de la fin de l’Histoire. Mais je ne parlerais pas de prescience, encore moins de prophétisme. En réalité, il arrive à cette vision du monde à travers un procédé littéraire qu’il qualifiait lui-même de « dilatation ». En poussant à l’extrême un détail qui pourrait sembler dérisoire, déniché dans la presse, la télé ou les faits divers – qu’il adorait –, il a décrit notre réalité d’aujourd’hui. C’est le procédé qu’il a utilisé dès Le xixe Siècle, en partant du déménagement du cimetière des Innocents pour saisir la vérité profonde d’une époque.

Sa difficulté avec le genre romanesque a été pour lui une terrible source de souffrance, on le voit avec l’échec du Genre humain dont il est question dans ce volume. Reste qu’il est surtout connu par un genre dont il aura peut-être été le seul représentant, la chronique d’époque, qu’il dresse dès L’Empire du Bien, et surtout avec Après l’Histoire, où l’on voit apparaître Homo festivus. N’est-ce pas la preuve qu’on peut être écrivain sans être romancier ?

La question du genre littéraire est toujours délicate. En effet, dans ce premier volume, l’expression de son tourment à propos de la forme romanesque occupe une place considérable. Et pourtant, on peut considérer l’ensemble de ce Journal comme un roman – un roman malgré lui. Dans les tomes suivants, vous verrez, il fait d’éblouissantes peintures de personnages, de situations, de décors. Si elles se trouvaient dans un roman, au sens classique du terme, on crierait au génie. Ses derniers écrits peuvent donner l’impression trompeuse qu’il ne s’intéressait qu’aux problèmes de société, mais c’est faux. Au contraire, il savait comme personne regarder les gens, un paysage, un tableau… Il voyait tout, il avait un œil terrifiant.

Il a néanmoins publié dans sa maturité au moins deux romans qui resteront, On ferme et Postérité.

Ils n’ont pas eu le succès que Muray espérait, malheureusement. On ferme, en 1997, a marché très modestement, il s’y attendait un peu d’ailleurs. Mais Postérité avait été un four monumental dont il a énormément souffert. Il a eu du mal à se remettre ensuite au travail romanesque. Si on analyse On ferme de près, on voit qu’il y a deux parties bien distinctes. Les deux cents premières pages sont en quelque sorte la suite de Postérité, puis cela devient tout autre chose. Je pense que c’est dans cette veine-là qu’il aurait continué. Puis il a été pris par d’autres activités, c’est l’époque où il a commencé à être très sollicité. Mais il ne s’est jamais vraiment guéri de ne pas avoir écrit « le » roman. Vous savez, Muray était très drôle mais il n’était pas gai, et même quelquefois un peu dépressif. Il était régulièrement happé par le sentiment d’être arrivé au bout de ce qu’il avait à dire. Tout de même, les dernières années de sa vie, il avait bien l’intention de revenir à la fiction. Il avait commencé à écrire des nouvelles dont j’ai retrouvé les ébauches.

Il y a un grand absent dans ce Journal, c’est l’argent. Muray parle peu des problèmes matériels.

C’est vrai que le mot « argent » apparaît rarement. En revanche, il parle souvent de ses travaux alimentaires, dont il souffre énormément parce qu’il est contraint de se couper de son œuvre littéraire. Mais il voulait être à l’aise, il aimait le confort qu’apporte l’argent, les bons restaurants, les bons hôtels, la possibilité de louer une maison dans le Midi pour travailler tranquillement. Cela avait un prix, et il l’a payé en y mettant une énergie inouïe.

C’était la condition de sa liberté, non ?

Absolument. Il ne voulait dépendre d’aucune institution, qu’elle soit publique ou privée, c’est pourquoi il n’a jamais voulu enseigner ni intégrer une rédaction. Il souhaitait jouir d’une liberté de pensée absolue, ne subir aucune pression. Et puis, on ne l’imagine pas travailler en collaboration ! Faire le « nègre », ça préservait sa tranquillité, à tous les égards.

Venons-en un peu au côté vachard du Journal. On y voit des personnages, en particulier Philipe Sollers qui, dans ce premier volume, est encore, sinon un ami, du moins un allié. Mais on devine, au vu des textes qu’il lui a consacrés et des extraits que vous avez déjà dévoilés, qu’il en prend pour son grade dans les suivants…

Les gens qui tentent de résumer, sans le connaître, l’itinéraire de Muray pensent généralement qu’il a été « sollersien ». En réalité, ce qu’il en dit dès les années 1980 est très clair : il comprend qu’il a affaire à un renard et qu’il ne faut pas se laisser avoir. Il était évidemment sensible à la séduction qui se dégageait de Sollers à l’époque – après, ça s’est gâté. Mais il n’est pas dupe, il se méfie absolument tout le temps.

Il est aussi beaucoup question de Catherine Millet et Jacques Henric. À l’époque, vous paraissiez amis, vous avez passé des vacances ensemble. Était-il à ce moment-là sensible à l’avant-garde ?

Il s’intéressait encore un peu à l’avant-garde littéraire, et il a beaucoup publié dans Art Press. Avec Henric et Millet, il était surtout question de littérature, même si nous sommes allés ensemble voir des Vermeer et des Rubens en Hollande. L’art contemporain n’intéressait pas Philippe. Celui qu’il a aimé, adoré même, c’était Picasso. Pour lui, c’était l’artiste absolu : son itinéraire, sa personnalité, son énergie, son rapport avec les femmes, tout le passionnait chez lui. En gros, c’était à ses yeux le dernier génie de l’art.

En 2000, au moment de notre rencontre, Muray était encore un écrivain assez confidentiel, un plaisir pour initiés. Comment vivez-vous le fait qu’il soit quasiment « à la mode » ?

Il est certain que l’audience de Muray a véritablement explosé grâce aux lectures de Luchini. À vrai dire, quand j’ai pris contact avec lui, personne n’aurait imaginé un succès pareil. Au départ, trois dates seulement étaient fixées, et nous nous inquiétions de savoir s’il y aurait un public ! Je comptais bien sur les fans murayens, car je connaissais l’existence de ces lecteurs discrets et fidèles, mais je n’avais pas mesuré la popularité de Luchini. Je ne peux que me réjouir qu’il ait fait connaître Muray davantage… même s’il y a sans doute quelque part un quiproquo. Car ce n’est pas qu’un chroniqueur rigolo ! Justement, le Journal vient à propos pour rappeler qu’il s’agit d’abord d’un écrivain, et d’un écrivain au sens le plus puissant du terme. Ces textes qui ont tant fait rire, et qui ont permis à beaucoup de découvrir Muray, sont un point d’orgue après un très long cheminement.

Finalement, quelle place le Journal occupe-t-il dans l’œuvre de Muray ? Peut-on dire que c’est la matrice ?

À mes yeux, c’est un objet littéraire exceptionnel, qui met en lumière une pensée qui se construit et s’épanouit. J’ai du mal à admettre qu’on emploie le même terme pour les petites confessions que tant de gens se sentent obligés de publier aujourd’hui. Le Journal est non seulement central dans l’œuvre de Muray, mais il a aussi été le pivot autour duquel s’organisait son temps d’écrivain. J’irais même plus loin : dans un sens, il vivait pour écrire le Journal. Je vous ai dit à quel point il détestait les mondanités. Mais, à un moment donné, il s’est mis à accepter de sortir de temps en temps pour l’alimenter. J’ai même trouvé, en 1992 il me semble, une phrase dans laquelle il s’adresse à son Journal et lui dit en substance : « Je te dois ça, il faut que j’y aille pour te donner à manger. » Le Journal devient l’objectif, une entité envers laquelle il se sent des devoirs.

[/access]

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !