Mon ami Steven Sampson, grand spécialiste de la littérature américaine devant l’Éternel et de Philip Roth en particulier, me disait que les grands écrivains yankees, Douglas Kennedy ou James Ellroy notamment, ont atteint un tel degré de réalisme qu’un roman où une famille ne comptant pas au moins deux hypocondriaques, un sadique et un vieillard gâteux qui bave sur son plastron serait considéré comme un roman à l’eau de rose.

Par ailleurs, aucun lecteur ne prendrait en considération un écrivain qui n’aurait pas souffert de traumas infantiles, goûté à une vie de débauche et de guigne, tâté de l’hôpital psychiatrique, affirmé une ambition pathologique – être le général en chef des lettres américaines, par exemple – et bossé dur. Peu importe qu’il ait du style, il lui faut d’abord une épaisseur humaine, avoir roulé sa bosse et traîné dans la boue le rêve américain. Plus rien à voir avec Mark Twain, Henry James, Carson McCullers, Dorothy Parker, voire Salinger. Après avoir écouté la description apocalyptique que me faisait Steven Sampson de la littérature américaine actuelle, j’ai mieux compris pourquoi elle me tombait des mains et je suis revenu à mon cher Henri-Frédéric Amiel qui, comme Proust, est parvenu par la seule magie de son écriture à me faire partager la météorologie de son âme, la subtilité de ses troubles de conscience, l’essence de sa mélancolie et le charme du temps perdu. Je n’ai d’ailleurs moi-même pas eu d’autre but que de relater les pérégrinations d’un jeune Lausannois à Paris et, accessoirement, au Japon.

Ayant travaillé pour quelques éditeurs renommés et pour quelques gazettes littéraires, j’ai pu observer de près comment ils s’y prenaient pour fabriquer des « génies », à la manière des marchands de la rue Saint-Sulpice fabriquant des vierges, des saints et des dieux en plâtre peint. J’ai également compris qu’il valait mieux choisir un pseudonyme qui sonne bien ou évoque une gloire passée, voire un lieu de passage très fréquenté. Je ne l’ai pas fait, faute d’imagination ou d’ambition, et j’ai conservé le nom de mon père, quitte à être confondu avec un pull à carreaux qui n’est vraiment pas mon genre. Il est vrai que maintenant on me prend plutôt pour un spécialiste du terrorisme international, un certain Roland Jacquard intervenant à l’occasion de chaque prise d’otages ou de massacres attribués à d’obscurs groupuscules islamistes. Obscurs pour moi, bien sûr, et non pour lui qui en démêle à chaque fois avec une évidente satisfaction les ramifications et les motivations, comme s’il était lui-même le cerveau de ce poulpe géant. J’aurais pu prendre le nom de ma mère, Mangelberger, mais, dans mon adolescence, je préférais éviter d’être confondu avec un rescapé des camps nazis comme l’était mon ami Pierre Katz, ou pour le rejeton d’une famille de bourreaux. « Nomen est omen », disaient les Romains (« ton nom est ton destin »). Je me demande parfois si sous le nom de Mangelberger j’aurais écrit les mêmes livres.

2. Amiel ne visait aucun public

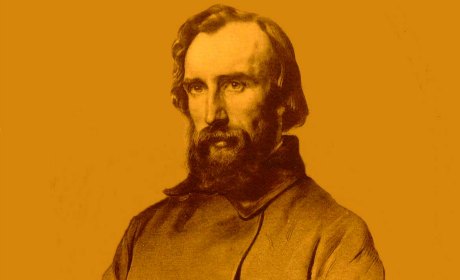

Dès la première publication du Journal d’Henri-Frédéric Amiel, publication posthume et tronquée à la fin du XIXesiècle, les critiques littéraires se posèrent une question : comment un auteur si médiocre dans les rares livres parus de son vivant, un professeur si terne dans son enseignement, un célibataire si conventionnel, devenait-il chaque soir devant la feuille blanche un analyste si profond, un écrivain si sûr, un maître original et incomparable ?

Albert Thibaudet, dans un livre un peu oublié à tort, Intérieurs, qui traite de trois auteurs – Fromentin, Baudelaire et Amiel, une sainte trilogie pour moi –, répond à cette question. « Tout se passe, écrit-il, comme si, à l’intérieur d’Amiel, s’était trouvé un démon étonnamment habile, un malin génie occupé à boucher toutes les issues qui auraient pu l’écarter de son journal. » Amiel redoutait l’action, se méfiait de la technique, évitait la spéculation et rejetait toute forme de construction littéraire. Il ne visait aucun public : il se bornait à occuper sa paresse avec son journal. Son extrême dénuement a fait de lui un bouddhiste (de l’École réformée, celle qui dit non à la réincarnation) installé au bord du lac Léman. Dans la Genève de Calvin, de Voltaire et de Rousseau, soudain une autre musique se fait entendre : j’y reviens de plus en plus souvent, un peu à l’image de mon père à la fin de sa vie. Ma mère, elle, ne lâchait plus Thomas Bernhard, et elle est morte en tenant Extinction dans ses bras.

3. Edmond Jabès et Max Jacob

Comme il se promenait rive gauche avec Max Jacob, quelle ne fut pas la stupéfaction du jeune Jabès quand Max lui présenta un poète célèbre (il ne dévoile pas son identité), lui serrant avec empressement la main, puis glissa à son oreille : « C’est un con ! »

Dès qu’il se fut éloigné, Jabès reprocha à Max Jacob son attitude. Max répliqua aussitôt : « Que veux-tu que je fasse s’il est toujours con et quelque fois poète ? » Puis Max donna à Edmond quelques conseils pour réussir dans la vie littéraire parisienne : « Gueule et ne remercie jamais. Et ne manque surtout pas de faire parler de toi. On apprécie beaucoup plus ceux qui commettent des frasques que ceux dont on ne sait rien. Il faut se plier à la mentalité des imbéciles.

– Et toi, Max, l’as-tu fait ?

– Oh ! Non ! lui répondit-il, j’ai eu beaucoup de chance, on l’a fait pour moi… »

La dernière lettre de Max Jacob – il mourra à Drancy le 5 mars 1944 en dépit des interventions de Sacha Guitry et de Jean Cocteau – est si poignante qu’il me faut bien la citer pour conclure cette chronique. Elle est adressée à Jabès : « La souffrance seule peut conserver une race ou une société. Il faut nous attendre au cours des siècles à retrouver le martyre dont le sang féconde. Quant à moi, j’y suis préparé dès longtemps et comme juif et comme catholique fervent. J’en parlais avant Hitler. J’en parlerai toute ma vie. Je suis enchanté de ma vie de souffrances infinies et je souhaite la souffrance purificatrice à mes amis. » L’humour et le mysticisme font rarement bon ménage. Sauf chez Max Jacob.

*Image : Henri-Frédéric Amiel (wikimedia).

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !