Depuis une vingtaine d’années, l’occupy culture est une des vaches sacrées de la gauche culturelle italienne. On ne peut comprendre ce phénomène sans une petite précision lexicale : en Italie, « occupazione » est un mot fort, chargé d’histoire, qui, ironiquement et significativement, occupe le même champ sémantique et imaginaire que le mot « résistance » en France.

L’occupazione est née dans les années 1919-1920, au cours du Biennio Rosso (la biennale rouge), une révolte ouvrière et paysanne noyée dans le sang. Ce mouvement de remise en question du capitalisme fut l’un des premiers à pratiquer des occupations massives de terres et d’usines. Et en 1968, dans le sillage du Mai français, l’occupation générale des universités engendra une révolution culturelle. Tragédies et justice, drames et victoires, privations et reconquêtes, pillages et réappropriations se condensent dans le mot « occupazione »[access capability= »lire_inedits »]

L ’occupazione est donc, chez nous, à la fois un symbole de tragédie et de combat. En revanche, l’occupy culture a toujours été une farce. Mais au fait, qu’entend-on exactement par là ? Un peu d’histoire encore. À Rome, pendant les années 1990, les initiatives culturelles qui se veulent « d’en bas » et « au service des citoyens » prolifèrent, s’attirant, cela va de soi, les sympathies de la gauche organique, passée depuis longtemps dans un monde post-idéologique et bénéficiant de l’onction de ceux que le grand journaliste et historien Indro Montanelli appelle perfidement les « firmaioli », intellectuels alignés qui ne vivent que pour apposer leur firma, leur signature, tel un sceau aristocratique, au bas de n’importe quel manifeste ou pétition comportant les formules « Bien commun » ou « Intérêt public » – en France, on parlerait de pétitionnaires professionnels. C’est dans ce contexte balisé que des militants autoproclamés « défenseurs du patrimoine culturel italien » et surtout « ultimes remparts contre la régression culturelle provoquée par vingt ans de Berlusconi » multiplient les occupations de théâtres et de cinémas.

Ces dernières années, le phénomène a essaimé dans tout le pays, mais la bataille la plus homérique a eu lieu à Rome autour du Théâtre Valle, le plus ancien théâtre encore en activité de la ville, là où, en 1921, Luigi Pirandello présenta pour la première fois Six personnages en quête d’auteur. Jusqu’à son évacuation le 10 août dernier, le Valle a été durant trois ans le symbole le plus éclatant de l’ânerie conformiste de l’occupy culture et de l’hypocrisie qui se cache derrière la formule « Bien commun ».

Le 14 juin 2011, les « communardes », selon leur propre appellation contrôlée, font irruption dans le théâtre pour « empêcher sa privatisation et l’ouvrir aux citoyens à travers de nouvelles formes de démocratie », avant de constituer la Fondazione Teatro Valle Bene Comune. Elles promettent la « première institution de l’imprudence », un « saut dans le vide », la « folie lucide »…

Faut-il préciser qu’aucune privatisation n’avait jamais été envisagée ? Au-delà de l’illégalité de l’occupation et des dettes accumulées – 3 millions d’euros de loyer, eau et électricité – payées bien sûr par la Mairie et donc par les contribuables romains, au fil de ces trois ans, l’initiative, qui se voulait « d’en bas » et « ouverte au public », s’est transformée en oligarchie, où quiconque ne s’alignait pas était mis dehors. C’est ainsi que la volonté initiale de secouer le système théâtral italien à travers de fumeuses « nouvelles formes de production culturelle, durables et participatives » a abouti à créer un autre système de domination, qui a appliqué les bonnes vieilles méthodes d’exclusion envers tous ceux qui osaient contester la dérive autoritaire de la gestion « communarde ». Le refrain trompeur du « Bien commun à conquérir » et de la « réappropriation par la communauté » (c’est-à-dire la communauté de ceux qui pensent de la même façon) a rythmé ces trois ans d’occupation pendant lesquelles, les « bien-communistes » ont été chouchoutés par la crème du gauchisme radical-chic : les cinéastes Nanni Moretti, Roberto Benigni et Francesca Comencini, les acteur Elio Germano et Rocco Papaleo, les chanteurs Jovanotti et Carmen Consoli, les écrivains Erri De Luca et Andrea Camilleri, le Prix Nobel Dario Fo et les juristes Stefano Rodotà, garant moral de l’occupation, et Ugo Mattei, théoricien du concept de « Bien commun ».

Mais malgré ces prestigieux parrainages, le Valle ne s’est pas uniquement attiré des soutiens enthousiastes. Des dissidents ont ouvert une brèche, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du théâtre, qui a conduit à la liquidation de cette bouffonnerie. De nombreux artistes et journalistes, de droite comme de gauche, qui pendant les premiers jours avaient soutenu les occupants du Valle, se sont vite éloignés, en raison de l’agressivité et de l’intransigeance de ces derniers face à la moindre critique. Vous ne pensez pas comme nous ? Vous ne partagez pas la ligne de l’occupation à outrance ? Vous faites partie du système. Dégagez, disaient les « communardes ». C’est ainsi que, tout en dénonçant la lâcheté des institutions, les intellectuels exclus du « système Valle » ont lancé un appel pour la libération du théâtre des prétendus gardiens de l’Engagement et du Bien, afin de le mettre réellement au service de tous les citoyens.

L’un des signataires est Fulvio Abbate, intellectuel inclassable et trouble-fête des salons de la gauche romaine, à laquelle il a consacré plusieurs pamphlets assassins, dont le plus célèbre est « Sul conformismo di sinistra ». Malade de « morettisme », la gauche, et plus encore la gauche romaine, est un réseau, une loge, dénonce-t-il, qui se répartit les collaborations dans les journaux, les apparitions à la télé, s’autoproclame dans les festivals du journalisme, s’échange les prix littéraires, et prétend être, comme dans le cas du Valle, le garant moral des défenseurs du prétendu « Bien commun ». Ex-maoïste, ancien journaliste de la défunte Unità, fondateur en 2012 du mouvement politique Situationnisme et liberté, Abbate est un apostat de la gauche qui s’est intéressé aux batailles de la droite intellectuelle italienne via la lecture de Céline. Un parcours éclectique et pourtant cohérent avec son esprit libertaire, mais bien trop suspect pour être au goût des « bien-communistes ». Enrico Greppi, leader du groupe de musique rock-folk Bandabardò, s’exprima ainsi durant un concert tenu dans le Valle : « Pour nous, c’est un plaisir et un devoir de soutenir ce théâtre occupé, car la liberté d’expression est vraiment en danger en Italie. » On dirait que la défense du Bien commun fait perdre à certains tout sens commun.[/access]

*Photo : Teatro Valle occupato.

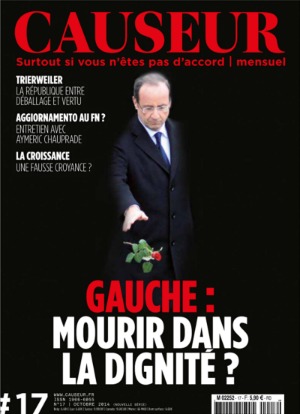

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !