Finalement, c’est mon copain Karim qui m’a décidée à aller faire un tour en Israël. Juillet tirait à sa fin, je rentrais d’une semaine de vraies vacances : loin de Gaza, d’Israël et de Paris. Après une semaine d’intense activité sportive sans m’empailler avec qui que ce soit sur les Juifs et les Arabes, j’étais pleine de bleus et de bons sentiments. Et voilà que Karim, que je retrouve au café du coin, me cueille sur le mode narquois : « Tu arrives de Tel-Aviv ? » Devant lui, traîne un numéro du Monde datant de quelques jours. « La génération #Gaza se mobilise », proclame la une, avec la photo d’une jolie blonde à la joue délicatement ornée d’un drapeau palestinien.

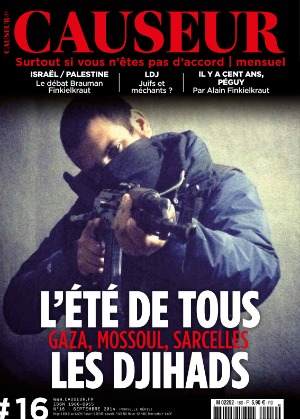

Mon altercation avec Karim, deux semaines plus tôt, m’était sortie de la tête. C’était le samedi 19 juillet en fin d’après-midi. La première manifestation pour Gaza interdite par la Préfecture avait bien eu lieu, dégénérant en scènes d’émeutes à Barbès et à l’est de Paris. Des blondes, et des filles en général, il n’y en avait pas beaucoup. De la délicatesse non plus. Le dress-code devait plutôt préciser « keffieh, cagoule et cuir ». De la Bastille à l’Hôtel de Ville, le centre de la capitale était quadrillé de CRS épuisés par des heures de combats de rue. Un vague parfum de lacrymo persistait par endroits. Trois racailles de petit calibre m’ayant reconnue m’avaient aimablement apostrophée : « Lévy, sale feuj, rentre dans ton pays ! » Comprenant qu’ils parlaient d’Israël, j’avais tenté d’attirer leur attention sur leurs contradictions : « Bande d’andouilles, je croyais que ce n’était pas mon pays… » Et voilà que Karim, à qui j’avais relaté l’incident, n’avait pas trouvé d’autre réponse que : « Oui, mais aussi pourquoi interdire cette manifestation ? C’est ça qui crée les violences… ». « Peut-être qu’il ne fallait pas l’interdire, avais-je rétorqué, mais tout de même, la semaine dernière, ils ont attaqué des synagogues. » « C’est faux ! C’est des rumeurs ! Tu n’as aucune preuve ! » Il faut dire que Karim, c’est mon musulman modèle à moi, celui que j’oppose à mes petits camarades quand ils sont tentés d’amalgamer-stigmatiser-globaliser, bref, de décréter l’échec total de l’intégration. « Et Karim, qu’est-ce que tu en fais ! » Or, mon Karim n’était pas loin de me faire le coup du complot juif.

« Tu arrives de Tel-Aviv ? » La réponse fuse : « Non, mais j’y vais. J’entendrai peut-être moins d’âneries qu’ici. » À vrai dire, rien n’est moins sûr. Mais après tant de conneries « pro-pal » – c’est-à-dire parfois antisémites – entendre des conneries cachères me réconciliera peut-être avec la France. Ici, sous le mauvais prétexte de rétablir l’équilibre, je finirai par opposer une propagande à une autre : d’un côté des soldats cruels assassinant des enfants sans défense, de l’autre un petit pays luttant pour sa survie face à des terroristes fanatiques. On ne va pas prendre la tête du téléspectateur en expliquant que les premiers responsables de la mort des enfants ne sont pas ceux que l’on voit ni que les terroristes qui ne sont pas seulement cela ont quelque chose à voir avec la politique du pays. La nuance, il y a des maisons pour ça. Pour autant, je refuse de renvoyer tout le monde dos à dos. Ai-je tort ? Suis-je coupable de « soutien inconditionnel », c’est-à-dire aveugle, c’est-à-dire bête, voire en train de devenir l’un de ces Israéliens imaginaires qui agacent Daoud Boughezala ? Certains mots me font perdre mon légendaire sang-froid. Le jour où une effroyable bavure israélienne tue dix personnes dans un bâtiment de l’ONU, on parle de « carnage », de « tuerie ». Quel mot, alors, pour les dizaines de milliers de Syriens, de Congolais, d’Irakiens tués ? Vous n’avez pas honte d’établir une comptabilité des victimes ?, s’étranglent mes contradicteurs, si pleins de leur propre émotion qu’ils ne voient pas à quel point elle est sélective[1. Pas en fonction des victimes mais des bourreaux : un enfant tué par un juif soldat.]. « Gaza : silence on assassine », annonce je ne sais quelle gazette. Assassiner, ça veut dire tuer avec préméditation, non ?[access capability= »lire_inedits »] Des juifs qui assassinent des enfants – pour fabriquer les matzots ?

Branchés sur I 24, la nouvelle chaîne israélienne tout-info en français, les juifs de France sont en effervescence – je sais, « les juifs », ça ne veut rien dire, mais tout le monde comprend. Depuis Sarcelles, la moindre rumeur d’agression, qui souvent se révèle infondée, met la judéosphère en émoi. D’accord, il ne faut pas exagérer, ni jouer avec les réminiscences historiques, mais, tout de même, c’est la troisième ou la quatrième fois que, « pour la première fois depuis 1940 », on a braillé des slogans anti-juifs dans les rues de Paris. Et maintenant, après ce magasin juif incendié le 20 juillet, les journaux racontent à longueur de reportages que Sarcelles est un merveilleux laboratoire du vivre-ensemble. Mon ado de nièce n’a pas eu de chance : venue assister à un office à la mémoire de son grand-père dans une synagogue sarcelloise, elle est sortie jacasser et faire quelques pas avec une amie. En quelques minutes, elles ont été encerclées par une bande de cailleras femelles qui leur ont fait savoir tout le mal qu’elles pensaient des juifs tueurs de Palestiniens. Imperturbables, mes camarades de café du commerce médiatique répètent que l’antisémitisme et l’intégrisme sont des épiphénomènes groupusculaires qui n’ont rien à voir avec l’islam. Avec l’islam comme théologie, je suis toute prête à l’admettre, mais peut-on nier qu’ils ont partie liée avec l’islam concret ? Peu importe, comme le dit plaisamment Marc Cohen, le vrai problème de la France, c’est l’amalgamisme.

Alors, bien sûr, les juifs se sentent abandonnés, sinon persécutés – se sentir persécuté n’est-il pas une spécialité juive ? Tout à leurs malheurs, ils sont bien incapables de comprendre que nombre de leurs compatriotes en ont simplement assez d’être convoqués dans un conflit qui ne les concerne pas. Certains paniquent, verrouillent leur profil Facebook ou même changent leur nom de peur d’être « repérés » – par qui ? D’autres, surtout les jeunes, virent « ultra-sionistes », terme qui m’est soufflé par l’ami Guillaume Erner, et font la guerre par procuration, maniant sans discernement excessif les « éléments de langage » favoris des faucons israéliens : « les Arabes ne comprennent que la force », « ils n’accepteront jamais Israël ». Il faut admettre que, sur le deuxième point, ils ne manquent pas d’arguments. En attendant, beaucoup se réfugient dans l’entre-soi, sans réaliser que, de Français de confession ou de culture juive, ils sont en train de devenir des Juifs de nationalité française. « Nous n’avons plus rien à faire ici », affirment les plus radicaux – ou les plus angoissés. D’habitude, je m’énerve contre cette propension à en rajouter, voire à crier avant d’avoir mal. Il n’y a pas que les « goys » que le mot « Israël » empêche de penser. Pour la première fois, je me demande s’ils ne finiront pas par avoir raison. Je ne veux pas être enrôlée. Un changement d’air s’impose.

Un reportage en Israël pour échapper à la parano juive ? Personne ne peut comprendre ça mieux que Gil Mihaely – ça tombe bien, c’est lui qui donne le feu vert[2. Pour ceux qui l’ignorent, Gil, le PDG de Causeur, est israélien et ex-officier dans la marine.]. Depuis un mois, il vit en stéréo, entre ses deux pays. Gil n’est pas un patriote aveugle – et encore moins un « fana-mili ». Mais le décalage grandissant entre ce qui se passe là-bas et ce qui se dit ici le consterne. Paradoxalement, c’est d’abord pour la France qu’il souffre, pas à cause des réactions pavloviennes que provoque le mot « Israël », ça il est habitué ; ce qui lui fait mal, à lui qui aime dévoiler les enjeux, comprendre ce qui se joue derrière les caméras, c’est moins l’hostilité que la bêtise : le simplisme débité en tranches, le compassionnalisme écervelé, le manichéisme militant – bref, la réduction médiatique d’un conflit pour le moins complexe à une guerre de bande dessinée. Le 17 juillet, alors que les blindés israéliens franchissaient la frontière de Gaza, il a entendu l’une des beautés qui officient sur les chaînes info en été affirmer péremptoirement : « Les Israéliens profitent du crash du Boeing de la Malaysia Airlines pour lancer l’offensive terrestre… » Eh, les gars, personne ne regarde, on y va !

C’est ainsi que, le 7 août à 5 heures du matin, j’atterris à l’aéroport Ben-Gourion. Ce n’est pas la cohue estivale habituelle avec son lot d’invectives et de glapissements enfantins, mais, après quelques jours d’accalmie sur le front militaire, les avions sont à nouveau pleins. Dans la file d’attente devant le contrôle des passeports, le seul rappel de la guerre ce sont les jeunes Français qui parlent fort et semblent croire qu’ils viennent rejoindre les Brigades internationales.

Mon hôtel, situé au cœur du boboland de Tel-Aviv, dans le quartier Bauhaus où de nombreux immeubles sont en cours de rénovation à prix d’or, est le comble du chic branché : bibliothèque dans les chambres et carte des vins interminable. À partir de 13 heures, des gens de la presse, de la pub et de la mode font du coude-à-coude dans le lobby pour dénicher une table. Comme souvent ici, quand une guerre s’arrête, on dirait qu’elle n’a jamais eu lieu. Pourtant, si les alertes ont pratiquement cessé à Tel-Aviv, l’opération Bordure protectrice n’est pas finie. Alors que chacun ici a un ami, un amant, un frère ou un fils engagé dans le conflit, la guerre continue d’occuper, sinon les conversations, du moins les esprits.

C’est dans ce brouhaha très parisien que je déjeune avec Yaakov Gorsd, homme d’affaires franco-israélien qui est l’un des actionnaires de Causeur, et l’avocat parisien Gilles-William Goldnadel, fervent supporteur d’Israël que sa vision politique situe dans l’héritage de Jabotinsky (pour aller vite, du sionisme « de droite »). Ils enragent à propos de la couverture du conflit par les médias français en général et du texte farouchement anti-israélien que Dominique de Villepin a publié dans Le Figaro en particulier. Face aux certitudes de mes commensaux, je joue les avocats du diable, pas du Hamas ni de Villepin, il ne faut pas pousser, mais des critiques raisonnables d’Israël. Goldnadel impute mes doutes à un reste de surmoi de gauche : « Sur Israël, tu n’as pas encore fait ta révolution copernicienne », me lance-t-il avec un sourire affectueux. Il faudrait en informer tous ceux qui, à Paris, me dénoncent comme suppôt de Netanyahou…

À Tel-Aviv, mes deux grands amis – en fait quatre avec leurs dames – sont, à mon humble avis, deux des esprits les plus subtils du pays. Tous deux historiens, tous deux ultra-laïques, ce n’est peut-être pas un hasard si leurs recherches ont quelque chose à voir avec la religion – le christianisme des origines pour Aviad Kleinberg, les guerres de religion en Europe pour Elie Barnavi. Tous deux sont « de gauche », ce qui ici signifie qu’ils sont favorables à une paix négociée avec les Palestiniens, mais ont renoncé à la politique active. Du reste, comme le souligne Kleinberg, « la gauche n’existe plus ». Tous deux pensent néanmoins que la confrontation avec le Hamas était inévitable tout en déplorant la montée aux extrêmes : « Il est absurde d’accuser Israël de tuer délibérément des civils, ajoute Kleinberg, mais nous ne faisons pas assez d’efforts pour en tuer le moins possible. » Tous deux, enfin, critiquent vertement l’immobilisme de Netanyahou. « Cette guerre juste est le fruit d’une politique injuste, résume Kleinberg. De plus, avec Bibi, c’est toujours la même rhétorique belliciste : la gauche est prête à brader la sécurité d’Israël et on est toujours à une marche d’Auschwitz. Au lieu d’analyser le problème froidement, il brandit tout de suite une menace existentielle. Le Hamas n’est certes pas un ennemi classique, mais il ne menace pas l’existence d’Israël. » Le problème, c’est que la majorité des Israéliens pense le contraire, en particulier depuis la découverte des tunnels creusés entre Gaza et Israël, qui a suscité une psychose compréhensible parmi les habitants des kibboutz frontaliers de l’enclave, qui ont l’impression qu’un commando terroriste peut, à chaque instant, débouler dans leur cuisine. Autant dire que l’ambiance n’est guère propice à l’autocritique. « La responsabilité de ce qui se passe repose largement sur nos épaules, analyse pourtant Barnavi. Lorsque nous avons évacué Gaza, nous avons donné aux extrémistes par la force ce que nous avions refusé de céder aux modérés par la négociation. Et maintenant que nous avons ces extrémistes en face de nous, Netanyahou pense qu’il n’y a pas de solution. » Comme beaucoup d’Israéliens, comme ma cousine, évacuée de Gaza en 2008, qui a beau jeu d’affirmer que la réponse à ce sacrifice a été la pluie de roquettes qui, à intervalles réguliers, s’abattent sur les villes israéliennes.

En sillonnant les routes avec Moti, je prends la mesure du patriotisme ambiant au nombre de drapeaux et d’autocollants qui ornent les voitures et à celui de banderoles et de graffitis géants qui encouragent la glorieuse armée d’Israël – « Électricité d’Israël soutient Tsahal », « Hadera salue les soldats d’Israël ». Les petits malins ajoutent, sous leurs bons vœux, le numéro de leur entreprise – l’amour du pays n’exclut pas le sens des affaires. Moti, qui fait le taxi après avoir roulé sa bosse, gagné et perdu plusieurs fortunes, est résolument à gauche, voire à l’extrême gauche. Ces proclamations ne lui arrachent que sarcasmes. Quant à moi, je suis partagée : venant d’un pays où le sentiment national n’est toléré que pendant les compétitions de football – et encore, ça dépend des années – je ne peux me défendre d’un certain attendrissement. En même temps, l’unanimisme cocardier est toujours pesant. Et parfois effrayant.

Certes, on imagine mal des Israéliens célébrer bruyamment la mort de civils palestiniens – et ceux qui le font sont soudainement condamnés. La cacophonie israélienne n’est pas le moindre charme d’un pays où Juifs et Arabes, religieux et laïques, extrême gauche antisioniste et extrême droite ultra-sioniste sont bien obligés de cohabiter. Et le débat sur la guerre qui fait rage dans les médias prouve que la société reste fondamentalement tolérante. Reste qu’elle l’est de moins en moins et que, beaucoup de gens, s’ils ne se réjouissent pas de la mort d’enfants, s’en émeuvent plutôt modérément. « Ce n’est pas le racisme qui progresse, mais la tolérance à la violence, remarque Kleinberg. De plus en plus de gens croient à une solution militaire » – ici, on appelle ça la tendance « Let’s kill them all ».

Au début de la guerre, Barnavi et son épouse Kirsten ont assisté à une manifestation de Breaking the silence, une association de vétérans hostile à l’occupation, fondée en 2004, qui publie des témoignages de soldats sur les injustices, fautes et peut-être crimes qu’ils sont amenés à commettre. À la sortie, quelques centaines de braillards d’extrême droite, visiblement venus pour en découdre, attendaient le public et les organisateurs, qui ont dû quitter les lieux sous haute protection policière.

Kippa vissée sur le crâne, issu d’une famille plutôt à droite, son fondateur, Yehuda Shaul, a servi deux ans en Cisjordanie. Il en est sorti convaincu que le prix moral de l’occupation était trop lourd et décidé à informer ses concitoyens de ce que l’on commet en leur nom. Par exemple, un jour, alors qu’il était stationné à Hébron, l’ordre est tombé : il faut faire respecter le couvre-feu. Shaul a protesté, expliqué qu’une famille musulmane était en train de célébrer un enterrement. Rien n’y a fait, il a dû disperser l’enterrement. « C’est ça que vous faites, là-bas ? », lui a lancé son père lors de l’exposition inaugurale de Breaking the silence. « Non, papa, on a aussi gâché des mariages », a-t-il répondu. Lui non plus ne croit pas qu’à Gaza tout soit fait pour épargner des vies humaines : « Une grande partie des morts gazaouis sont victimes de la doctrine selon laquelle la vie de nos soldats passe avant celle des civils du camp ennemi. » Peu lui chaut que ce genre de propos lui vaille d’être accusé d’agir contre les intérêts de son pays : « Nous n’appelons nullement à l’insoumission. De toute façon, ce n’est pas Tsahal le problème, c’est l’occupation. »

Benjamin Goldnadel, fils de son père, n’en démord pas : ces gens de Breaking the silence sont des traîtres, point. Benjamin a fait son alyah[3. Faire son alyah, pour un juif, signifie émigrer (littéralement « monter » en Israël).] il y a neuf ans. Pas à cause de l’antisémitisme, mais parce que, pour lui, la place des juifs est en Israël. Il assure n’éprouver aucun sentiment raciste à l’égard des Arabes, mais confesse volontiers une véritable détestation idéologique pour l’islam, « comme beaucoup de mes amis à Paris ». Après son service militaire, accompli, précise-t-il, en « Judée-Samarie », nom hébreu de la Cisjordanie utilisé par les religieux, les habitants des colonies et la droite sécuritaire en général, cet ancien avocat est entré dans la police. Il travaille à Holon, banlieue populaire de Tel-Aviv, dans l’équivalent de la BAC et passe une bonne partie de son temps libre à s’activer sur Internet et les réseaux sociaux pour « tenter de rééquilibrer l’information » : « Mais on dirait que nos arguments tournent à vide parce qu’il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Tout le monde se fiche que le Hamas utilise des boucliers humains. » Adepte assumé de la manière forte, Benjamin est assez représentatif de l’immigration française récente, qui retrouve ici une forme d’appartenance, et même de fierté, collective, qui se délite en France. Plutôt réaliste cependant, il accepterait sans enthousiasme un État palestinien démilitarisé ; mais il ne croit pas que les Palestiniens aspirent à la paix : « Ils rêvent moins de créer la Palestine que de détruire Israël. » Des Palestiniens, Benjamin n’en a croisé que quand il portait l’uniforme, ce qui ne prédispose guère au dialogue. Finalement, tout ce qu’il connaît d’eux, ce sont les roquettes tirées pour le tuer lui et les siens. Alors il se dit que « c’est eux ou nous ».

Moshé, lui, ne se résout pas à cette alternative. Cadre dans une institution financière dans le civil, parfaitement trilingue, ce commandant de réserve dans les services spéciaux rentre de quatre semaines à Gaza. Il me rappelle à plusieurs reprises que les dossiers qui se sont accumulés l’attendent. Depuis la guerre du Liban de 2006, il a participé à toutes les confrontations armées d’Israël. Il se dit proche d’un des grands partis sionistes – dont on suppose qu’il s’agit du Likoud –, mais fier d’être citoyen d’un pays où les opinions les plus farfelues et les plus hostiles à la politique du gouvernement peuvent s’exprimer. « Mon père a été parachutiste, je suis parachutiste, croyez-vous que je tienne à ce que mon fils le soit ? J’ai une vraie volonté de réconciliation et de connaissance de l’autre. Et je sais qu’Israël a commis des erreurs. Mais comment voulez-vous que l’on fasse la paix avec des gens qui nient notre droit à l’autodétermination et glorifient les martyrs ? Un Israélien qui part à la guerre veut protéger sa famille, ses amis, son existence, pas détruire l’ennemi. » Irrité lui aussi par la presse française, il cite Ben Gourion : « Peu importe ce que disent les gens, ce qui compte, c’est ce que nous faisons. » Mais il a été très déçu que la France insiste pour inviter le Qatar et la Turquie à la table des négociations. Quant à la conduite des opérations militaires, Moshé est formel : « Nous avons mené une guerre propre. » Il évoque les boucliers humains, des roquettes tirées sur un convoi humanitaire, des opposants muselés ou exécutés. « Connaissez-vous un autre pays qui soigne les enfants blessés par ses soldats ? Connaissez-vous une autre armée qui divulgue à l’avance ses plans de bataille pour épargner des civils ? » Seulement, une fois les populations prévenues d’une offensive, les tirs d’artillerie n’ont rien de chirurgical. Il assure en revanche que, lors des opérations spéciales, les directives sont très claires : faire tout ce qui est possible pour s’assurer que les cibles sont des combattants. « Si nous avions suivi la même tactique que les Américains en Afghanistan, il y aurait eu 2000 à 3000 fois plus de victimes », avance Moshé. Sur le point de se lever, il répète, comme pour s’en convaincre, qu’il croit à la paix par l’éducation : « En 1967, l’un des premiers actes de l’administration militaire israélienne a été de créer sept universités en Cisjordanie et à Gaza. Et, aujourd’hui, on y enseigne la haine d’Israël et du juif. »

La paix, ou au moins la pacification par l’éducation, c’est un peu la vie des Arabes israéliens. Oudeh Bisharrah est écrivain et chroniqueur à Haaretz. En 1948, ses parents ont été expulsés de leur village, mais – par chance ? – ils sont restés de ce côté de la frontière. « La première génération des Palestiniens d’Israël voulait seulement rester sur sa terre. Moi, je ne peux pas reprendre la terre de mes ancêtres, mais je veux l’égalité des droits. » Situé entre la Nazareth arabe, musulmane et chrétienne, et Nazareth Illit, la ville juive, le centre commercial où il nous a donné rendez-vous est en quelque sorte le terrain neutre où se rencontrent les habitants de toutes confessions, ce qui, ajouté à la présence des mêmes enseignes que partout ailleurs, confère au lieu une étrange atmosphère de normalité. Nul ne s’étonne que le propriétaire du restaurant soit arabe et la serveuse juive…

Membre du Hadash, le PC israélien, essentiellement arabe, Bisharrah n’a jamais cherché à être élu à la Knesseth : « Dans l’atmosphère nationaliste juive un peu étouffante, les députés arabes ne peuvent rien faire pour favoriser un règlement. Même leurs collègues de gauche ont peur de s’afficher avec eux, de peur d’être perçus comme traîtres. » Et, à l’extrême droite, Naftali Bennet n’hésite pas à les désigner comme des ennemis. Comme tous les Arabes d’Israël, Bisharrah est écartelé entre son pays et son peuple, entre le présent concret et le futur rêvé : « Que voulez-vous que nous pensions quand nos frères, nos cousins, sont massacrés à Gaza ? Je suis opposé au Hamas, que je trouve moyenâgeux, mais même si le diable était premier ministre là-bas, cela ne justifierait pas une telle violence. Et la première cause de l’atmosphère de terreur qui règne là-bas, ce n’est pas le Hamas, c’est le blocus. » Pourtant, quand on lui demande s’il est favorable à la lutte armée, Odeh soupire et admet que, malgré les inégalités persistantes, beaucoup d’Arabes ont profité de la prospérité israélienne : « Moi-même, parfois, je pourrais être tenté de lutter contre l’oppression, mais voyez-vous, mon fils de 20 ans entre en agro à Rehovot en septembre. Et ça, c’est le plus important… » Il faut croire que la science adoucit les mœurs.

Après la rencontre avec Oudeh, on se prend à croire que l’avenir pourrait être meilleur. Le récit du professeur Mohamed Dajani, ancien directeur du département d’études américaines à l’université Al Quds, à Jérusalem-Est, fait office de douche froide. En 2012, ce musulman modéré a été invité à Auschwitz avec de nombreuses personnalités religieuses. Très ébranlé, il a publié dans le New York Times un article intitulé « Pourquoi les Palestiniens doivent connaître l’Holocauste », puis le premier livre en arabe sur la question. Convaincu que la compréhension mutuelle passe par la connaissance par chaque peuple des tragédies vécues par l’autre, il s’est mis en tête d’emmener 30 étudiants palestiniens à Auschwitz et 30 étudiants israéliens dans les camps de réfugiés palestiniens. L’université a refusé de s’associer à un projet mené en partenariat avec une université israélienne, mais a laissé ses professeurs libres d’y participer. « Je ne prétends pas que la Naqba et la Shoah soient la même chose, mais ce sont des expériences fondatrices essentielles pour comprendre les psychologies collectives. » Pour les 27 participants palestiniens – trois avaient renoncé sous la pression –, le voyage, qui s’est déroulé en mars dernier, a été un choc. « Certains croyaient que les juifs n’avaient pas été gazés mais amenés bateau en Palestine, raconte Dajani. Avant le départ, une des étudiantes disait que certes, il y avait eu Auschwitz, mais qu’elle avait bien passé quatre ans dans les prisons israéliennes. C’est seulement dans le camp qu’elle a compris que les déportés, eux, n’étaient jamais sortis d’Auschwitz. » C’est au retour, quand les participants commencent à raconter ce qu’ils ont vécu, que les choses se gâtent : pressions, intimidations, sit-in se multiplient à l’encontre du professeur. Les syndicats étudiants et ceux du personnel se mobilisent. De guerre lasse, il donne sa démission. En fin de mandat, le président d’Al Quds n’est autre que Sari Nusseibeh, intellectuel raffiné et homme de paix s’il en est. Il apprend à Dajani qu’on lui a transmis des menaces très explicites s’il ne renonçait pas à enseigner. « Ces gens-là ne plaisantent pas », dit-il. Et ils n’ont visiblement jamais entendu parler de la liberté académique. Ni même de la liberté tout court. Je me demande si, finalement, cette atmosphère étouffante n’est pas pire que l’occupation. Mes amis de gauche me diront que c’est l’occupation qui crée l’atmosphère, mais quid de celle, tout aussi pesante, qui règne en Irak, en Syrie ou en Iran ? Serais-je en train de me faire endoctriner ?

De toute façon, l’heure du départ approche. Avant de m’envoler pour Paris, je vais faire un tour à la frontière pour voir la vraie guerre. À quelques centaines de mètres de Gaza, nous montons au sommet d’une colline d’où, paraît-il, on peut voir les tunnels. Au moment précis où nous arrivons, une explosion, au-dessus de nos têtes, indique qu’une roquette a été interceptée par le « dôme de fer ». Ravis, nous applaudissons. Assis contre un arbre, un journaliste d’Associated Press a planté sa caméra devant lui. Venu de Nairobi pour épauler ses collègues de Jérusalem, il a passé toute la guerre ici, sur son fauteuil pliant, à compter les roquettes. C’est chouette, le reportage de guerre ![/access]

*Photo : Or Hlltch.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !