L’exposition « Formes de la ruine », au musée des Beaux-Arts de Lyon, alimente une réflexion sur le témoignage de la trace, sur notre rapport aux vestiges. Cette réunion d’œuvres anciennes et contemporaines prouve que, de la Renaissance à nos jours, le regard que nous portons sur notre propre finitude ne cesse d’évoluer.

À l’heure de la ville « zéro déchet », de la plage « zéro poubelle », de la mer « zéro plastique », du véhicule « zéro émission », de l’architecture « durable », de l’homme « déconstruit » et de la « co-construction citoyenne », l’exposition Formes de la ruine au Musée des Beaux-Arts de Lyon nous invite à réfléchir sur la représentation des ruines dans l’art, sur les vestiges et les traces que nous laissons, celles dont nous héritons, et sur le sort que nous réservons à ces fragments déchus de l’architecture humaine qui supposent, dans le lien fluctuant qu’ils entretiennent avec la construction et la destruction, un certain rapport au temps, à l’histoire, aux autres et à soi.

Inspiré d’Une Histoire universelle des ruines d’Alain Schnapp

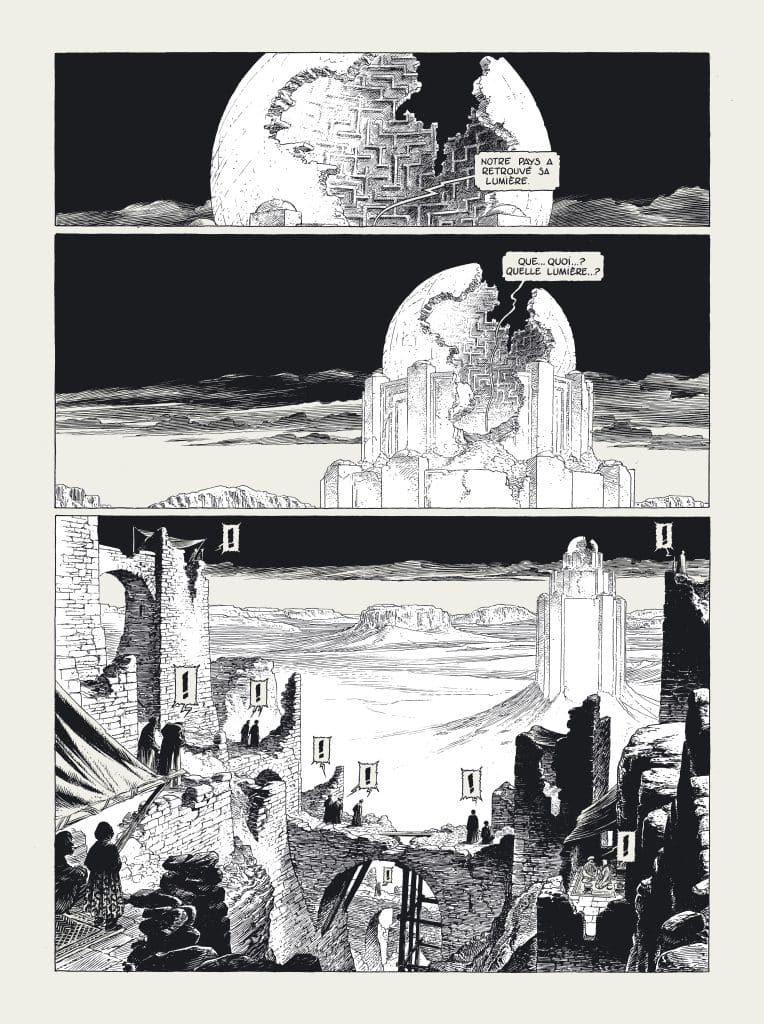

Variation inspirée de l’ouvrage de l’archéologue Alain Schnapp, Une Histoire universelle des ruines (2020), l’exposition lyonnaise nous emmène (un peu) à l’écart de l’obsession du tout-renouvelable-recyclable-rechargeable, en mettant les ruines à l’honneur. Restes de colonnades antiques, fantômes de villes ensevelies, édifices gothiques écroulés, bâtiments dévastés, immeubles bombardés, murs éboulés, les ruines (du latin ruere : « tomber en se désagrégeant ») ne sont pas les scories insignifiantes de nos talents de bâtisseurs. Les hommes, au fil des siècles, ont vu dans la disparition brutale (guerres, catastrophes naturelles) ou progressive (érosion du temps) de ce qu’ils édifient, des souvenirs à vénérer ou à haïr. Structurée autour de quatre thèmes, « Mémoire et Oubli », « Nature et Culture », « Matériel et Immatériel », « Présent et Futur », l’exposition montre que les ruines, à la croisée de l’espace, du temps et des sensibilités, ne sont jamais neutres : on peut y lire ce qu’elles disaient à l’époque où elles n’étaient pas encore des vestiges, et elles nous renvoient, dans leur évanouissement présent, à ce que nous sommes nous-mêmes devenus. Des tablettes mésopotamiennes couvertes de l’écriture des scribes, déposées dans les fondations des temples pour transmettre aux générations suivantes la connaissance du passé, aux dentelles de ruines mi-antiques mi-futuristes d’Eva Jospin, sculptées dans la fragile matière du carton avec une minutie défiant l’avenir, les ruines nous parlent de l’érosion du temps, de la décrépitude des êtres, de l’impitoyable retour de la culture à l’état de nature, mais aussi de l’oubli vaincu par l’observation des traces et le récit du passé : tel le poème dans le monde grec antique, conçu pour résister au temps davantage que n’importe quelle autre construction humaine, le langage résiste –en nommant et en racontant– à l’amnésie des pierres et au naufrage des civilisations.

A lire aussi : Ricardo Bofill, nos années béton

L’exposition Formes de la ruine n’est pas, à proprement parler, une histoire de la représentation des ruines dans l’art, mais un parcours confrontant nos sensibilités actuelles à celles d’hier, ici et ailleurs. On passe du chant érotique de l’amant en quête des traces du campement où il a aperçu la femme aimée dans le désert (monde pré-islamique) à la poétique des ruines théorisée par Denis Diderot dans son Salon de 1767 à partir des œuvres du peintre Hubert Robert – « […] les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s’anéantit, tout périt, tout passe. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m’entourent m’annoncent une fin et me résignent à celle qui m’attend ». Les ruines naissent de la rencontre des vestiges et des imaginations (Georg Simmel, Réflexions suggérées par l’aspect des ruines, 1907).

À quelles ruines sommes-nous sensibles, aux ruines antiques de Giovanni Servandoni ou aux déchets modernes de Daniel Spoerri ? Quelles sensations ou idées ces œuvres réveillent-elles en nous : la nostalgie, le rêve, le dégoût, l’effroi ? Resterons-nous davantage devant la Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruines (1796) d’Hubert Robert, avec sa trouée céleste de nuages plus blancs que le marbre et ses arcs de verdure triomphant sur les pierres, ou devant cette photographie d’Éric Poitevin de la forêt domaniale de Verdun devenue, avec le temps, si peu encline à suggérer la boucherie de la Grande Guerre ? Devant les ruines abstraites de La Fuite en Égypte de Nicolas Poussin (1657) ou la juxtaposition d’une briqueterie et de colonnades antiques d’Anselm Kieffer (The Shape of Ancien Thought, 1996-2012) ?

Toutes les ruines se valent-elles ?

Comme la plupart des manifestations culturelles contemporaines, l’exposition paie son obole au camp du kaloskagathos post-moderne –camp artistique du Bien. Pas grand-chose sur la romaine, hellénisante, et byzantine cité de Palmyre (Syrie), dévastée par les terroristes de Daesh le 22 mai 2015 ; beaucoup, en revanche, sur la série de photographies de Taysir Batniji intitulée Gaza Houses 2008-2009 –maisons détruites dans la bande de Gaza ironiquement présentées sous forme d’annonces immobilières. Façon de dire que toutes les ruines se valent. Anéantir des ruines n’est pas une nouveauté dans l’histoire, mais le récent saccage de Palmyre, dont l’historien Paul Veyne a voulu, par le récit, « faire parler une fois encore les pierres pulvérisées » a montré « l’abîme qui sépare les djihadistes des Occidentaux […] qui ont une sorte de culte respectueux pour les restes du passé » (Palmyre, l’irremplaçable trésor, 2016). Le concept de « la ruine des ruines » et de l’anéantissement orchestré des restes a une bien sinistre longévité. Il permet de comprendre pourquoi les civilisations sont fragiles : si la vie perd toujours contre la mort, la mémoire n’est pas toujours victorieuse contre le néant (Tzvetan Todorov).

En marge de l’exposition, qui s’achève bien entendu par la sempiternelle injonction à « prendre soin du monde pour y vivre encore », l’excellent ouvrage de Michel Makarius, Ruines, représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, apporte du fond aux Formes de la ruine, dont nous prive, y compris sur un si beau sujet, l’approche désormais décentrée, fragmentée et achronique de la culture.

A lire aussi : Jean Dutourd, l’esprit canin

C’est que, de la Renaissance à nos jours, notre conception des ruines a évolué, témoignant au fil des siècles d’une vision spécifique du temps, de l’histoire et de l’existence. La Renaissance fut marquée par le retour à l’Antique et par la réappropriation fascinée de la culture pré-chrétienne, celle de la beauté et de la sagesse jointes. Le Classicisme a vu dans les ruines antiques la possibilité d’intégrer au paysage les lois de l’harmonie et de la raison humaine, corrigeant le désordre de la nature par l’idéale sérénité des pierres. Équilibre harmonieux rompu, au XVIIIe siècle, par la tumultueuse idée de sublime, portée aux méditations agitées sur le passé, le présent et l’avenir au milieu de ruines démesurées, jusqu’à venir troquer, avec le Romantisme, la trop lumineuse antiquité gréco-romaine contre l’atmosphère inquiétante du Moyen-Âge gothique dont les encres hugoliennes, sombres hésitations liquides tracées au gré des circonvolutions de l’âme, sont les parfaites illustrations. Perdant peu à peu leur pouvoir de fascination avec la photographie et la naissance du tourisme dont Flaubert se faisait déjà l’écho dans son Voyage en Égypte […] les temples égyptiens m’embêtent profondément. Est-ce que ça va devenir comme les églises en Bretagne, comme les cascades dans les Pyrénées ? Ô la nécessité ! Faire ce qu’il faut faire. »), les ruines changent de statut au XXe siècle : de vestiges du passé, elles deviennent les débris d’un présent tragiquement encombrant, capable d’atomiser l’humanité. Dévasté par le national-socialisme, le communisme et les crimes de masses, l’homme, ruiné dans son existence et ses rêves de bonheur terrestre, menace de devenir son unique ruine. Chateaubriand l’écrivait déjà : « l’homme n’est lui-même qu’un édifice tombé. »

A lire aussi : Art: et si le classicisme n’était pas aussi dégueulasse qu’on le dit?

Qu’en est-il aujourd’hui, à l’heure d’un tourisme culturel devenu pléthorique, des reconstitutions 3D de sites archéologiques antiques, de la muséification du moindre pan de mur semi-érodé ou de la prolifération d’écomusées transformant « n’importe quel vestige d’un métier disparu en relique d’un autrefois mythique » (Michel Makarius)? Les vraies ruines existent-elles encore, fragiles apparitions d’époques naufragées, fugaces présences d’absences sans retour, dans cette obsession de tout restaurer au moment où notre connaissance de l’histoire n’a d’ailleurs jamais été aussi lacunaire ? Ont-elles encore quelque chose à nous dire qui nous fasse rêver, alors que les éléments du passé ne cessent d’être recyclés en stimuli mémoriels et que la grande déchetterie du présent menace, paraît-il, l’avenir des générations montantes ? Devant ces incertitudes, cultivons discrètement nos ruines personnelles, paysages évanouis des petites joies fugaces, et rêvons, pourquoi pas, à la chambre du château de Lourps (« ce relent [d’éther] l’attendrit presque car il suscitait en lui les dorlotantes visions d’un passé défait », J-K Huysmans, En rade, 1887) ou aux Ruines du ciel (2009) de Christian Bobin :« maintenant que tout est détruit, nous pouvons commencer à penser et à rêver ».

Oui, commençons à penser et à rêver.

À voir :

Formes de la ruine, Musée des Beaux-Arts de Lyon, jusqu’au 3 mars.

À lire :

Alain Schnapp, Une Histoire universelle des ruines, Seuil, 2020.

Une histoire universelle des ruines: Des origines aux Lumières

Price: 49,00 €

17 used & new available from 42,94 €

Paul Veyne, Palmyre, l’irremplaçable trésor, Points, 2016.

Michel Makarius, Ruines, représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, Flammarion, 2024.

Ruines: Représentations dans l'art de la Renaissance à nos jours

Price: 13,00 €

14 used & new available from 12,37 €

Christian Bobin, Ruines du ciel, Gallimard, 2009.