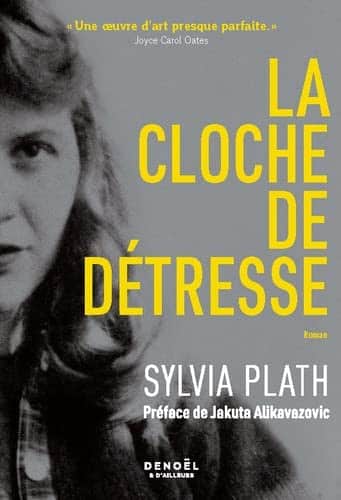

Denoël publie une nouvelle édition du roman culte La Cloche de détresse de Sylvia Plath, dont la traduction a été révisée, avec une préface plutôt intéressante de Jakuta Alikavazovic.

La grande poétesse américaine Sylvia Plath (1932-1963) n’a écrit qu’un seul roman, mais il brille comme un diamant noir dans l’horizon perdu de sa nuit. La Cloche de détresse a été publié deux mois avant son suicide, à l’âge de trente ans. Elle y relate ses années étudiantes, contrariées par une crise dépressive très grave, qui l’obligea à poursuivre une thérapie dans divers hôpitaux et cliniques. Les psychiatres lui administrèrent des électrochocs qui la terrorisaient. Sylvia Plath raconte en détail ce périple de la douleur mentale, dominée par l’obsession du suicide, dont elle ne cache rien dans son roman. Elle fit plusieurs tentatives, dont une vraiment sérieuse. Elle eut la chance d’en réchapper cette fois-là, mais ce ne fut qu’un sursis bien fragile et incertain.

Des signes avant-coureurs

La Cloche de détresse commence au début des années 50. Sylvia Plath, brillante élève, douée pour les lettres, obtient une bourse pour aller étudier à New York. Dans un premier temps, tout se passe à peu près bien, malgré certains signes avant-coureurs qu’elle note avec précision. Ainsi, elle écrit : « je me sentais très calme, très vide, comme doit se sentir l’œil d’une tornade qui se déplace tristement au milieu du chaos généralisé ». Ces descriptions psychologiques créent, sous la plume de Sylvia Plath, une atmosphère d’étrangeté, d’autant plus qu’elle n’essaie jamais de se masquer le mal dont elle souffre. Cela concerne aussi bien les petites choses, comme ce qu’elle commande quand elle est dans un café : « Je rêvais de commander quelque chose un jour et de découvrir que c’était délicieux. » Mais cela concerne souvent des émotions plus critiques, que Sylvia Plath nous fait ressentir par des notations sibyllines : « Le miroir au-dessus de mon bureau me paraissait légèrement déformant et beaucoup trop argenté. Je m’y voyais comme dans une boule d’amalgame dentaire. » La formulation doit beaucoup à la poésie.

A lire aussi: « Psychopompe », une potion magique d’espérance

À la fin de l’année universitaire, elle rentre chez elle, ne sachant pas ce qu’elle veut faire de sa vie. Elle tente de terminer la lecture de Finnegans Wake de James Joyce, mais n’arrive plus à se concentrer. Une séance de cinéma avec des amis la rend « toute chose ». Sa mère n’arrête pas de lui seriner qu’un diplôme de lettres ne mène à rien, et qu’il faut qu’elle apprenne la dactylo pour devenir secrétaire. Elle se pose par ailleurs beaucoup de questions sur l’amour et la sexualité. « Quand j’avais dix-neuf ans, écrit-elle par exemple, la question de la virginité était capitale. » Sylvia Plath décide qu’elle ne se mariera pas, ce qui ne l’empêche pas de désirer tomber amoureuse d’un garçon.

Introspection psychologique

Son état empire et la pousse à l’introspection. Le matin, elle se réveille aux sons de marches militaires. L’exécution des époux Rosenberg la sidère et l’obsède. Elle assiste à une représentation théâtrale « où l’héroïne était possédée par un dibbouk ». Du coup, quand elle écoute son amie Hilda parler, elle a l’impression d’entendre le dibbouk. Tous ces éléments accumulés sont perçus par Sylvia Plath de manière très angoissante, à tel point qu’elle en arrive à cette conclusion générale : « je sombrais dans la mélancolie ». Souffrant d’une insomnie chronique, elle note, dans une formule très impressionnante : « Je voyais les jours de l’année s’étaler devant moi comme une succession de boîtes blanches et étincelantes, et, entre chaque boîte, il y avait le sommeil, semblable à un voile noir. » On sent ici également, dans cette prose implacable, toute l’expérience littéraire de Sylvia Plath, auteur de multiples recueils de poésie. Son élaboration des symptômes de sa psychose est d’une stupéfiante lucidité, et la preuve d’une très grande intelligence.

Une « Montagne magique » impitoyable

Sylvia Plath, en écrivant La Cloche de détresse, a eu le courage des grands auteurs, qui ne laissent dans l’ombre aucun détail caractéristique, fût-il honteux ou dépréciatif pour eux. Au contraire, elle dit tout, jusqu’à ce que le livre fasse sens. D’où des scènes remarquables, racontées avec une espèce de froideur, comme sa visite sur la tombe de son père sous une pluie battante, où elle semble si fragile. Elle utilise aussi l’ironie, tentative pour mieux mettre en perspective ce passé récent très douloureux – qui finira d’ailleurs par la rattraper.

A lire aussi: Dégoût et des douleurs

La Cloche de détresse est à placer dans la même catégorie de romans que La Montagne magique de Thomas Mann, ou encore certains écrits autobiographiques de Thomas Bernhard ou de Fritz Zorn. Chez Sylvia Plath, cela se passe dans des asiles d’aliénés, et l’impression de révolte en est d’autant plus aiguë et touchante. Quand elle en sort, après des mois de claustration, elle évoque une « renaissance ». Aura-t-elle ressenti une même sensation de délivrance, dix ans plus tard, après avoir achevé ce roman impitoyable dans lequel elle déverse le trop-plein de son cœur ? Cela n’empêcha pas Sylvia Plath, en tout cas, juste après la parution de La Cloche de détresse, d’ouvrir le gaz…

Sylvia Plath, La Cloche de détresse. Préface de Jakuta Alikavazovic. Traduction de l’anglais révisée par Caroline Bouet. Éd. Denoël.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !