Lutter contre les addictions au nom de la santé publique est une vieille histoire qui montre que le remède peut être pire que le mal.

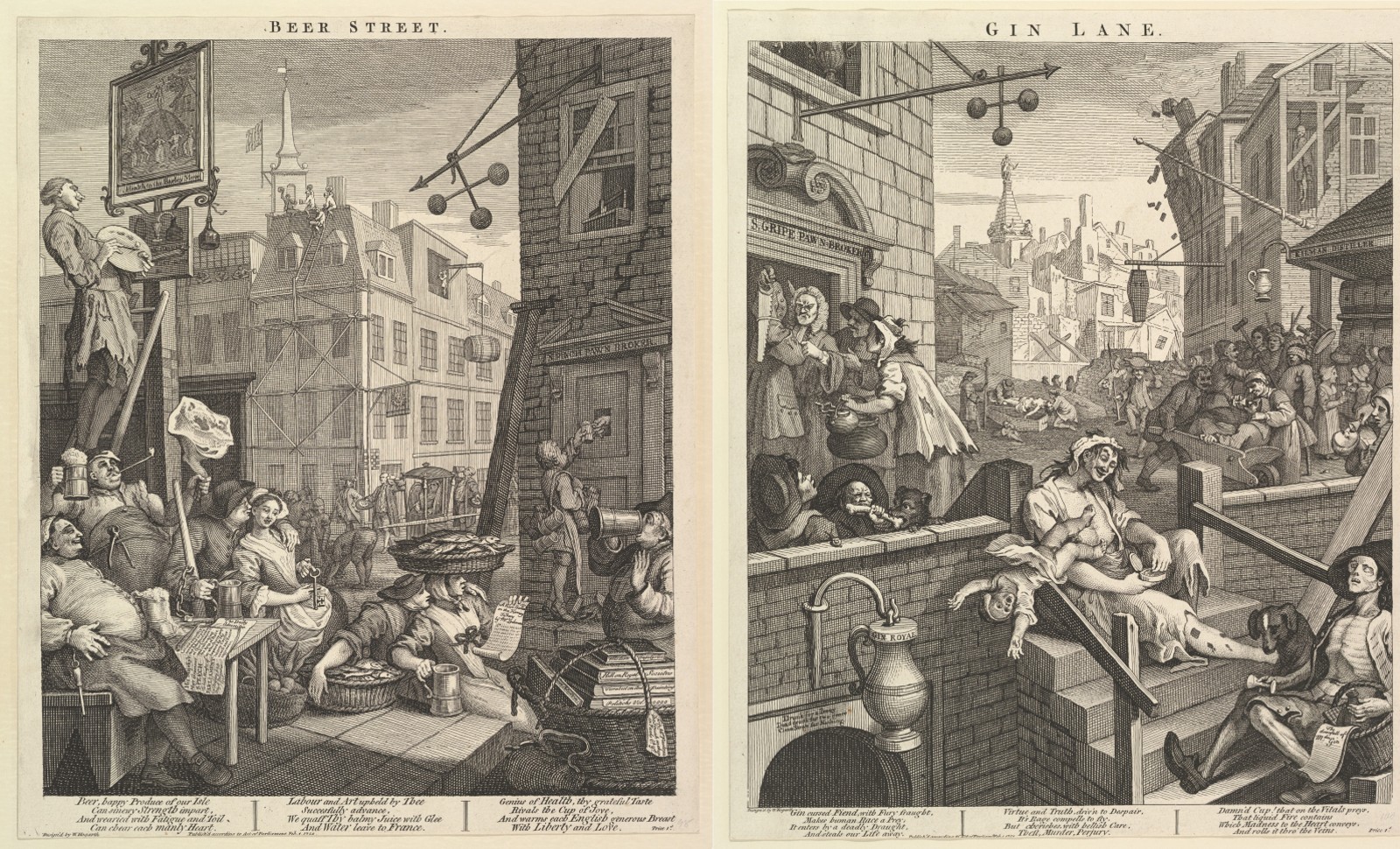

« Il n’y a rien de nouveau sous le soleil », proclame le livre de l’Ecclésiaste. Pourquoi les drogues feraient-elles exception à cette règle ? La Grande-Bretagne fournit un excellent exemple. Au début du XVIIIe siècle, les populations s’adonnent avec fureur au « gin craze », la folie du gin, lequel, souvent frelaté, détruit leur santé physique et mentale. C’est pourquoi, en 1751, le Parlement vote le « Gin Act » qui, de mesures fiscales en exigences de qualité, fait effectivement baisser la consommation de manière notable. Le bon peuple est alors encouragé à se tourner vers la bière, réputée pour ses bienfaits. En témoignent deux gravures célèbres exécutées par William Hogarth : Gin Lane et Beer Street. La première est construite autour de la figure d’une mère indigne et hébétée qui, ivre morte, laisse choir son enfant, alors que la seconde montre d’heureux travailleurs, la panse rebondie, se reposant de leur journée de labeur à grand renfort de pintes écumantes.

À lire aussi : Frédéric Beigbeder: «La cocaïne, c’est la drogue de la débandade»

À peine cette nouvelle forme d’alcoolisme était-elle installée à la satisfaction générale qu’on s’avisa de l’existence d’un substitut moins nocif et surtout moins cher : le laudanum (mélange de poudre d’opium et d’alcool). D’abord utilisé comme analgésique, prescrit aux enfants en bas âge pour leur assurer des nuits paisibles (jusqu’aux années 1850), on lui trouva bien vite un usage récréatif, voire philosophique. Thomas De Quincey, l’auteur des Confessions d’un mangeur d’opium anglais, théorisa l’emploi du laudanum comme le moyen le plus sûr de déchiffrer le « palimpseste de l’âme humaine », au prix il est vrai des souffrances terribles de l’addiction. L’ouvrier, plus soucieux d’échapper à l’horreur de sa condition que de « remplir l’âme au-delà de sa capacité » (Baudelaire), en vint à le préférer au gin et à la bière, tant et si bien que des philanthropes imaginèrent un temps interdire l’alcool et faire procéder à des distributions de laudanum, avant de percevoir les dangers de ce nouveau mal. Vint le temps de l’exotisme avec le Club des Hachichins d’illustre renommée (Baudelaire, fidèle au vin et au laudanum, n’y participa guère).

À lire aussi, Elisabeth Lévy: La France en shoot libre

La guerre étant propice aux avancées scientifiques, celle de 1870 répandit l’usage de la morphine. Cette « drogue miracle » semblait destinée à remplacer toutes les autres, avant que ses effets délétères deviennent une triste évidence. Une nouvelle venue, la cocaïne, allait enfin offrir une solution simple et saine aux consommateurs en mal de sensations, mais soucieux de leur santé, et le bon docteur Freud de soigner son ami morphinomane Ernst Fleischl von Marxow en lui administrant de la cocaïne. Fleischl mourut, morphinomane et cocaïnomane à la fois, à moins de 45 ans. Si cette course à la recherche d’une drogue sans danger est aussi vaine qu’est impossible à trancher le débat opposant libéralisation et prohibition, c’est que, dans un cas comme dans l’autre, on ne tient aucun compte de l’intuition géniale de De Quincey. La drogue, toute drogue, est-ce que les Grecs appelaient un « pharmakon », c’est-à-dire le poison et le remède, le souverain bien et le mal effroyable. L’un étant indissociable de l’autre, difficile d’opérer le choix des maux.

Les Confessions d'un mangeur d'opium anglais / Suspiria de profundis /La Malle-poste anglaise

Price: 13,50 €

15 used & new available from 3,73 €