La littérature française actuelle se repaît des petits bobos de la vie, des accidents des uns et des maladies des autres lorsqu’elle n’est pas donneuse de leçons… Dans ce paysage navrant, 30 pages, humbles et percutantes, viennent stimuler le lecteur exigeant: La Maison, un inédit de Julien Gracq.

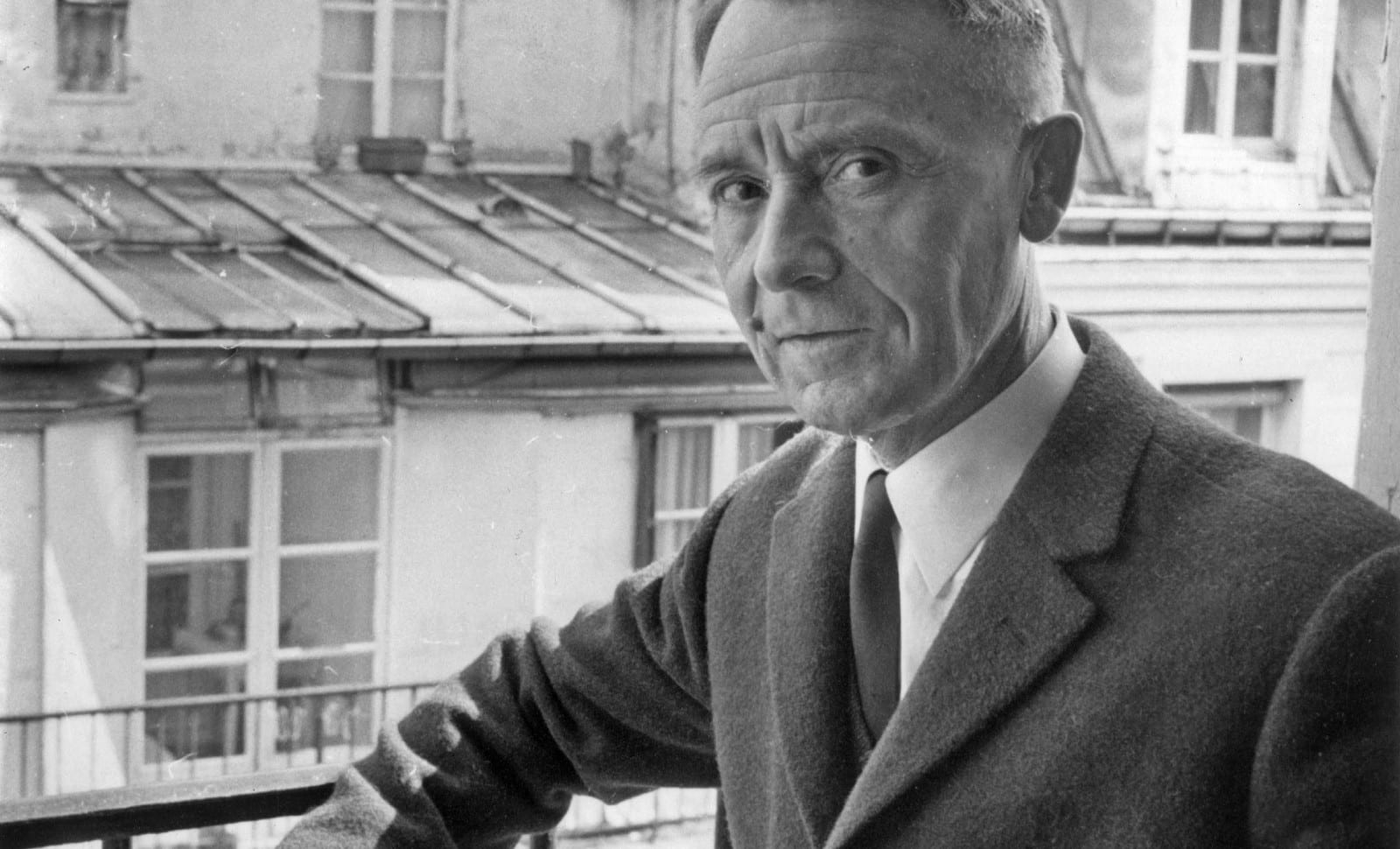

En ce début de printemps, les éditions José Corti publient un court récit inédit de Julien Gracq (1910-2007), La Maison. Cette trentaine de pages, probablement rédigées entre 1946 et 1950 et accompagnées des deux manuscrits de l’auteur, feront le bonheur des amoureux d’un style reconnaissable entre tous : la plénitude d’une écriture descriptive capable de donner à une action toujours ténue le charme décisif de l’événement, et de combler l’attente par une abondance de détails envoûtants susceptibles de changer l’ordonnance du monde. Julien Gracq se définissait lui-même comme un écrivain descriptif presbyte, contrairement à ceux qu’il appelait les descriptifs myopes, son goût pour les lointains plutôt que pour les choses toutes proches lui venant peut-être de son enfance au bord de la Loire, avec ses eaux sauvages qui portaient loin la lumière et les bruits. C’est à cette presbytie descriptive que nous invite La Maison – récit, à la première personne, de la fascination exercée par une demeure d’abord aperçue au loin lors d’un trajet quotidien en autocar. Ceux à qui Julien Gracq, notamment avec Le Rivage des Syrtes (1951), rappelle d’ennuyeux moments de lecture, ne seront pas déçus par ce livre au format atypique et à la couverture printanière. Peut-être cet ouvrage, resté si longtemps silencieux à l’abri de l’érosion que les lectures successives font généralement subir aux textes, à l’abri aussi des changements de notre regard porté sur le monde, leur donnera-t-il le plaisir de renouer avec ce qui, aujourd’hui, relève vraiment de l’inédit : une première personne du singulier qui ne soit pas la voix nue de l’auteur, mais la voix d’un narrateur nous invitant toujours à le suivre lorsqu’il dit « je ».

Une lecture antidote

La Maison de Julien Gracq est, à ce titre, une lecture salutaire, antidote à ce qui se publie à la pelle depuis quelques années, à savoir tout un fatras de récits à la première personne dont les embarrassantes confessions font l’effet d’une expression écrite scolaire (« raconte un événement qui t’a beaucoup marqué ») rédigée à la hâte dans la salle d’attente d’un psychologue. Portraits de soi en majesté, petits moi plaintifs inadaptés au temps présent, nostalgiques sépias des avant-hier qui chantaient encore et, surtout, inlassables sagas du deuil, de la mort du mari à moto à celle du frère atteint d’une maladie génétique, en passant forcément par celle du père adoré et de la petite maman aux seins plats partie de la clinique dans la nuit. L’époque n’est décidément plus à « la rareté de tout, des objets, des images, des explications de soi et du monde » (Annie Ernaux, Les Années), mais au grand déballage de ses petits chagrins narcissiques et de ses grandes peines humaines, étalés avec toute l’immodestie et l’impudeur requises sur les innocentes tables de nos librairies. À mi-chemin entre la rubrique des faits divers et le compte Instagram des états d’âme, cette littérature récente nous inflige l’indigente autobiographie de ses auteurs et décline en exempla latins à usage collectif tout un petit bazar de souvenirs intimes dont le lecteur ne sait que faire. Mais « je » est un hôte : il faut le recevoir et l’écouter parler avec émotion et bienveillance.

A lire aussi: Agatha Christie encore victime des censeurs!

Vivre vite (Brigitte Giraud, 2022), Mes fragiles (Jérôme Garcin, 2023), Le Monde d’avant (Marc Lambron, 2023), L’Envers des ombres (Céline Navarre, 2023), L’Exil à domicile (Régis Debray 2022), Inconsolable (Adèle Van Reeth, 2023)… À la lecture – bienveillante, mais sans émotion – de ces ouvrages, une certaine gêne nous prend : autant les petits médaillons tout confits d’orgueil auront probablement la joie furtive de nourrir quelque conversation salonarde (« 1965. À l’âge de 8 ans, je suis déjà un lecteur gourmand, comme si je sentais que les livres abritent tous les secrets du monde », Marc Lambron, Le monde d’avant), autant le récit d’un deuil a quelque chose de bien déroutant. Les deux ne sont d’ailleurs pas exclusifs l’un de l’autre, la fin de vie de maman sous perfusion pouvant garder « une grâce mozartienne » et la mort du frère convoquer de belles ombres tutélaires : « avant de m’effondrer, j’ai pensé à notre mère, dont il était le beau, l’irrésistible souci, et je me suis rappelé alors le mot du général de Gaulle, lorsque sa fille trisomique, Anne, mourut à 20 ans dans ses bras : maintenant elle est comme les autres » (Jérôme Garcin, Mes fragiles). Pas sûr que Mozart ou le général de Gaulle ait été enchanté de figurer dans ce genre de récit. Pensons, de notre côté, au mot de Raymond Aron lequel, coupant court à toute possibilité de confidence trop intime sur l’un de ses drames familiaux, déclarait avec cette pudeur qui n’est au fond que la maîtrise sans gloire des émotions trop vives : « Cela n’intéresse personne. »À l’heure où même le porno devient éthique, ces irrépressibles épanchements gagneraient à rester au creux des âmes plutôt que de venir noircir des pages blanches et ternir le sens que nous donnons, en silence, à nos propres malheurs. À moins que la littérature n’ait trouvé dans le bulletin de santé physique et mentale de ses auteurs et de leurs proches de quoi pallier durablement ses carences en imaginaire. Ce qui serait regrettable, car la vie est, espérons-le du moins, autre chose qu’un « tambour de machine à laver » et la mort peut-être assez étrangère à« 300 F oubliés dans le distributeur de la Société Générale » (Brigitte Giraud, Vivre vite, Prix Goncourt 2022).

Sevrage de la myopie égotique

La littérature peut-elle encore être autre chose que ces miscellanées ego-morbo-pornographiques ? Repus du « je » incontinent d’un bon nombre d’auteurs, le lecteur se réfugiera sans doute dans Avers de J.M.G Le Clézio (2023), ou Histoire d’un ogre d’Erik Orsenna, publiés en ce début d’année. Mais parler d’autres que soi est-il davantage une garantie de qualité littéraire ? Dans ses « Nouvelles des indésirables », généreux sous-titre qu’il donne à Avers, Le Clézio se fixe comme objectif « de faire naître [chez le lecteur] un sentiment de révolte face à l’injustice » de ce qui arrive à ses personnages. Pour une fois que nous avons des personnages, ne boudons pas notre plaisir. Pourtant, « pourquoi inventer des personnages, des histoires ? Est-ce que la vie n’y suffit pas ? » se demande soudain l’auteur. Pensons à poser la question à Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, Marcel Proust. Et aussi à Michel Houellebecq. En attendant, Maureez, Aminata, Hanné, Renault et les autres sont là pour jouer leur rôle de grands oubliés des joies quotidiennes : tous des damnés de la terre, violés, battus, méprisés, insultés, abandonnés à leur triste sort, des « bon[s] à rien juste à nourrir les cochons et aboyer comme les chiens » ou à « rester assis sur [leur] morceau de rue ». À eux « les choses tristes, douces-amères, la dame employée de bureau assise sur le quai, son mari qui l’a battue, qui l’a trompée, ses enfants qui l’ont abandonnée, ses amis qui se sont détournés ». Quant à Erik Orsenna, ce ne sont pas les pauvres, mais les misérables riches qui font sa raison d’écrire : son ogre, Vincent Bolloré, dont il fait un curieux portrait à la limite de la démence, lui donne l’occasion de montrer, dans un style pseudo-voltairien, et entre deux petites jouissances d’autosatisfaction bien sonore (« votre narrateur, un temps conseiller culturel de François Mitterrand, avait participé activement à la création de cette oasis [Canal+] ») qu’avec le temps, la grammaire a cessé d’être une chanson douce. Quel gâchis, Orsenna était un nom si… gracquien.

Revenons donc à La Maison, de Julien Gracq, et comparons : « Tout était léger, ouvert, cristallin, facile – d’un autre monde – comme si le rideau de pluie brusquement levé m’eût été ce fondu enchaîné des films qui soude en une seconde les rues aux forêts et les minutes aux années. Quelques pas plus loin, la maison soudain fut là. Je la touchai presque de la main, gainée qu’elle était presque jusqu’au rebord du toit d’un treillissage de branches sèches, ses volets déboîtés enchevêtrés déjà dans les ronces, son balcon de fer tordu sombré dans le feuillage comme la passerelle d’un bateau coulé. » Ce que l’on trouvera dans ces quelques pages sauvées de l’oubli sera le plaisir, si rare aujourd’hui, de voir décrit le monde. À l’heure où certains sont intarissables sur la solastalgie –pompeux néologisme désignant la nostalgie devant un paysage disparu sous l’effet de l’activité humaine–sans être pour autant capables de dépeindre, par l’écriture, un visage aimé, un coin de nature ou un morceau de ciel, Julien Gracq nous lave les yeux et nous fait voir ce que décrire veut dire. Il nous montre aussi qu’un livre publié en 2023 grâce aux ruses du temps peut ne parler ni des petites misères ni des grands malheurs de son auteur. Rendons un discret hommage, en le lisant, à celui qui, en écrivant, nous sèvre d’un coup des mesquineries de la myopie égotique et nous rappelle les charmes de la presbytie en littérature.