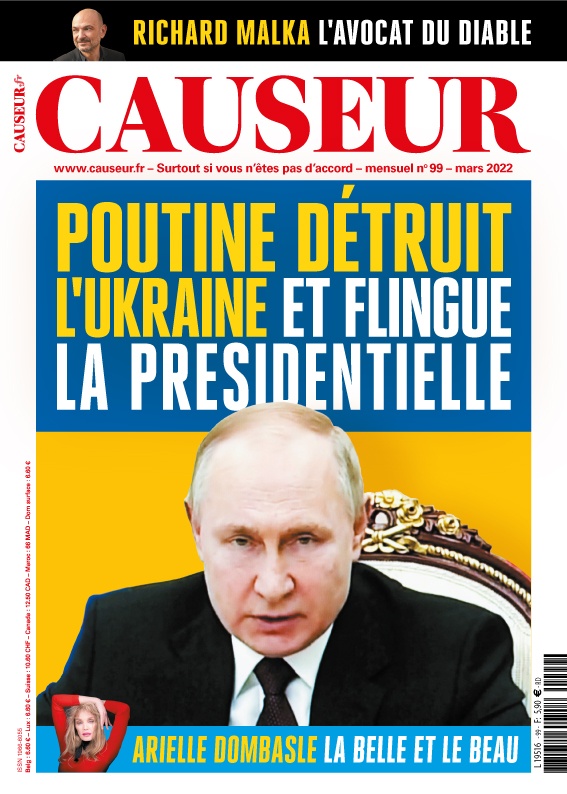

On peut comprendre l’union sacrée autour de Macron, chef d’État devenu chef de guerre. Il est en revanche fâcheux que, pour la deuxième fois, l’élection présidentielle soit de facto confisquée. Alors que la France vit une drôle de campagne, on nous annonce la réélection triomphale du président sortant. Il n’aura ni à s’expliquer sur son bilan, ni à exposer son programme.

Emmanuel Macron a raison. Cette guerre aura des conséquences sur nos vies. Pas seulement parce qu’elle fait déjà exploser les cours du pétrole et du blé. Ni parce qu’elle contraint les Européens à sortir de la grande salle de gym où ils peuvent exiger à loisir que leurs lubies identitaires et autres soient considérées avec le plus grand sérieux – « Ne m’appelez plus jamais il ou elle, pour moi ce sera iel ». Si l’invasion de l’Ukraine ouvre assurément une nouvelle page stratégique pour le Vieux Continent, il est peu probable que nous sortions de l’épreuve (vécue par d’autres) soudainement prêts à répondre aux convocations de l’Histoire, tant l’individualisme, le confort et le caprice sont devenus chez nous une seconde nature. Bref, tous ceux qui proclament que rien ne sera plus comme avant, comme ils l’ont fait en mille occasions, du 11-Septembre à la pandémie que l’on sait, devraient se rappeler que, souvent, les après ressemblent furieusement aux avant. Ainsi, des twittos LGBT se sont-ils émus que « des femmes trans et des personnes non binaires » aient été bloquées à la frontière ukraino-polonaise, car leur carte d’identité portait la mention « homme » et que les hommes sont priés de rester se battre. Dans le meilleur des mondes qui advient, il suffira d’affirmer qu’on se sent centenaire, même si on a 22 ans, pour échapper à la mobilisation, et la guerre disparaîtra. Passons.

Il est pour le moins prématuré de claironner la naissance de l’Europe-puissance alors que, pour notre défense, nous continuerons à nous abriter sous ce qu’on appelait le parapluie américain quand j’étudiais à Sciences Po – la France, un peu moins que les autres et l’Allemagne peut-être un peu moins demain qu’hier. Mais même si l’Europe atteint le seuil de 2 % du PIB consacré