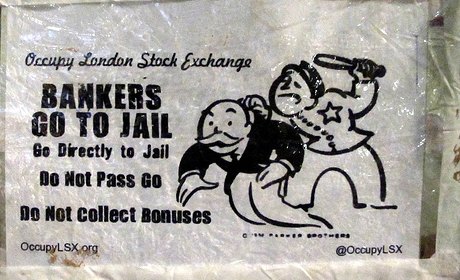

Les salauds dorment en paix est un film policier d’Akira Kurosawa, apparu sur nos écrans en 1960. Eh bien, les salauds de notre temps ont, comme leurs prédécesseurs, le privilège d’échapper aux tourments de l’âme qui accablent tant d’entre nous. Et si les banquiers de notre temps sont des salauds, à quelques cas d’espèce près, ils peuvent poursuivre leur mauvaise besogne tant qu’ils échapperont à la faillite.

Soyons clairs : ce sont bien les agissements de nos chers banquiers qui ont conduit au séisme de 2008 et à l’interminable agonie de l’expérience néolibérale qui s’en est ensuivie[1. Voir la réflexion éclairante de Jeremy Perrin, « Vers une crise perpétuelle » ou « L’interminable agonie du néolibéralisme » in Le Débat, n° 172, novembre-décembre 2012.]. Car si les banquiers sont riches, ce n’est pas avec leur argent qu’ils prennent le risque de leurs entreprises particulières − n’en déplaise à certains lecteurs de Causeur encore attardés dans leurs rêves d’enfance −, mais avec l’argent des autres ou l’argent qui se crée à leurs guichets ou à ceux de la Banque centrale. Le procès des banques et des banquiers ne doit pas être celui d’une oligarchie de vulgaires prédateurs qui auraient accaparé la richesse du monde. C’est celui d’une corporation d’incapables qui s’est présentée à la face du monde comme le démiurge d’une nouvelle économie. Ce procès peut se faire à partir d’illustrations éclairantes que nous connaissons tous, mais que nous connaissons mal parce que la relation médiatique qui en a été faite a été souvent biaisée : la bulle du crédit hypothécaire américain, le surendettement de l’État grec, la folie bancaire irlandaise, l’aventure espagnole, sans doute maintenant la bulle du marché de la dette en Europe. À chaque fois, ceux qu’on appelle les « banquiers » ont fait étalage d’un mélange explosif d’imprudence et d’incompétence et, pour tout dire, d’irresponsabilité.[access capability= »lire_inedits »]

Irresponsables, donc non coupables

Qu’est-ce qu’une banque ? Aussi bête que semble cette question, il est fondamental d’y répondre. Primo, c’est un organisme qui collecte de l’argent. Deuxio, c’est un organisme qui prête de l’argent. Tertio, c’est un organisme qui spécule avec des valeurs. Quelques mots suffisent à énoncer les métiers de la banque. Ils pourraient clore le débat : en réalité, ils l’ouvrent. On peut en effet collecter de l’argent sans en prêter en parallèle. Dans l’histoire financière du monde moderne, il a existé de nombreux organismes de dépôt et d’épargne qui se satisfaisaient de garder dans leurs coffres-forts ou sur leurs comptes l’argent de tous ceux qui ne voulaient pas le conserver par devers eux. C’était le métier dela grande Banque d’Amsterdam, créée en 1609 ; c’était aussi, après-guerre, celui des CCP, dontla Banque Postalea recueilli l’héritage. Mais le service de ces organismes était le plus souvent coûteux, car les droits de garde constituaient leurs seules rémunérations.

On peut aussi prêter de l’argent sans en collecter au préalable. De non moins nombreux organismes ont prêté de l’argent qu’ils créaient sous leur propre responsabilité, comme ces banques écossaises du XVIIIe siècle qui imprimaient des billets libellés dans leur monnaie de banque[2. De là vient la formule de la « planche à billets ». Il n’était possible de créer de la monnaie qu’en imprimant des billets. Il va de soi que la formule ne veut plus rien dire. Ensuite, le stylo du banquier a pris le relais de la machine à imprimer, enfin le clavier d’ordinateur. L’impression des billets, pour répondre à la demande des usagers de la monnaie, ne fait que diffuser sous une autre forme de la monnaie émise au préalable.], en faisant le pari du remboursement par leurs emprunteurs qui étaient le plus souvent des agriculteurs, des éleveurs, des négociants, des manufacturiers. L’essor américain du XIXe siècle, épisode passablement anarchique, s’est appuyé sur l’émission de multiples monnaies par de simples négociants et artisans – le maréchal-ferrant, le croque-mort – qui réglaient commodément leurs factures par cette entremise.

On peut aussi spéculer sur les valeurs sans être une banque aux deux premiers sens du terme. Il en est ainsi depuis que les bourses existent. La Bourse de Londres, créée dès le XVIe siècle, peut faire figure de tout premier modèle. Avant l’apparition, à la fin du XVIIe siècle, de la cotation des actions de sociétés, on y traitait principalement des effets de commerce et des monnaies métalliques. Mais les intervenants de ces marchés étaient et peuvent toujours être des particuliers ou des professionnels risquant leurs avoirs personnels.

Or, la banque commerciale d’aujourd’hui a la faculté de combiner ces trois métiers. Elle collecte des dépôts et propose des placements à sa clientèle de déposants. Cette activité n’est pas concurrentielle du fait que nous sommes obligés d’avoir une banque : elle s’appuie donc sur un marché captif. Mais cette activité de collecte fournit une base commode pour proposer ensuite des services de prêt proprement dits, éventuellement assortis de conseils aux particuliers et aux entreprises. Enfin, et c’est l’une des plus grandes novations de ces trente dernières années, les banques commerciales ont superposé à ces métiers des activités de trading sur les valeurs de toutes sortes, représentées par les actions, les titres d’emprunt, les matières premières, les devises. Et elles le font pour leur propre compte, et non plus seulement pour répondre aux besoins de leurs clients.

Ces banques commerciales aux activités superposées disposent aussi d’une faculté décisive et d’un privilège. La faculté décisive est l’accès aux marchés internationaux du crédit en tant que prêteurs mais aussi emprunteurs, comme toutes les sociétés cotées. Le privilège consiste dans l’accès aux guichets de la Banque centrale pour se refinancer, accès qui n’est ouvert à aucun autre acteur économique, ni les banques d’affaires, ni non plus, depuis quelques décennies, les États.

Le système bancaire occidental a démultiplié son business depuis trente bonnes années en cumulant les trois métiers historiques exercés avec le bénéfice de son double accès aux marchés du crédit et aux guichets des Banques centrales. Il a ainsi créé à certains endroits et à certains moments, une grande prospérité économique, plus ou moins réelle, plus ou moins factice. Et généré différentes bulles dont nous payons toujours les pots cassés.

De la Californie à l’Espagne

La crise de la dette privée américaine qui a précipité l’Occident dans sa grande récession n’a pu survenir que dans le contexte favorable offert par la politique de la Réserve fédérale présidée par Alan Greenspan. Pour surmonter une première récession, intervenue en 2001, le Banquier central américain a ouvert les vannes du crédit, inscrivant le taux de refinancement au plus bas niveau historique de 1%[3. Il est à 0% depuis 2009, sous la direction de Ben Bernanke, qui a prévu de poursuivre sa politique d’argent gratuit jusqu’à 2014 au moins.]. Mais la responsabilité de la Banque de Washington n’est engagée que parce qu’elle a encouragé la distribution discrétionnaire de prêts à la consommation et au logement par les banques commerciales alors qu’elle aurait pu, et dû, freiner cette distribution. La progression de ces catégories de prêts s’est poursuivie sans interruption deux décennies durant. L’affaire dite du « subprime rate », qui illustre fortement le laxisme du crédit bancaire, ne montre qu’un aspect du surendettement global des particuliers américains dont les engagements atteignaient, à la veille de la crise, 100% du PIB[4. Il est depuis revenu à 85% du PIB.]. Le plus remarquable est que cette politique de crédit débridée ait été poursuivie dans un pays classé au premier rang de la richesse mondiale où, de surcroît, deux foyers sur trois étaient déjà propriétaires de leur logement. Le surendettement résulte d’une politique volontaire des acteurs du système bancaire, banques commerciales et Banque centrale.

S’agissant de la faillite grecque, il ne suffit pas de s’appesantir sur l’improductivité du travailleur et l’incivisme du contribuable local[5. Le meilleur éclairage, à notre connaissance, a été donné par Michael Lewis dans Boomerang, Voyage vers un nouveau tiers monde, Ed. Sonatine.]. Le désastre engage la responsabilité de l’État, du secteur public et des autorités de contrôle de Bruxelles et de Francfort qui, telle sœur Anne, n’ont rien vu venir malgré les faisceaux d’indicateurs dont elles disposaient. Mais il engage aussi les banques, les grecques, bien sûr, mais surtout les banques du reste de l’Europe qui, des années durant, ont souscrit les yeux fermés les emprunts émis par un pays déjà pris en flagrant délit de falsification de ses comptes publics, à la veille de son inclusion dans la zone euro, et de détournement des aides internationales au moment de la préparation des Jeux olympiques de 2004. Car, et c’est là un point essentiel, qui concerne l’ensemble du monde occidental sans exception, la souscription des emprunts est réservée à des banques choisies par les Trésors publics, les « Primary dealers » ou, dans la définition française, les « Spécialistes en valeurs du Trésor ».

Nul besoin d’exhorter les épargnants à ne pas souscrire les emprunts des États, comme l’a fait Georges Kaplan dans le numéro 54 de Causeur, puisque cela leur est interdit, d’un commun accord entre l’administration du Trésor et les banques[6. Il était encore possible, il y dix ans de cela, de souscrire des obligations publiques aux guichets des Trésoreries Paieries générales. Ce service a été fermé à la demande des banques.]. Ce privilège accordé aux banques pose un double problème. Sur le fond d’abord : le fait de réserver cette souscription à certains acteurs professionnels porte une atteinte caractérisée à la liberté de l’épargnant : rien de moins libéral que cette procédure. Sur les résultats obtenus ensuite : le monitoring de la dette publique par les banques, dans toute l’aire occidentale, n’a pas fait obstacle à sa constante augmentation. Cela fait vingt ans que les banquiers ou leurs représentants s’égosillent, sur les tréteaux des médias et sur ceux des colloques ou des universités d’été, à propos de la gestion laxiste des États. Or, leur incrimination constante de la défaillance des gestionnaires publics ne les pas empêchés de souscrire constamment les emprunts émis par ces derniers. Nul besoin de chercher l’erreur. La souscription des emprunts publics se fait sur la base d’un troc entre l’État, dont la gestion est rendue momentanément plus confortable, et les banquiers réservataires qui peuvent à loisir développer leurs activités sous la protection bienveillante de l’administration de tutelle[7. Ce point est développé dans mon dernier ouvrage, La Grande récession (depuis 2005), Ed. Gallimard Collection Folio actuel, 2012.].

La faillite du « Tigre celtique », nom flatteur qu’avaient accordé à l’Irlande quelques économistes quand ce pays faisait illusion par sa prospérité apparente, est celle de ses banques. Dans ce cas, comme dans bien d’autres, la présentation médiatique a plutôt obscurci qu’éclairé la compréhension du drame financier. Il est bien vrai que les banques irlandaises ont été à la base de la bulle immobilière, avec le soutien de gouvernants passablement corrompus, et que le krach qui s’en est ensuivi a saccagé l’emploi et les comptes publics. Mais les banques irlandaises sont allées au-delà d’une gestion laxiste de leurs crédits. Elles se sont aussi endettées fortement pour acheter des actifs financiers et immobiliers au-delà de l’Atlantique. C’est ainsi qu’elles se trouvaient, au moment de leur cessation de paiement, propriétaires d’une partie de Manhattan ! La faillite bancaire irlandaise est donc imputable, non seulement aux emprunts émis, mais aussi aux emprunts contractés.

Inutile de trop insister sur le cas espagnol, traité dans un précédent numéro. Deux précisions supplémentaires peuvent cependant s’avérer utiles à mes lecteurs. D’abord, la distribution excessive des crédits y a touché non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises, désormais les plus endettées de la zone euro après les portugaises. Or, les comptes des entreprises révèlent la montée du risque d’insolvabilité mieux encore que les comptes des particuliers : la désinvolture des banquiers espagnols ne fait donc pas l’ombre d’un doute. Ensuite, les banques espagnoles ont très peu recouru au refinancement de la BCE. Lors même que le rythme de leurs encours de crédit s’accroissait à un rythme double de celui de la moyenne de la zone euro, le montant de leurs appels à la Banque de Francfort était deux fois moindre[8. La situation s’est inversée depuis les débuts de la crise. Aujourd’hui, le montant demandé par les banques espagnoles représente près de 30% du total, alors que le PIB de l’Espagne représente un dixième de celui de la zone.]. Ce dernier point, énigmatique en première analyse, s’explique par l’existence d’instruments qui permettent aux banques de démultiplier les crédits, d’une manière quasi automatique : le « collatéral » et la « titrisation ».

Les dommages du « collatéral »

« Collateral damage » : c’est le titre d’un article exhaustif paru dans le Financial Times en date du 25 octobre 2012, sous la plume de Ralph Atkins, Philip Stafford et Brooke Masters. Le jeu de mots visait à montrer le rôle déterminant des garanties collatérales dans le développement du crédit. L’article était illustré par le départ de Christophe Colomb pour les « Indes » sous les yeux d’Isabellela Catholique. La reine d’Espagne avait engagé ses bijoux personnels pour emprunter les sommes requises par la grande expédition. Elle avait donc consenti un gage « collatéral » au prêt.

Dans ce cas, par extension, une infinité de prêts peuvent être consentis en s’appuyant non seulement sur l’engagement personnel de l’emprunteur, mais sur un gage réel qui sera mobilisé en cas de défaillance totale ou partielle de ce dernier.

Les trois gages les plus courants aujourd’hui sont les hypothèques (le fameux « mortgage »), les actions de sociétés et les « warrants » représentatifs de marchandises, très utilisés dans le commerce international des matières premières. Les prêteurs y ont désormais systématiquement recours, chaque fois que les conditions s’y prêtent[9. Courant octobre 2012, 144 000 milliards de dollars de dette européenne avaient été émis avec des collatéraux en garantie.].

En quoi cette pratique, banale dans son principe, est-elle critiquable ?

Le premier problème réside dans la modification qu’elle introduit dans la relation entre prêteur et emprunteur. La relation présumée de confiance, qui est à la base des contrats de prêt, comme de tous les contrats, se trouve court-circuitée par le recours au collatéral. Lorsque celui-ci devient la règle, le prêteur tend à se détourner de ce qui est à la base de son métier : évaluer le risque de défaut présenté par l’opération qu’il doit décider. Le métier du banquier classique tend alors à se vider de sa substance au profit d’une activité de type mécanique, où l’on s’ingénie à trouver le plus d’emprunteurs possibles en se ménageant les ressources nécessaires pour les approvisionner. Dans leur ensemble, les excès du crédit, quels que soient les cieux où ils se produisent – Californie, Floride, Andalousie, Irlande –, s’enracinent dans cette pratique. La crise systémique du crédit procède d’abord de la pandémie du « mortgage », plus encore que de la pandémie du « greed »[10. La France a été protégée par l’absence d’un marché hypothécaire développé.].

Le deuxième problème vient de ce que les prêteurs garantis par du « collatéral » ont la faculté de revendre aisément leurs emprunts à d’autres agents financiers par le biais de la « titrisation ». L’opération consiste à découper une masse de prêts de type déterminé en des « titres » représentatifs. Elle ne soulèverait, elle non plus, guère la critique si cette pratique n’était devenue la règle au cours de ces trente dernières années. On a titrisé à tout-va. Or, la titrisation renforce le mécanisme qui déresponsabilise le prêteur dès lors que celui-ci est assuré de trouver commodément des acheteurs bienveillants sur les marchés internationaux du crédit.

On comprend alors que les banques espagnoles, au temps de leur superbe, aient pu se financer aisément en dehors des guichets de la Banque centrale. Il leur suffisait de revendre à d’autres banques les titres représentatifs de leurs prêts, assortis de garanties qui en favorisaient l’écoulement à bon prix. Mais, me direz-vous, comment leurs acheteurs font-ils eux-mêmes pour trouver des financements ? Nous revenons au point de départ. S’il s’agit d’une banque, celle-ci peut, outre créer de la monnaie pour son propre compte, aller en quérir aux guichets de la Banque centrale qui prête contre… des « collatéraux »[11. 2000 types de collatéraux divers et variés sont aujourd’hui acceptés par la BCE, sous l’impulsion de l’admirable Mario Draghi.].

Retenons donc, pour finir, ces deux idées. La première est que la production du crédit s’est largement détachée de la responsabilité personnelle de ses agents producteurs. La seconde est qu’elle procède d’une sorte de mécanique que rien ne peut arrêter ou infléchir sauf quand, précisément, un accident majeur, comme celui de 2008, vient en interrompre le cours dans des conditions dramatiques. Toute réforme d’importance de l’appareil bancaire devrait donc s’attacher à revoir les conditions dans lesquelles il exerce son activité du crédit, pour réduire ou pour supprimer les dommages du « collatéral ». Or, ainsi que nous le verrons dans notre prochaine livraison, une réforme de ce type n’est dans les tuyaux ni à Bercy, ni à Bruxelles. Car à Bercy comme à Bruxelles, ce sont les banques qui commandent, et les politiques qui exécutent.

Crise : Gréau avait vu juste, hélas…

Je ne voudrais pas être Jean-Luc Gréau. L’homme qui a mis le doigt sur le grand problème de notre époque – l’affaiblissement du rôle des États dans l’économie – avec une rare lucidité est condamné, avec chaque nouveau livre, à voir ses sombres prophéties réalisées. Son dernier ouvrage, La Grande Récession (depuis 2005), un recueil de ses articles parus dans la revue Le Débat, ne fait pas exception : si, il y a une quinzaine d’années, il se demandait encore si les marchés financiers gouvernaient le monde et dans quelle mesure leur influence était irréversible, aujourd’hui il est obligé de constater la mainmise des Banques centrales indépendantes et des agences de notation sur des économies privées de toute réglementation. L’État est ainsi contraint d’abandonner les marchés, laissant le contrôle de ces derniers aux… institutions de marché elles-mêmes. Dissimulé derrière des infrastructures financières mondialisées, ce pouvoir se présente comme un fait de la nature, sans alternative possible. Bonjour les dégâts.

Dans ce livre comme dans les précédents, Jean-Luc Gréau pose le problème en termes de « politique d’abord ». La crise économique européenne qui sévit depuis 2010 est d’abord imputable, selon lui, au dogme de la concurrence illimitée, l’éclatement de la bulle financière de 2007-2008, engendré par un dysfonctionnement du marché de la dette privée américaine n’ayant été que le déclencheur. Gréau observe que la crise était déjà là en 2005, et même qu’elle était annoncée depuis plus de trois décennies lorsque les États, tout particulièrement en Europe, ont engagé un « retrait stratégique » de l’économie. Pour ce grand pessimiste, seul le retour de politiques monétaires libérées de l’obsession anti-inflationniste permettrait de sortir du marasme actuel.

Hors de l’État, point de salut économique ? En ce cas, il n’y a pas de quoi se réjouir, car ce n’est pas demain qu’on assistera à un tel changement de cap. Gréau promet un sombre avenir à l’Europe de l’euro. Cette dernière pourrait bien être sauvée par une sorte d’« acharnement thérapeutique » des États-Unis et de la Chine, qui n’ont pas intérêt à la voir s’écrouler et menacer la stabilité du système économique mondial. En apparence, ce sauvetage permettrait à l’Europe d’échapper au pire – une chute brutale – mais au prix d’un long et pénible déclin. Notre seul espoir est que, pour une fois, Jean-Luc Gréau se trompe. Malheureusement, ce n’est pas probable.[/access]

Gil Mihaely

*Photo : duncan.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !