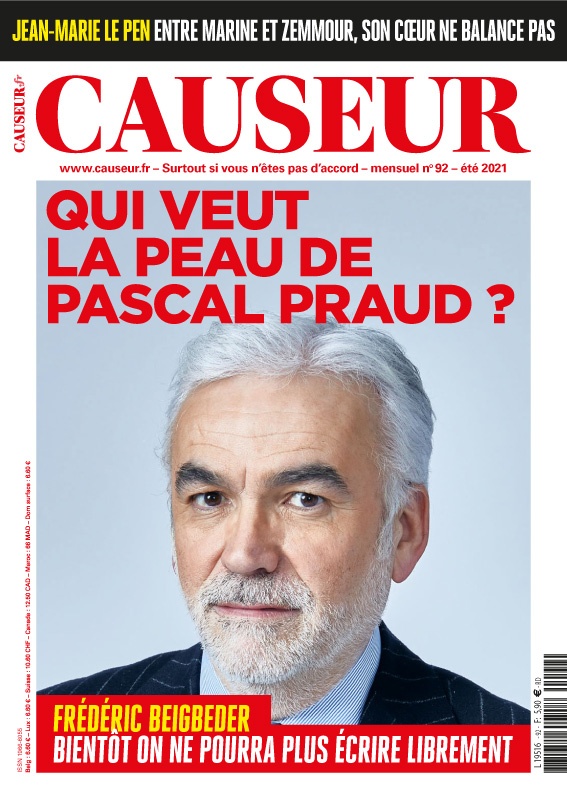

Il manquait une rubrique scientifique dans Causeur. Peggy Sastre vient combler cette lacune. À vous les labos!

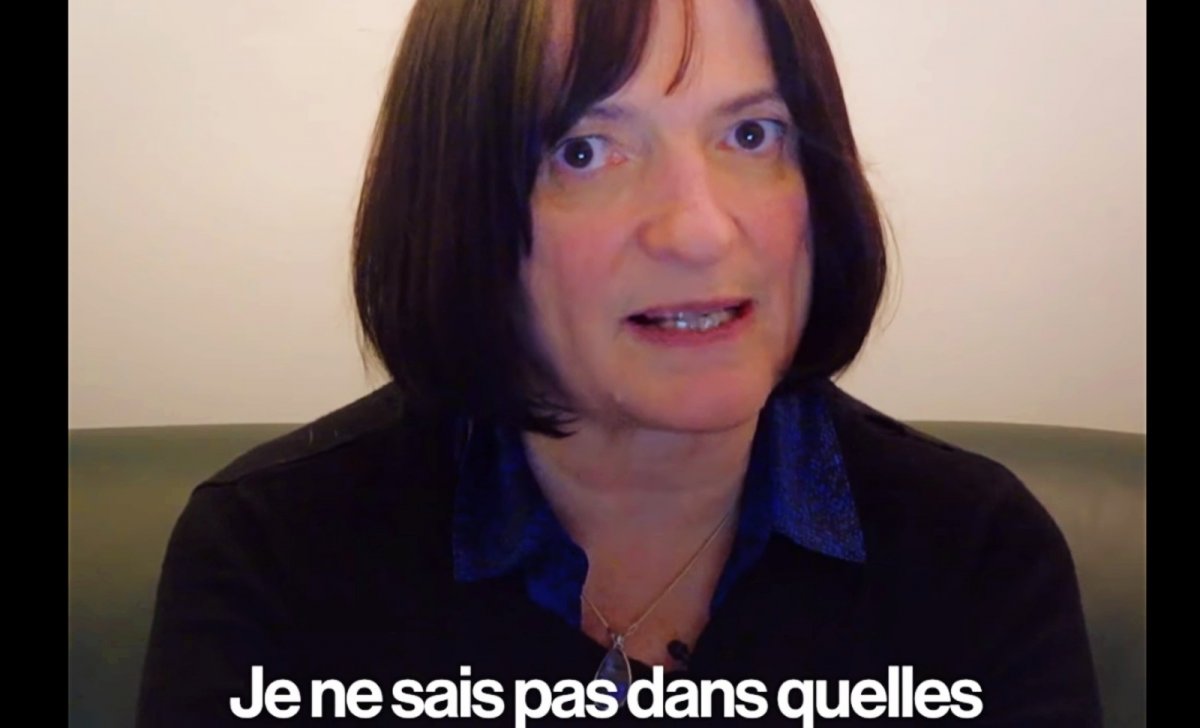

C’est l’une des tristes lois de la vie, le succès d’une idée est indépendant de son assise factuelle. Les notions les plus solides ne sont pas les plus virales et ce ne sont pas les plus faiblardes qui meurent fissa dans la discussion publique. À cet égard, le concept d’amnésie traumatique est un cas d’école. Popularisé en France par la psychiatre Muriel Salmona, qui s’en réclame pour justifier l’imprescriptibilité des crimes sexuels, le phénomène est défini comme un mécanisme neurobiologique de protection contre un stress intense et qui ferait disjoncter les circuits de la mémoire [1]. En d’autres termes et en deux mots, vivre un événement traumatisant empêcherait de bien s’en souvenir, voire de s’en souvenir tout court. Ce qui, pour parler poliment, est loin d’être prouvé.

A lire aussi: Les liaisons dangereuses de Muriel Salmona

C’est écrit donc c’est vrai !

Confrontés à la fragilité de leur théorie chérie, les croyants en l’amnésie traumatique ont pour habitude d’avancer un argument de poids : elle est répertoriée dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique de santé mentale publié par l’Association américaine de psychiatrie depuis 1952, une référence en la matière. Pour être précis, c’est le cadre général de l’amnésie traumatique, l’ « amnésie dissociative » qui est effectivement apparue dans l’édition la plus récente – le DSM-5. Elle y est caractérisée par une « incapacité de se rappeler des