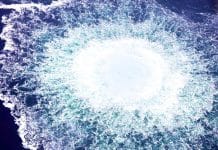

De toutes les régions d’Amérique, les touristes viennent en bus climatisés visiter les lieux du meurtre qui a eu lieu le 26 mai, à Miami, sur MacArthur Causeway, entre un pont de métro aérien et un alignement de palmiers. Prises par une caméra de sécurité, les images ont fait le tour du monde : ce n’est qu’après avoir mâché pendant dix-huit minutes, sans interruption, près de 80% du visage d’un sans-abri sur lequel il s’était jeté, que le cannibale, nu et grognant comme une bête, a été abattu.

Ce crime a terrifié l’Amérique qui n’était pourtant pas au bout de ses peines. Dans le Maryland, « un homme dévore le cœur et le cerveau d’un “ami” », titre le Baltimore Sun peu après. Deux semaines après la boucherie de Miami, un clochard de 21 ans veut rejouer la même scène. Pas de chance, la victime potentielle est un policier armé.

Dans les trois cas, les coupables ont consommé une nouvelle drogue, surnommée « bath salts » (sels de bains), ou encore Nuage 9, Vanilla Sky et Vague d’ivoire, très à la mode dans les milieux underground.[access capability= »lire_inedits »] « Je me sentais tellement démoniaque, j’étais devenue le mal incarné », explique Jane Vellez-Mitchell, qui s’était procuré cette friandise dans un strip-club. Mais il y a encore quelques mois, on la trouvait en des lieux moins érotiques, genre stations-service. L’ennui, c’est que les mauvais trips sont légion : « J’étais possédée, je voyais des policiers me suivre, c’était un complot du gouvernement, je me trouvais parmi le peuple de l’ombre et combattais des ennemis invisibles », raconte encore Vellez-Mitchell. En effet, avec le doux mélange de PCP, méthamphétamines et LSD, crises de paranoïa et hallucinations sont presque garanties.

Les médecins et la police lancent l’alerte. Les spécialistes de l’addiction révèlent que le mal s’est répandu jusque dans les campagnes et dans les rangs des militaires américains. Si bien que la Food and Drug Administration a enfin décidé de bannir certaines formes de ces « sels de bain ».

Il serait presque rassurant que tous les cas de cannibalisme fussent provoqués par la drogue. Mais on n’en a pas décelé la moindre trace dans le sang d’un militant pour la réforme de la santé après qu’il eût emporté et mastiqué le doigt d’un républicain. Pas plus que dans celui d’un mangeur d’oreille après un match de basket dans le Massachusetts, ou de Danielle Lee Hanna, qui avait dévoré les testicules et la langue de son petit ami en mai.

À la scène comme à la ville, cannibalisme et vampirisme suscitent un étrange engouement. À Hollywood, un acteur qui n’a pas à son palmarès un rôle de vampire et/ou de zombie ne vaut rien sur le marché − même De Niro s’y est mis. Les studios engagent des experts-psychiatres pour aider les comédiens à « entrer dans la peau » de leurs personnages. Exploiter ce filon, c’est l’assurance de toucher un jeune et large public, donc de récolter beaucoup d’argent. Dans la région de Washington D.C., par exemple, le programme hebdomadaire d’une semaine moyenne glace les sangs : la moitié de la production présentée par les grands circuits met en scène des zombies en 3D, des grand-mères BCBG qui se transforment en loups-garous, des initiés vaudous qui tournent aux morts-vivants, des vampires homosexuels et même samouraïs. Les scénarios les plus tordus sont les plus appréciés par les gourmets du genre. Le gros succès de ces dernières années est le premier volet de la saga Twilight (Éclipse) qui a rapporté 300 millions de dollars. Les adolescentes hystériques se sont identifiées à la jeune fille déchirée entre l’amour des deux monstres sex-symbols, qui choisit de devenir une vampire d’adoption. Car désormais, les monstres ne se gorgent pas seulement de sang mais aussi d’eau de rose, comme le note justement Stephen King : « La tradition du vampirisme a été phagocytée par les histoires d’amour mielleuses. ».

Zombies et morts-vivants ont donc envahi les écrans, petits et grands, dans des films de plus en plus violents et cruels, parfois tournés de façon si réalistes qu’on a l’impression de visionner un documentaire. Comparés aux scénarios d’aujourd’hui, les classiques du genre sont de charmantes bluettes, Dracula est une blague gothique et Frankenstein un copain un peu agressif. Le générique et la publicité pour True Blood, une série commandée par HBO, montrent une sensuelle bouche de femme, rouge à lèvres carmin et goutte de sang dégoulinant délicatement sur un menton d’une blancheur d’albâtre. Les vampires qui s’y agitent ont supplanté les mafieux des Sopranos dans le cœur des abonnés de la chaîne câblée, c’est-à-dire un public âgé de 35 ans et plus, socialement privilégié. Dans la production cinématographique 2012, on peut citer The Cabin in the Woods, acclamé par la critique : inspiré par les reality-shows américains, il relate les tortures terrifiantes d’étudiants détenus dans une maison dans les bois par des surveillants aux pouvoirs maléfiques. Charles Perrault n’a plus qu’à remballer sa galette ! Par ailleurs, Leonardo di Caprio, qui a sûrement lu Bruno Bettelheim, a produit en 2011 un remake du Petit Chaperon rouge, beaucoup plus rouge que l’original, dans lequel le loup, responsable des morts atroces commises dans son village, n’est autre que le père de l’héroïne transformé en loup-garou…

Êtres de fiction ou de chair et de sang, les monstres engendrés par une société donnent la mesure des angoisses d’une époque. Après les Dracula et Frankenstein de la Grande Dépression, les super-héros qui sauvèrent l’Amérique du péril rouge, vampires et cannibales sont les enfants de la crise actuelle. Autant dire qu’on n’a pas fini de les voir déambuler, commettant des crimes de plus en plus atroces, sur les écrans et dans les rues de l’Amérique.[/access]

*Photo : True Blood.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !