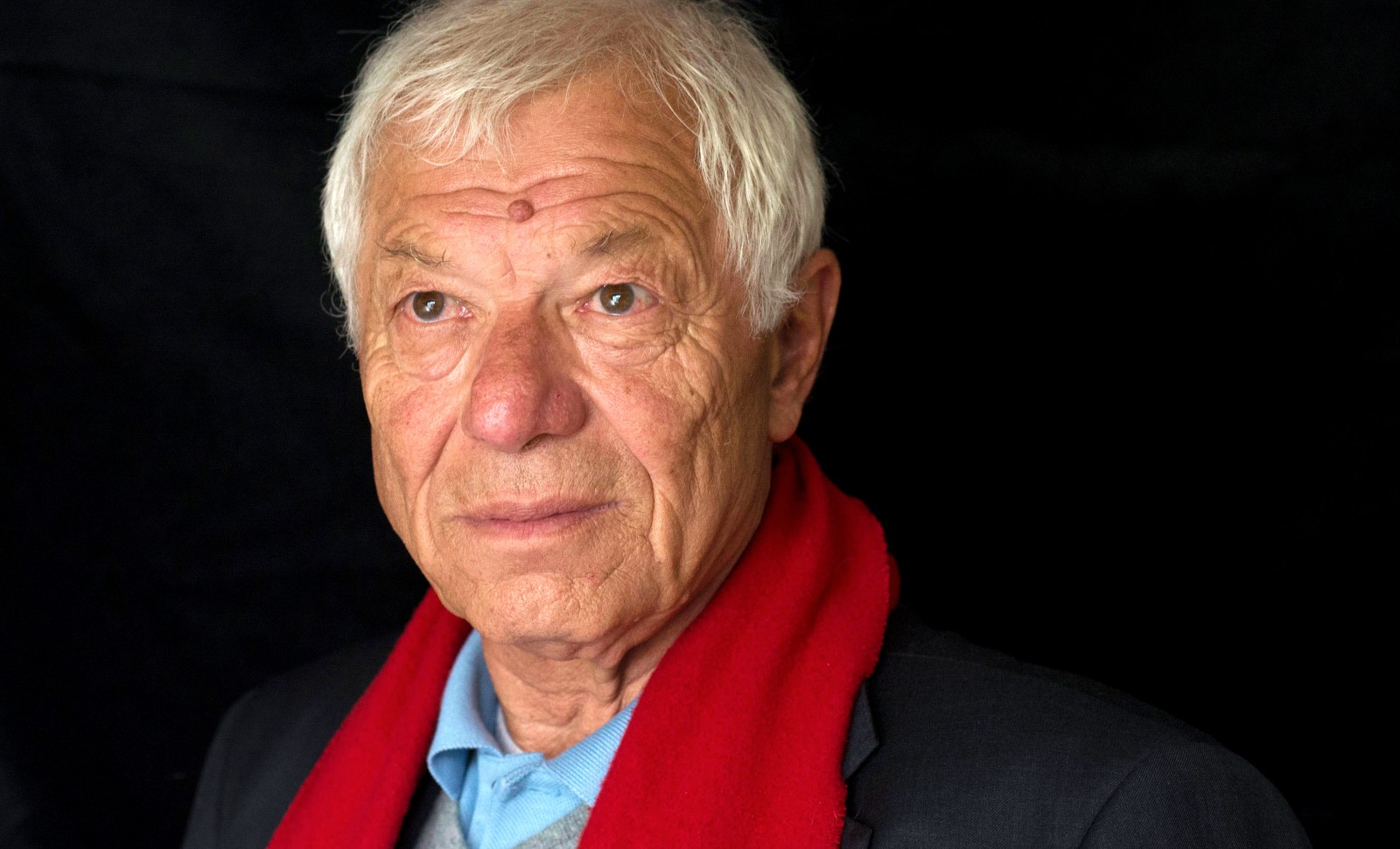

Disparition de l’écrivain et éditeur Denis Tillinac, le babyboomer chantre d’une France disparue

Au-delà d’une amitié présidentielle aussi tapageuse que réductrice, Tillinac était ce bel écrivain de race provinciale, posté sur l’axe Paris-Toulouse. Un genre disparu au début de la Mitterrandie, complètement enseveli depuis sous la mitraille progressiste. Une belle langue sans les afféteries de notre époque, un son direct en provenance des Sixties, le déhanché d’Elvis dans l’oreille, le Général en poster XXL dans sa chambre d’enfant, Les Mousquetaires en compagnons d’insomnie, le décor d’une ville endormie à la Simenon qui se dessine à l’horizon et puis, cet esprit « Hussard » qui fait battre le cœur d’un écrivain contre les modes, contre la foule, contre les évidences historiques, contre la puissance médiatique enchainée. Le besoin de s’affranchir de sa génération aussi, de son chiqué et de ses renoncements successifs, voilà ce qui animait Tillinac, avec le risque de tomber dans les pièges de ses adversaires et de devenir parfois le porte-voix « involontaire » d’un parti. On est toujours la caricature de ses propres emportements. Il était déjà dissident à l’âge de dix-huit ans, par goût des combats perdus, par flambe, par insoumission à la vague soixante-huitarde déferlante, par sainte horreur du militantisme. Ce Soljenitsyne corrézien savait que la liberté d’expression était un leurre, on court après, on la défend, on bataille avec les mots mais, qu’à la fin, des forces autrement plus redoutables balayent tous les déviants du système. Tillinac s’est très tôt engagé contre les chevelus aux idées courtes, contre les désosseurs d’idoles et les déboulonneurs de statues. Il s’est amouraché de l’ordre comme on se languit au bord de la Loire d’une jeune fille tant désirée ou que l’on se souvient d’un été anglais quand les voyages scolaires unissaient les corps. « J’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large » écrivait-il dans Le bonheur à Souillac en 1982. Tillinac a préféré notre vieille structure nationale, le folklore des départements et la sarabande des préfectures contre les professionnels du désordre, cette technostructure avilissante qui régionalise par la statistique et la schlague. Sous la plume de Tillinac, les ors de la République dans un salon à Brive ou à Tulle, avaient le parfum entêtant des cols Claudine. Il y avait dans ses écrits, les restes d’une humanité où la méritocratie et le bon sens n’avaient pas été emportés par l’aigreur et le mondialisme.

Qu’il était doux de retrouver son pays, ses mollesses d’antan et ses rêves abandonnés, son sentimentalisme pluvieux et ses conquêtes municipales absurdes. Les lecteurs de Tillinac n’étaient pas dupes de cette mélancolie, elle venait fouetter leur désespoir, elle leur permettait de tenir le coup face aux intempéries. Car le déluge n’a pas cessé de nous noyer depuis trente ans.

On savait qu’il existait dans le paysage éditorial, encore l’un des derniers écrivains à ne pas succomber au charme commercial de l’ère victimaire, à jouer d’un accordéon déchirant, à faire grincer les fantômes du passé. Tillinac était une sorte d’Hergé, on n’allait pas chercher dans ses livres une vérité brute, un réalisme poignant, seulement les mirages de notre jeunesse. Un homme sans mirage est un ennemi du genre humain. Le cantonner à un camp fut, à mon avis, une erreur. Il s’engouffra dans la brèche du chiraquisme comme on est happé dans une histoire d’amour. En cela, il ressemblait à Chirac, comme lui, il était un radsoc sensible aux Hommes, à leur panache et surtout à leurs faiblesses plus qu’un idéologue d’une Droite linéaire. Pour nous, journalistes issus des lointaines terres qui avions fait nos premières armes dans cette ruralité austère et magnifique, Tillinac fut un merveilleux professeur. Il nous a permis de relever la tête.

Il a rendu aux obscurs localiers de France, leur noblesse d’arme. Grâce à Tillinac, le transparent journaliste qui traite l’actualité quotidienne dans la Nièvre, le Cher, l’Indre ou l’Allier prenait une autre épaisseur, une dimension littéraire. Il n’était plus cet insignifiant moqué par la presse parisienne et ses éditorialistes rois, il devenait un personnage essentiel dans la vie courante d’une cité. Chaque jour, ce localier recensait les moindres fréquences cardiaques d’un territoire, il promenait son carnet Moleskine à la buvette d’un derby de rugby, dans une caserne de gendarmerie, dans une AG ou, les jours de gloire, il tendait un Bic quatre couleurs à un ministre en déplacement. Il faut relire Spleen en Corrèze pour sentir la valse des saisons sur le moral d’un jeune homme en quête de certitudes. Comme Blondin, il fut ce passager égaré dans la Gare d’Austerlitz, hésitant entre l’appel de la campagne et l’éclat germanopratin.

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !