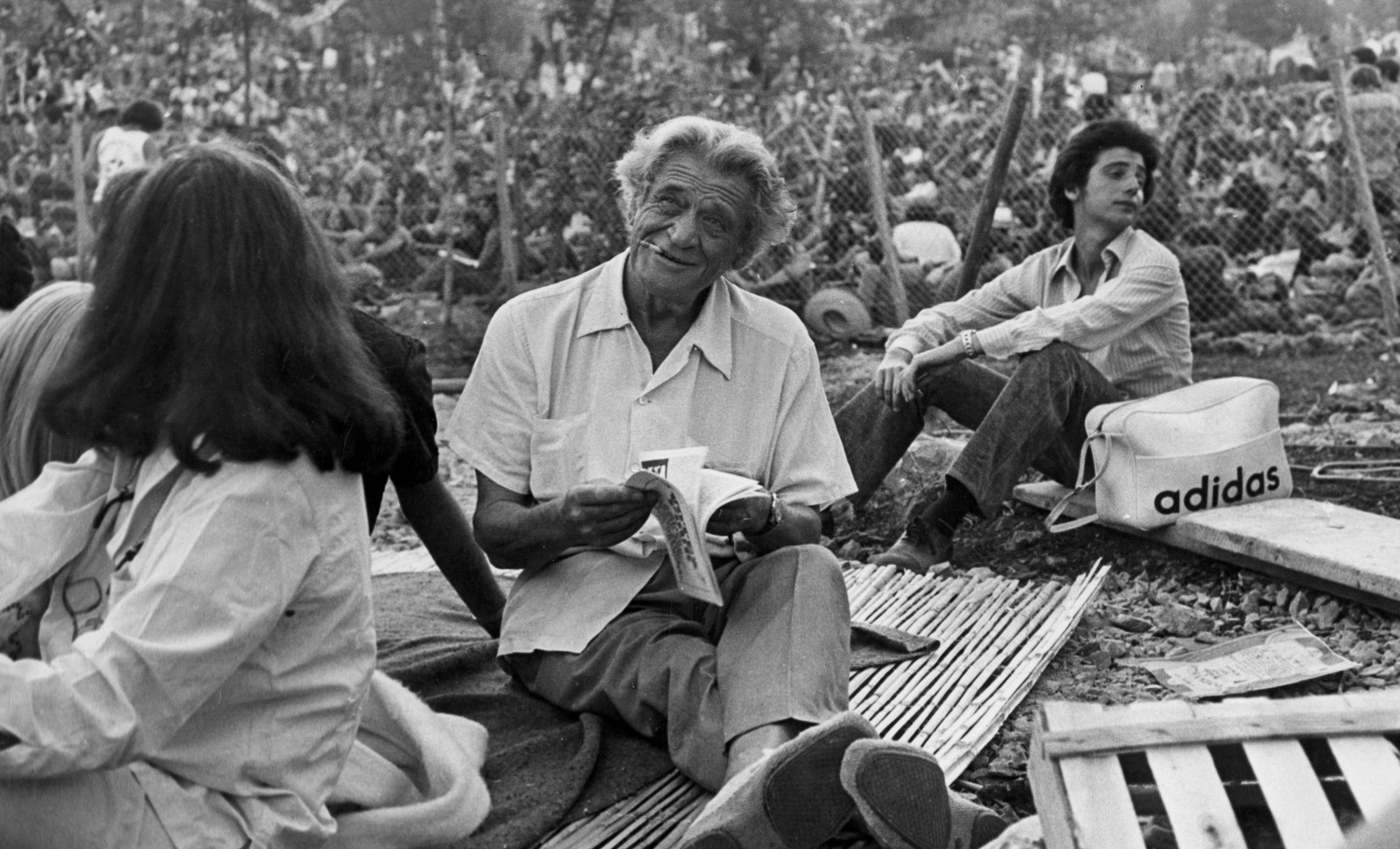

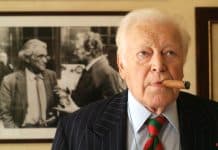

La Pléiade publie les grands récits de Joseph Kessel (1898-1979). De l’Irlande à l’Afghanistan, ce juif exilé devenu Français libre a écrit une œuvre entre reportage et roman. Même coupable, l’homme balloté par les tempêtes de l’histoire y est admirable car conscient du tragique de sa condition.

Que l’on me passe une anecdote, à moi qui n’ai pas connu le centième des aventures de Joseph Kessel, si j’ai souvent rêvé de sa vie. C’était au Cambodge, en novembre 1991. Le 1er régiment étranger de cavalerie était stationné à Kampong Trach, près de la frontière du Vietnam. Il avait pour mission, donnée par l’ONU après les accords de Paris, de convaincre ce qui restait des Khmers rouges qui, réfugiés dans les collines s’y livraient au trafic des bois précieux en attendant des jours meilleurs, de rendre leurs armes et de participer au processus électoral.

Un matin, nous nous sommes postés dans une plaine marécageuse, un capitaine, deux légionnaires et moi, et après un long temps, nous avons vu progresser vers nous une longue ligne d’adolescents en noir, avec autour du cou, comme autant de taches rouges de sinistre augure, l’espèce de torchon de cuisine que tout le monde portait là-bas. Sachant à qui nous avions affaire, nous n’en menions pas large. C’étaient des bandes de vieux enfants formés par la guerre et l’horreur, lobotomisés, drogués le plus souvent. S’ils jouaient aux cartes, il n’était pas rare que le perdant, en s’en allant, jette derrière lui une grenade défensive, de cet air d’indifférence de ceux qui sont passés de l’autre côté du miroir et que je n’ai jamais retrouvé ensuite, ni en Yougoslavie ni en Afghanistan. Le conducteur, un légionnaire hongrois, a armé le 7,62 mm sur le capot. Le capitaine m’a dit : « Tu voulais du Kessel. En voilà. »

À lire aussi : Kessel à Hollywood

Je n’ai vraiment compris ce qu’il voulait dire qu’en relisant, à l’occasion de leur publication en Pléiade, les grands récits de Kessel. L’impression que mon camarade voulait rendre tient à l’endroit où Kessel se tient lorsqu’il parcourt l’histoire. Il paraît suspendre son jugement. Ce n’est pas ce qu’on appelle un « témoin engagé ». Le témoin n’est pas vraiment affecté par ce qui se passe, alors que Kessel l’est. L’engagé y voit l’occasion de vérifier, ou de se former, un jugement sur les choses, ce que Kessel ne fait à peu près jamais. Les préfaciers de la Pléiade notent justement que dans ses reportages, il a le plus souvent adopté la doxa des journaux dans lesquels il écrivait, sans y attacher trop d’importance. Aussi, d’ailleurs, est-il difficile, ayant écrit à peu près partout, à situer politiquement. On se souvient de son extraordinaire relation du 6 février 1934, où l’état d’esprit des émeutiers, anciens combattants comme lui, rencontre une indulgence frémissante, à cent lieues d’un esprit de « défense républicaine ». Dès l’origine, il s’est établi au-delà des condamnations. On le voit dans Stavisky, l’homme que j’ai