Ray Bradbury est enfin arrivé sur Mars à l’âge de 91 ans, quelque part à l’ouest d’octobre en croquant les pommes d’or du soleil. Avant d’être l’un des plus grands écrivains américains, il avait été ce petit garçon né en 1920 pour qui l’enfance se confondit avec la Grande Dépression. On sous-estime trop souvent le traumatisme que représenta la plus grande crise économique de l’Histoire sur une génération d’écrivains nés à cette époque, et aussi différents que Bukowski, Salinger, Kerouac ou Bradbury. Ils n’en parlèrent jamais directement mais une bonne partie de leurs œuvres peut se lire comme une stratégie d’évitement, une promenade angoissée autour d’un trou noir que l’on ne veut pas nommer.

Pour Bradbury, la fuite fut dans le rêve, la tête dans les étoiles, le cœur dans ces petites villes américaines au milieu de nulle part. Celles où s’arrêtent des cirques ambulants par des après-midi d’été trop chaudes, celles où le temps semble s’abolir pour des enfants qui s’ennuient et ressuscitent de vieilles légendes, celles où l’on apprend près d’une station service que là-bas, dans les grandes villes, la fin du monde est en cours.

Bradbury fut classé parmi les écrivains de science-fiction. C’est un paradoxe car peu d’écrivains se méfièrent autant que lui de la science. Le progrès technologique, pour Bradbury, se faisait forcément au détriment de la civilisation et altérait la beauté du monde comme l’imaginaire de l’humanité.

Lisez ou relisez Chroniques Martiennes, son chef d’œuvre le plus connu, qui date de 1950. Ce classique de nos collèges mérite qu’on y retourne une fois adulte. Jamais un livre ne présenta la conquête spatiale sous un jour aussi sombre. Elle est réduite à une expédition coloniale qui est l’ultime espoir d’une Terre épuisée. L’homme se comporte sur Mars comme un barbare inconséquent, un béotien maladroit et détruit presque sans s’en rendre compte la culture martienne qui avait su transformer sa technologie en poésie pour faire du monde un diamant fragile peuplé de créatures diaphanes : « Oui, leurs villes sont belles. Ils savaient associer l’art à la vie. Pour les Américains, ça a toujours été une chose à part. Quelque chose qu’on relègue dans la chambre du haut, celle de l’idiot de la famille. »

Il n’est pas étonnant que certains historiens de la science-fiction aient classé Bradbury comme ouvertement réactionnaire alors que celui-ci ne cessa de dénoncer la ségrégation raciale dans nombre de ses nouvelles. Son œuvre est en effet l’exact envers de celle de son contemporain Isaac Asimov, l’écrivain préféré des lycéens en filière scientifique. Asimov croyait dur comme fer que les robots étaient une solution pour sauver l’humanité, que l’homme était fait pour dominer l’univers et qu’il n’y avait pas un problème que la science ne saurait résoudre. Il suffit de regarder autour de soi pour comprendre à quel point cet optimisme prométhéen est devenu terriblement hors de saison alors que le pessimisme enchanté d’un Bradbury n’a pas pris une ride.

On s’en rend compte notamment à la lecture de Fahrenheit 451 (1953), roman ouvertement antimaccarthyste qui imagine une société dans laquelle le livre est banni. Des pompiers spécialisés sont chargés de traquer les derniers lecteurs et de brûler leurs bibliothèques. Les résistants en sont amenés à apprendre par cœur les grands classiques de la littérature et à se réfugier dans les bois en espérant des temps meilleurs. Surtout, ils doivent veiller à ne pas prendre une balle : sinon, Don Quichotte et L’Odyssée disparaîtraient avec eux. Fahrenheit 451, qui fit l’objet d’une adaptation trop méconnue par François Truffaut en 1966, dépasse bien sûr cette simple allégorie politique (comme 1984 dépasse la simple critique du stalinisme) pour devenir une grande œuvre antitotalitaire qui continue aujourd’hui, plus que jamais, à questionner notre rapport de plus en plus aliénant à l’image omniprésente.

On peut lire, au dos de la première édition française du Pays d’Octobre (Denoël, Présence du Futur, 1966) des extraits de critiques dont celle de Paris-Presse qui déclare : « Ray Bradbury : le Marcel Aymé de la science-fiction ». Finalement, on ne saurait mieux dire.

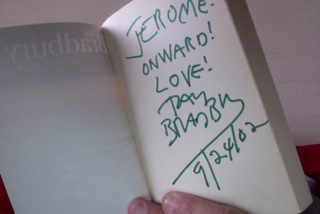

*Photo : Alan Light

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !