Il existe une incompatibilité structurelle entre les mesures de confinement et le fonctionnement psychique de certains habitants des banlieues. Violence familiale, éducation défaillante, vide culturel sont autant de facteurs de désobéissance aux règles de la cité.

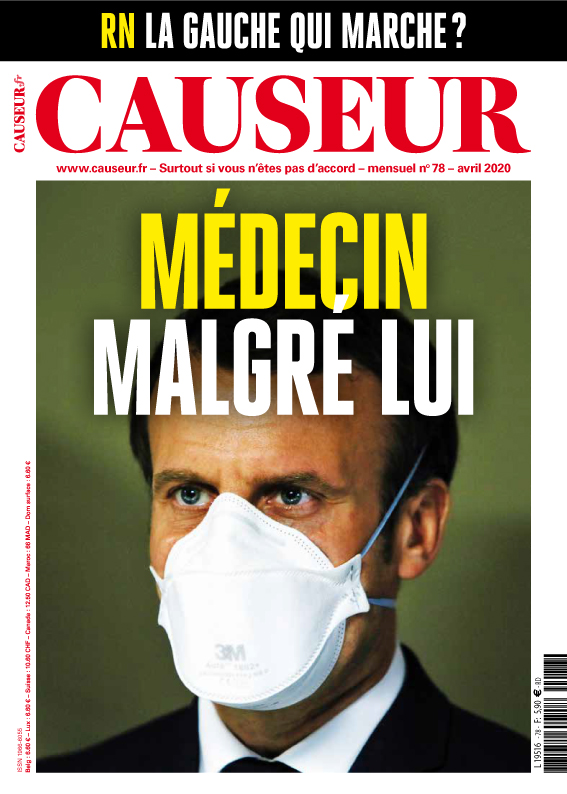

Plusieurs médias soulignent les nombreux refus de confinement et de distanciation dans les « quartiers » et les agressions parfois graves commises sur les forces de l’ordre qui veulent y faire respecter ces mesures. Les policiers s’y heurtent à des groupes, alors que les consignes du ministère de l’Intérieur autorisent des sorties d’une heure pour des personnes seules ou appartenant à une même famille. Avant l’ordre d’interdiction générale des marchés, Anne Hidalgo elle-même prônait la fermeture de ceux de Belleville et de Barbès tant la distanciation n’y était pas respectée. Et un article du Canard enchaîné du 25 mars 2020 révèle les consignes de laxisme données aux préfets par le secrétaire d’État Laurent Nuñez lors d’une visioconférence : « Ce n’est pas une priorité que de faire respecter dans les quartiers les fermetures de commerces et de faire cesser les rassemblements. » Et un préfet considère que les commerces peuvent rester ouverts la nuit, car « ils exercent une forme de médiation sociale ». Des personnels de santé peuvent-ils tomber malades, voire mourir parce que certains habitants des quartiers n’ont pas respecté les consignes de confinement et de distanciation ? Cette question semble incongrue. Pourquoi se mettent-ils en danger, ainsi que leur famille ? Pourquoi la peur légitime d’être contaminé est-elle ici inopérante ?

Il est intéressant tout d’abord de s’attarder sur ce terme considéré comme compris par tous : les « quartiers », expression intrigante, car toute personne habitant dans une ville, même de petite taille, habite dans un quartier. « C’est dans quel quartier ? » est une question courante, on l’oublie. Il manque donc pudiquement un qualificatif. À la télévision, on ajoute avec compassion l’adjectif « déshérités », qui ne me semble pas correspondre au flot d’argent déversé dans ces zones par les « politiques de la ville ». L’emploi de l’adjectif « sensible » conduit à se demander à quoi certains habitants – pas tous heureusement – de ces quartiers sont si sensibles ? À la contrainte ? Quartiers « difficiles », alors ? En quoi ? Impossible