Alors que nous venons d’assister à l’élection sans surprise d’Emmanuel Macron à la tête de l’État, nous avons pu constater pour la énième fois la réussite du sempiternel appel à « faire barrage au Front national parce qu’il ne faut jamais oublier les heures les plus sombres de notre histoire » et à l’injonction d’un devoir de mémoire qui nous interdirait de voter pour un parti qui serait prétendument issu desdites heures. Depuis mon enfance, dans les années 90, j’entends cette rhétorique se déployer tel un mantra, dont l’interrogation même apparaît suspecte. Bien que ma famille appartienne à une droite bon teint – ou peut-être pour cette raison-là –, gaulliste par tradition, elle a toujours regardé avec circonspection ce traitement médiatique. De récents ouvrages, comme Du diable en politique de Pierre-André Taguieff, ont permis de contester cette reductio ad Hitlerum, dont Leo Strauss, à qui on doit l’expression dès le début des années 50, avait parfaitement compris tout le mal que ce sophisme historique allait faire au débat d’idées.

Le relativisme béat des Français

Cet « éternel retour » du même négatif, du Mal, dont Renaud Camus a si brillamment décrit les méfaits dans La Deuxième Carrière d’Adolf Hitler, aboutit à une sorte de nihilisme sociétal et culturel total pour au moins deux raisons : la première, soyons un peu freudien, est que toute « pulsion de vie », d’auto-conservation donc, est abandonnée ; la notion même d’identité apparaissant alors comme une odieuse affirmation d’existence. S’y substitue, en toute logique, la « pulsion de mort ». Traumatisés de guerre, les Occidentaux revivent à l’infini l’expérience traumatique. Cette « compulsion de répétition » conduit les Français, se sentant coupables d’un passé qui ne passe pas, à répéter indéfiniment le même scénario politique de lutte contre un danger fantasmatique prenant racine dans le trauma.

La seconde raison de ce nihilisme sous-jacent nous est donnée par Alain Finkielkraut qui, comme toujours, met le doigt sur l’impensé de notre société. Dans toute son œuvre, il nous invite à réfléchir à ce sophisme de « la pente fatale » esquissé par cette équivalence pour le moins étrange voulant que toute idée de hiérarchie (au sein de la Culture, entre arts dits savants et culture dite populaire par exemple), ou d’asymétrie (entre le citoyen et l’étranger ; entre la culture référentielle d’un territoire donné et toutes celles existant de par le monde qui seraient véhiculées par les immigrés et leurs enfants) conduiraient à une dangereuse hiérarchie des peuples et des individus, aux relents haineux. Ainsi, les Français d’aujourd’hui s’adonneraient au relativisme béat, pour éviter tout risque de ce type : « Le relativisme est la plaie de nos sociétés quand bien même il ne conduirait pas au totalitarisme. Il conduit au nihilisme, qui n’est pas celui du « tout est possible », ni nécessairement du « tout est permis » – on met quand même ici ou là des barrières – mais le nihilisme effrayant du « tout est égal » qui accompagne l’enlaidissement du monde. Le monde s’enlaidit sous nos yeux. Si tout est égal, on ne peut pas répondre à cet enlaidissement. Le postmodernisme vous dira : « oui, tout change mais de toute façon l’Humanité n’est que perpétuelle métamorphose, il n’est pas de crépuscule qui ne soit une aurore ». On cessera d’être moderne au sens d’un temps linéaire qui progresse, mais on aura troqué cette philosophie pour une autre pire encore, la métamorphose continuelle d’une réalité inaccessible à toute critique : « ça change, vive le changement ! » (Alain Finkielkraut, entretien à La Nef, 2005).

« Plus jamais ça » et culte de l’Autre

Emmanuel Macron semble être l’homme de toutes ces convergences nihilistes. Il personnifie, jusqu’à la caricature, les deux raisons susmentionnées. Que l’on songe à son déplacement, sans raison commémorative particulière, à Oradour-sur-Glane, puis à sa visite au Mémorial de la Shoah, tentant de manière particulièrement cynique de créer dans l’esprit des citoyens une analogie subliminale entre les temporalités. À son discours, littéralement délirant, où, tout à une expression typiquement sophistique, il franchit allègrement le pas de la référence subliminale, en laissant entendre clairement que voter pour Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle reviendrait à choisir une Troisième Guerre mondiale (sic). À ses déclarations estimant qu’« il n’y a pas une culture française, il y a une culture en France, elle est diverse, elle est multiple » ou que « l’art français, je ne l’ai jamais vu ».

Vers lui confluent donc ces deux fleuves qui semblent emporter l’Occident, et la France tout particulièrement : d’une part, ce « plus jamais ça » usé jusqu’à la corde, utilisant les morts comme une formule publicitaire qui ferait mouche à tous les coups ; et d’autre part, ce sentiment très diffus, allant de l’ensemble de la classe politique aux habitants des grands centres urbains, en passant par les universitaires, les « intellectuels », et les médias, que l’identité – des Français – ne serait que le produit de l’altérité. Bien évidemment, on notera tout de suite la contradiction logique d’un tel présupposé : pour qu’il puisse y avoir le soi, quand bien même celui-ci se nourrirait d’apports étrangers, encore faut-il que lesdits apports prennent racine dans quelque chose leur préexistant, sinon ne resterait-il que l’altérité perpétuelle. Cette « logique » part aussi du principe que ces autres (fantasmés, idéalisés, momifiés aussi à travers cette figure totale : l’Autre) ont un soi propre, mais celui-ci est, par contre, interdit aux Français. Pourquoi ? Nul ne le sait.

Le candidat de la désincarnation

Le débat présidentiel du second tour a largement démontré qu’Emmanuel Macron était le candidat de la désincarnation, indissociable du nihilisme : caricature de la technocratie, nulle vision systémique n’a émané de lui. Homme de dossiers, gestionnaire, certainement efficace (il a illustré lors de ce débat sa capacité à être précis sur nombre de problématiques économiques sans fiches sur lesquelles s’appuyer, et les commentaires ne le voyant que comme un pantin, une marionnette, de François Hollande, de la finance internationale, font erreur : il est le produit d’un système donné qu’il représente admirablement en toute conscience), il est apparu incapable d’élargir le petit bout de la lorgnette par lequel il perçoit la France, pensant que diriger une nation ne se résume qu’à une longue addition de technicalités, ces mesures mises bout à bout formant un tout. Toutefois, les sondages post-débat, les réactions sur les désormais incontournables réseaux sociaux, ont suggéré l’impression dominante d’une victoire d’Emmanuel Macron sur Marine Le Pen, vue comme étant moins précise, trop agressive – c’est-à-dire pas assez policée, pas assez communicante – ce qui l’aurait rendue moins « présidentiable » (selon les éléments de langage du temps présent). Face à l’essentiel, lorsque ce dernier renvoie au tragique, celui de la disparition civilisationnelle à laquelle nous assistons, il faut être capable de s’en distraire. En effet, l’Homo œconomicus (ou prétendu tel), obsédé par la pensée calculante, est aussi un Homo festivus murayen : celui-ci s’amuse de tout et exige que les candidats à la présidence de la République jouent au bon jeu (en l’espèce revêtir le masque donnant du sérieux à ce qui ne l’est pas pour éviter de traiter ce qui l’est véritablement). Marine Le Pen, par son comportement, a commis l’erreur de se tromper de jeu…

Un réel engouement pour Macron

On doit cependant admettre que la victoire d’Emmanuel Macron a aussi été le fruit d’un vrai engouement pour celui-ci, bien que résultant principalement de la diabolisation susmentionnée du Front national (le taux d’abstention, le nombre de bulletins blancs et nuls, ont atteint des records sous la Ve République, dépassant les précédents de 1969, atténuant largement la volonté des soutiens du nouveau président de la République d’en faire un plébiscite pour son programme), et d’une campagne de premier tour où la justice et tout l’appareil d’État ont été utilisés contre un candidat, François Fillon, avec la complicité du « quatrième pouvoir » devenu une sorte d’hyper-pouvoir utilisant à dessein le ras-le-bol général des Français contre la corruption supposée ou avérée de la classe politique (la confusion entre le droit et la morale ayant été à son comble). On ne peut cependant passer sous silence le fait qu’il arriva en tête au premier tour, séduisant presque un électeur sur quatre.

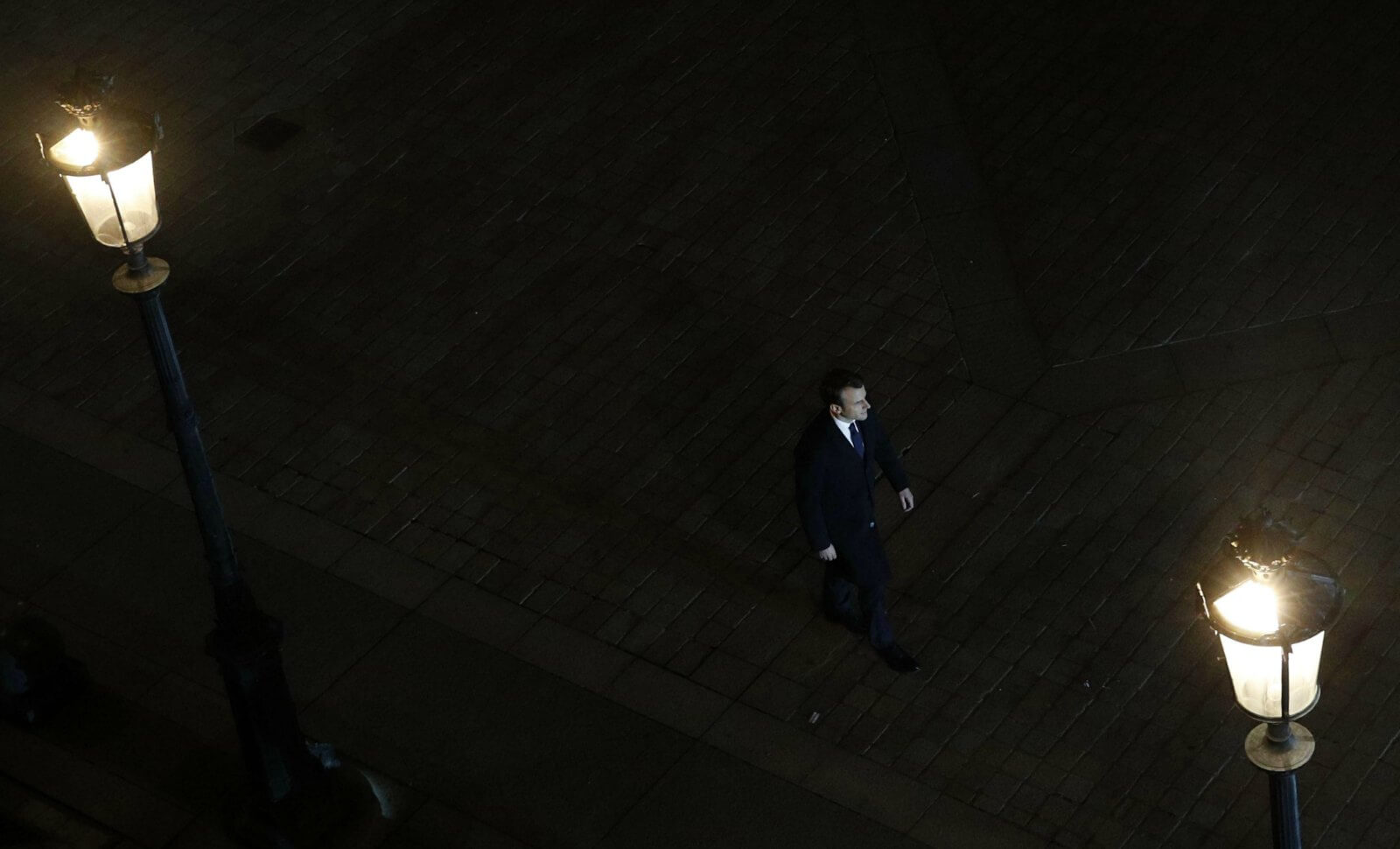

Il faut s’arrêter sur cette réalité. Le paradoxe peut paraître insoluble et on pourrait être tenté de rétorquer : « Comment pouvez-vous affirmer dans le même temps qu’Emmanuel Macron n’incarnerait rien tout en soulevant cette adhésion populaire ? » Cela nécessite, pour ce faire, de recourir au concept d’utopie. Emmanuel Macron se situe à la croisée de deux chemins idéels : la technocratie, dont il est académiquement issu avec l’ENA, qu’il revendique aussi sur le plan idéologique par un soutien quasi aveugle à l’Union européenne (on ne peut manquer à ce titre d’être ébaubi par le fait qu’il se rende à son premier discours officiel en tant que Président, à la Cour carrée du Louvre, au son de l’Ode à la joie, hymne européen, et non de La Marseillaise, hymne national) ; et un certain social-libéralisme mondialisé (allant souvent de pair avec ladite technocratie, notamment celle des grandes organisations internationales).

Le paradoxe du Louvre

L’idéal est ici de s’émanciper du cadre national, considéré comme trop étriqué. L’émergence d’une technologie effaçant de plus en plus les contraintes matérielles et géographiques, de nouveaux media, de l’institutionnalisation des migrations, de la transformation afférente des mentalités, explique ce que l’on pourrait appeler le goût de la désincarnation, séduisant la jeunesse des grands centres urbains français rêvant de lointain et celle ayant déjà décidé d’émigrer au loin (les résultats électoraux de ce candidat à Londres et en Amérique du Nord en sont la preuve indéniable). Emmanuel Macron est de partout et de nulle part. Son discours de victoire devant le Louvre (marchant sur les traces de François Mitterrand allant au Panthéon en 1981 dans une volonté de reconnexion subliminale avec la gauche française) a parfaitement reflété cela : patchwork de propos vagues renvoyant à des concepts universalistes, il a réussi le tour de force de désincarner la France elle-même, n’ayant plus pour elle que de vieux et illustres bâtiments devant l’un desquels il prononçait un discours faisant appel à des sentiments, à des émotions, valables en tout point du globe, tout en affichant une politique-spectacle à l’américaine (hymne national chanté la main sur le cœur, comme les présidents américains ; famille à ses côtés à l’américaine ; mise en scène faisant penser à celle des discours de ceux-là) à laquelle Nicolas Sarkozy nous avait déjà habitués. Quoi de plus normal ? Lorsqu’on veut n’être de nulle part, et que l’on n’est pas américain, c’est précisément aux États-Unis que l’on renvoie.

Cioran prophète

C’est donc en quelque sorte à ce citoyen du monde utopique, particulièrement en vogue en France en raison d’une mauvaise compréhension de l’universalisme kantien qui fut au centre des Lumières et de la Révolution de 1789, qu’Emmanuel Macron s’est adressé. Ce citoyen dont les signes d’appartenance sont de plus en plus ceux des grandes marques à la mode, celles, ce n’est pas un hasard, en lien avec la Technique (Apple, Facebook, Google, etc.). Par définition l’incarnation est faite de chair. Or, la technologie n’en contient pas. Nous revenons ici au paradoxe : désincarnation et engouement populaire. La relation entre êtres humains se fonde dès lors sur le tout-commerce, seul à même de relier des êtres désincarnés. On pense alors ici à ce passage de Cioran dans le remarquable Histoire et Utopie :

« Quelle malédiction a frappé l’Occident pour qu’au terme de son essor il ne produise que ces hommes d’affaires, ces épiciers, ces combinards aux regards nuls et aux sourires atrophiés, que l’on rencontre partout, en Italie comme en France, en Angleterre de même qu’en Allemagne ? Est-ce à ces dégénérés que devait aboutir une civilisation aussi délicate, aussi complexe ? Peut-être fallait-il en passer par là, par l’abjection, pour pouvoir imaginer un autre genre d’hommes. » Dont acte, a-t-on envie d’écrire…

Du diable en politique. Réflexions sur l'antilepénisme ordinaire

Price: 22,00 €

21 used & new available from 4,86 €

Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.

Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !